§ 研究进展

发现南亚热带森林中乔木比草本应对土壤酸化及其诱发的磷缺乏能力更强

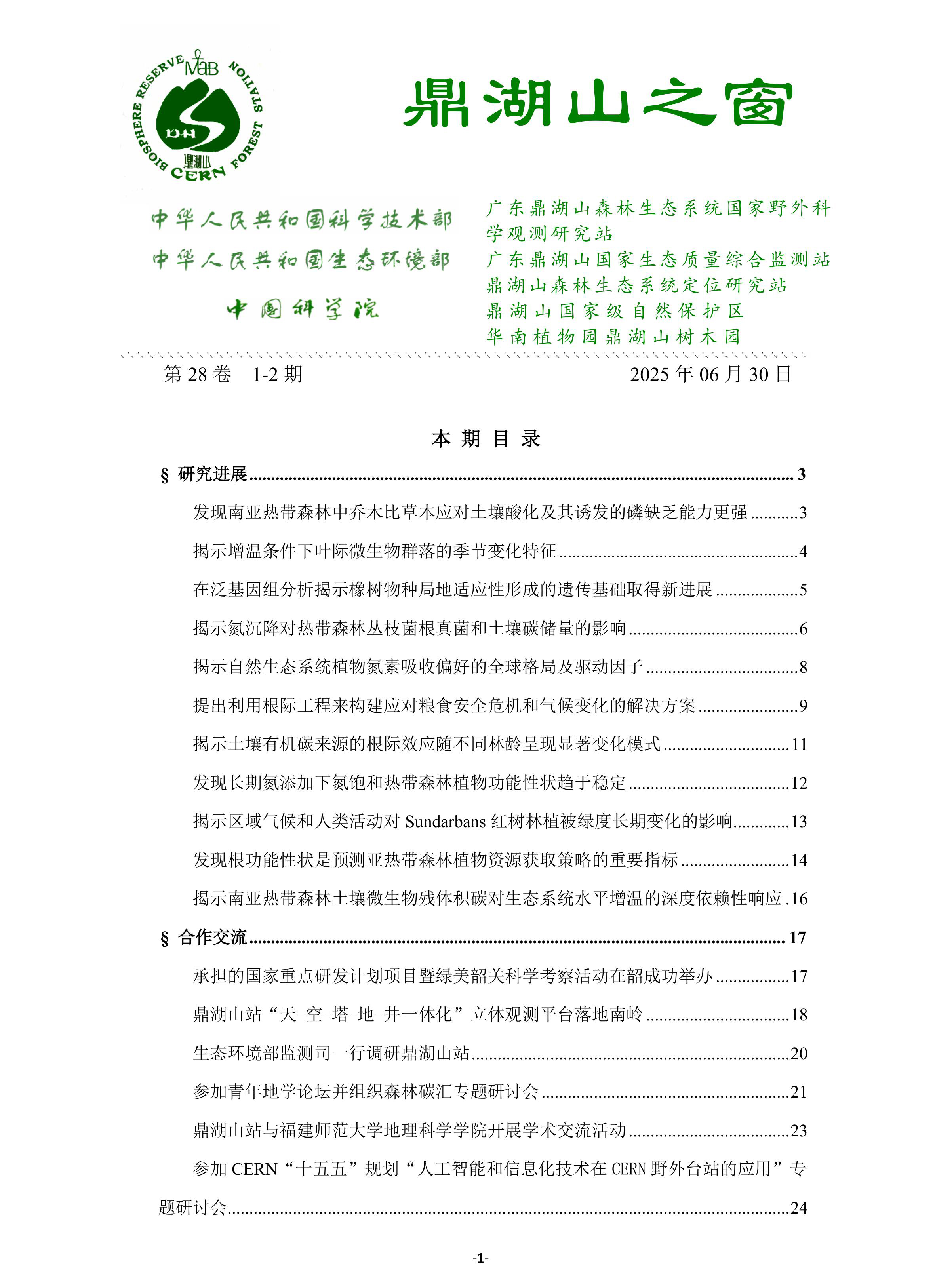

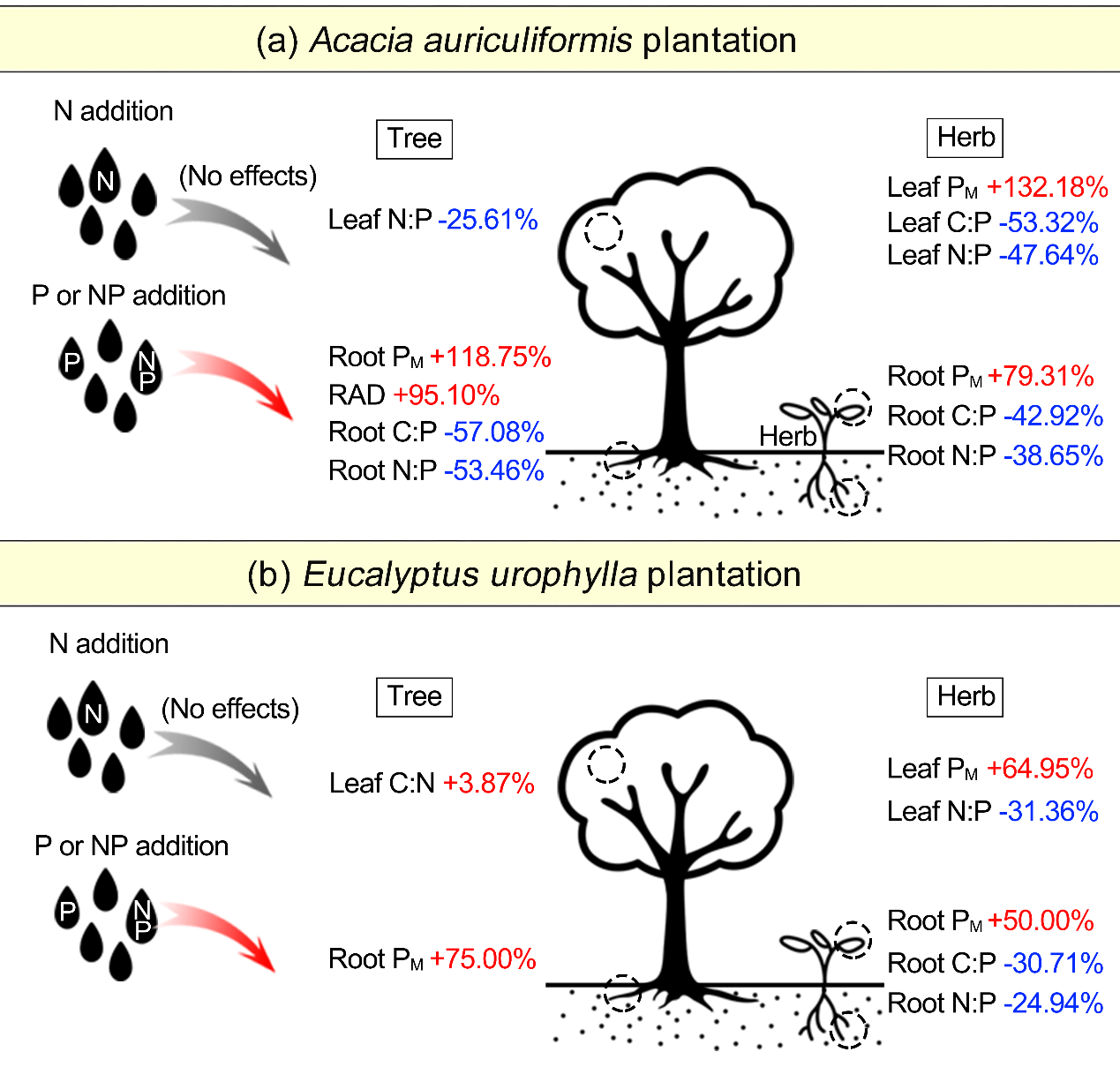

随着全球森林土壤酸化加剧,热带亚热带森林植物磷限制日益严峻,最先受到磷限制而退出生态系统的是乔木还是草本目前尚不明确。依托鼎湖山站长期酸雨模拟实验(pH分别为4.0、3.5、3.0),系统研究了南亚热带森林中乔木层和草本层的磷动态及其根际土壤磷转化过程(图1)。研究发现,长期模拟酸雨导致乔木植物根际土壤无机磷减少,乔木植物的叶片、凋落物和根系磷含量及氮磷重吸收效率比值均保持稳定;而草本植物根际土壤无机和有机磷同步下降,草本植物叶片和凋落物磷含量也显著下降。进一步分析表明,乔木植物根际土壤磷组分受土壤理化性质调控更强,而草本植物则更多依赖微生物群落的驱动作用。乔木植物通过消耗土壤无机磷维持磷稳态,草本植物则通过生物矿化土壤有机磷部分满足需求。这一差异揭示了乔木层比草本层在应对土壤酸化及其诱发的磷缺乏能力更强。

该研究首次阐明了南亚热带森林生态系统酸性土壤中磷限制对乔木和草本植物的差异化影响,并强调乔木植物在磷缺乏环境下具有更高的生态恢复力,为预测土壤深度酸化背景下森林生态系统的稳定性和适应性提供了科学依据。相关成果以Trees show higher resilience than herbs under phosphorus deficit induced by 12-year simulated acid rain为题发表于Ecology(https://doi.org/10.1002/ecy.70071)。论文同时以“Photo Gallery”形式在美国生态学会简报The Bulletin of the Ecological Society of America上发布(http://doi.org/10.1002/bes2.70015)。博士后余光灿和郑棉海研究员为论文共同第一作者,闫俊华研究员为通讯作者。研究获得国家自然科学基金重点项目、广东省基础与应用基础研究重大项目和青年基金项目、中国科学院青年创新促进会、中国博士后科学基金等项目的支持。

图1 长期模拟酸雨对乔木(a)和草本(b)磷动态的影响示意图

揭示增温条件下叶际微生物群落的季节变化特征

植物叶际作为微生物的重要栖息地之一,在维持植物健康和生态系统功能中发挥着关键作用。由于植物叶际对温度和湿度变化高度敏感,因此了解其对气候变暖以及季节性湿度变化的响应,对于预测生态系统功能具有重要意义。

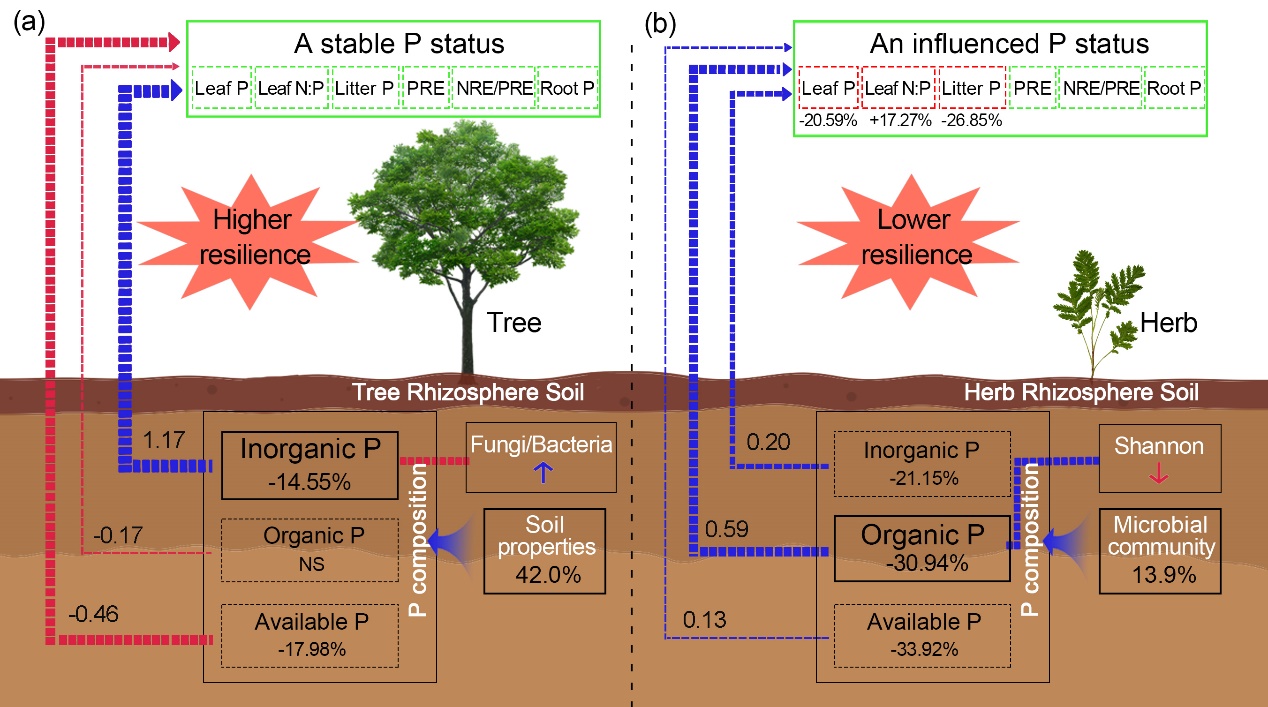

依托鼎湖山站自2012年运行的垂直移位(增温)实验平台,分析了2021至2023年连续三个年份中湿季与旱季叶际微生物群落对气候变暖和季节变化的生态适应策略。结果表明,叶际微生物群落的结构和多样性呈现显著的季节性变化,干季细菌丰富度较高;然而,增温处理在各季节均显著降低了细菌的丰富度。共现网络分析显示,干季微生物之间的相互作用更为紧密,而增温则削弱了微生物群落的相互关联。叶际微生物群落的组成主要受随机过程影响,且增温加剧了物种更替与扩散限制。值得关注的是,湿季环境扰动较强时,植物益生菌丰度显著增加,如Methylobacterium-Methylorubrum和Curtobacterium等,这些益生菌在应对季节变化及气候变暖中发挥了重要作用。在微生物功能层面也观察到明显的季节性差异:湿季细菌富集于碳水化合物和能量代谢相关功能,而干季细菌则表现出较高的硫代谢活性,体现了微生物对不同季节环境条件的代谢适应策略(图2)。研究加深了对叶际微生物群落季节性动态及其在气候变暖情境下响应机制的理解,为揭示植物–微生物协同应对气候变化提供了新的理论依据。

该研究在周曙仡聃副研究员等前期揭示增温对森林生态系统土壤微生物组装过程差异的研究基础上,进一步探讨了增温条件下叶际微生物群落的适应策略(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.16541)。研究成果以Seasonal Variation of Phyllosphere Microbial Communities Under Warming为题发表于全球变化生态学领域期刊Global Change Biology(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.70270)。论文第一作者为博士生雷朝唐,周曙仡聃副研究员与刘菊秀研究员为通讯作者。研究得到国家自然科学基金、广东省重点研发计划及博士后基金的资助。

图2 增温条件下不同季节核心微生物的识别及其群落功能特征

在泛基因组分析揭示橡树物种局地适应性形成的遗传基础取得新进展

壳斗科栎属植物作为北半球森林生态系统的优势类群,凭借广泛的环境适应性和显著的种间杂交特性,成为研究适应性进化的理想体系。其中,东亚特有近缘种栓皮栎(Quercus variabilis)与麻栎(Q. acutissima)自新近纪晚期分化后,形成从温带至亚热带的环境适应梯度。两者在长期同域共存中频繁发生基因交流,群体遗传学证据表明,基因渗入可能通过传递有利变异促进其局地环境适应。然而,既往研究受限于单一参考基因组和短读长数据,既未能揭示SVs的适应性贡献,也缺乏对关键区域跨物种选择机制的实证。

鼎湖山站研究团队联合植物研究所、中国林业科学研究院、瑞典农业大学和于默奥大学等单位,首次构建了包含22个栓皮栎个体的泛基因组图谱,系统鉴定了54万个高质量结构变异,阐明SVs与SNPs在气候适应性中的功能互补机制(图3)。基于栓皮栎与麻栎全基因组重测序数据,研究团队通过全基因组扫描和基因型-环境关联分析,锁定染色体9上250 kb的Chr9-ERF区域(含8个串联重复的AP2/ERF逆境响应基因)为两物种平行适应进化的核心区域,并利用溯祖分析证实该区域源自麻栎的基因渗入。该研究不仅填补了林木泛基因组资源空白,也为解析杂交背景下物种快速适应机制提供了理论框架,对全球气候变化下的森林适应性管理具有重要的科学价值。

研究成果以Pan-genome analysis reveals local adaptation to climate driven by introgression in oak species为题,发表于进化生物学权威期刊Molecular Biology and Evolution (https://doi.org/10.1093/molbev/msaf088)。王宝生研究员为通讯作者,梁艺烨博士、刘辉博士及博士生林琼琼为共同第一作者。研究获广东基础与应用基础研究旗舰项目、国家自然科学基金和博士后面上基金资助。

图3 栓皮栎和麻栎的遗传分化及群体历史

揭示氮沉降对热带森林丛枝菌根真菌和土壤碳储量的影响

研究丛枝菌根真菌(AMF)群落结构和功能对于揭示陆地生态系统初级生产力和土壤有机碳储量的养分限制至关重要。尽管理论模型和实验研究均表明,在受磷限制的热带森林生态系统中,氮沉降可能会改变AMF的丰度和多样性,但现有研究多采用超出实际大气氮沉降水平的施氮实验设计,其结论可能高估AMF对氮沉降的真实响应,进而影响热带和亚热带森林土壤碳汇功能的准确评估。

依托在鼎湖山站和鹤山站建立的长期模拟氮沉降控制实验平台开展区域联网研究,选取5个亚热带森林进行AMF丰度和多样性研究,同时结合全球热带和亚热带森林数据进行整合分析和比较。基于鼎湖山和鹤山的试验研究表明,低氮添加处理(≤50 kg N ha-1 yr-1,与研究地点的背景氮沉降水平相当)对AMF的丰度和多样性无显著影响,该结论在其他热带和亚热带森林得到验证。然而,当前很多热带和亚热带森林采用高于实际氮沉降水平的氮添加处理(>50 kg N ha-1 yr-1),该处理下AMF的丰度和多样性显著降低。另外,研究发现AMF的响应与植物碳、土壤养分有效性和土壤pH相关。研究结果进一步表明,当前大气氮沉降可能不会通过介导AMF提高土壤碳固存(图4)。鉴于全球多数地区(尤其是欧美和东亚等)的大气氮沉降水平趋于稳定甚至开始下降,本研究揭示了早前基于高氮添加处理的研究结论可能会高估AMF的真实响应及其对土壤碳固存的影响,即实际大气氮沉降对热带和亚热带森林AMF群落丰度和多样性可能没有促进或抑制作用。该项研究强调了重新评估实际大气氮沉降水平对热带和亚热带森林中植物-真菌共生关系以及菌根真菌对土壤碳库影响的必要性。

上述研究以Atmospheric nitrogen deposition has minor impacts on the abundance and diversity of arbuscular mycorrhizal fungi and their contribution to soil carbon stock in tropical forests为题发表在土壤学领域顶级期刊Soil Biology and Biochemistry(https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2025.109746)。博士后李安迪为论文的第一作者,郑棉海研究员为论文的通讯作者。该研究得到广东省杰出青年基金、国家重点研发计划青年科学家项目、中国科学院青年创新促进会、中国博士后科学基金和国家留学基金委的资助。

图4 大气氮沉降对热带森林AMF丰度和多样性及土壤有机碳储量影响概念图

揭示自然生态系统植物氮素吸收偏好的全球格局及驱动因子

植物氮素获取策略决定着生态系统生物量累积和碳动态,明晰植物氮素获取策略以及驱动因子对于预测未来气候变化背景下植被生产力维持以及陆地生态系统碳汇功能至关重要。植物对土壤不同形态氮的吸收偏好是重要的氮素获取策略之一,然而,全球尺度上植物氮素吸收偏好的变化规律和驱动因子尚不清楚。

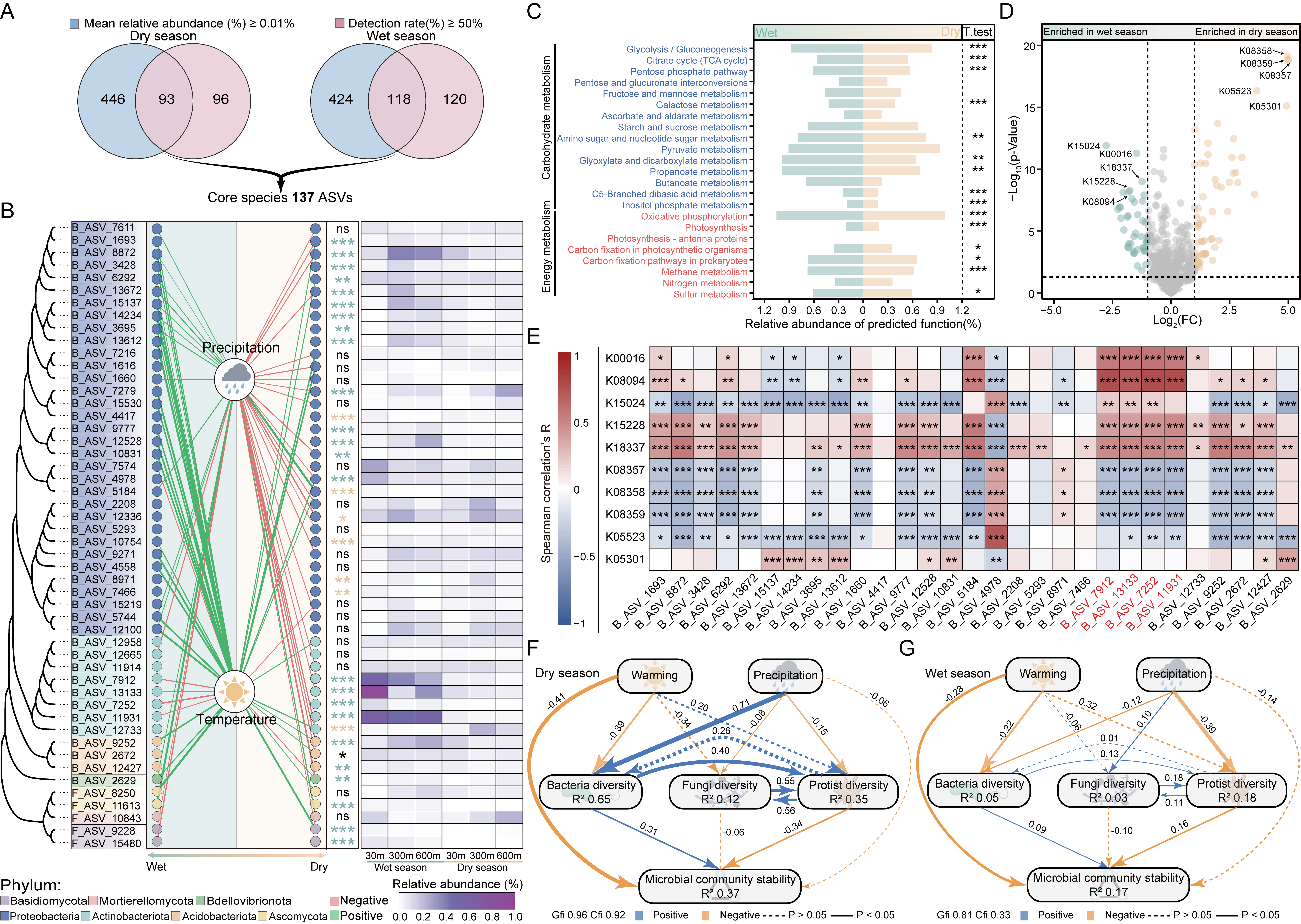

基于全球自然生态系统15N标记实验数据库,明晰了植物对土壤铵态氮,硝态氮以及有机氮(以甘氨酸为例)的相对吸收比例分别为41.6 ± 1.1%,32.8 ± 1.2%和25.6 ± 0.9%。研究结果同时强调了植物氮素吸收偏好的纬度变化规律以及生物(植物类型)和非生物(气候、土壤)驱动机理。铵态氮和硝态氮分别在(亚)热带地区和高纬度气候区对植物氮吸收有更高的贡献比例,植物对铵态氮的偏好模式主要受年平均温度和土壤氮可利用性驱动;不同的是,硝态氮的偏好模式同时受到生物(植物类型)和非生物(气候、土壤)因素驱动(图5)。该研究在全球尺度上揭示了自然生态系统植物氮素吸收偏好的变化规律和驱动因子,为深入理解全球变化背景下植物氮素获取策略以及准确评估氮获取策略引起的碳固存变化提供了重要依据。

相关研究结果以Plant nitrogen uptake preference and drivers in natural ecosystems at the global scale为题发表在New Phytologist(https://doi.org/10.1111/nph.70030)。鼎湖山站毛晋花博士为第一作者,中国科学院地理科学与资源研究所牛书丽研究员为通讯作者。该项研究得到国家自然科学基金项目、国家重点研发计划、博士后项目等资助。该项研究是毛晋花博士基于氮稳定同位素手段开展生态系统氮循环系列研究中的一个重要部分。前期相关研究包括揭示大气氮沉降在南亚热带森林中的去向(Mao et al., Global Change Biology, 2022),阐明土壤氮稳定同位素自然丰度和氮循环对干旱的阈值响应(Mao et al., Global Change Biology, 2024)以及氮稳定同位素自然丰度指示土壤氮循环在不同森林之间的差异性(Mao et al., Plant and Soil, 2024),上述系列研究得到郑棉海研究员、莫江明研究员等指导。

图5 植物氮素吸收偏好在不同气候区域和生态系统类型之间的差异

提出利用根际工程来构建应对粮食安全危机和气候变化的解决方案

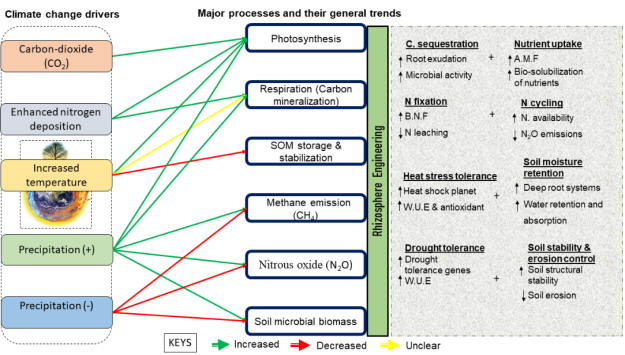

基于土壤健康与气候韧性是全球农业可持续性发展的核心问题,鼎湖山站发表综述文章,提出把根际工程作为应对全球变化下粮食系统多重挑战的解决方案。传统的单一农业种植模式依赖大量化肥和杀虫剂的投入导致土壤质量和微生物多样性降低,最终损害长期可持续发展。相比之下,根际工程通过整合植物遗传学、微生物群落调控和核酸技术创新(包括基因编辑与合成生物学)来重构植物-微生物-土壤相互作用,提供了一种变革性的解决方案。该方案有助于养分获取、碳固存、病原体抑制和污染物去除。

该综述通过对比自然根际与工程化根际特征,并融合跨学科的见解,揭示了同时改造根系性状与微生物群落的实践潜力。通过优化互作,根际工程可支撑有弹性的作物系统,使其能够应对CO₂浓度升高、氮沉降、气温上升及降水异常等气候胁迫因子(图6)。这一集成框架可同步实现作物生产力提升、植物保护强化及环境修复优化,为粮食安全与生态可持续性提供了一条可拓展的途径。该论文的一个关键结论是,当微生物技术创新与宿主植物基因型优化相结合时,根基工程可以显著增强养分循环和碳封存,特别是在退化和气候敏感的土壤中。文章强调,基于CRISPR基因编辑、RNA干扰及宏基因组引导工程等核酸技术手段,可实现对根际功能的精准调控,为作物可持续改良开辟新路径。此外,该研究呼吁决策和研究机构优先支持以下关键领域:开展田间尺度技术验证、制定生物安全规程以及将根际设计理念融入更广泛的农业生态实践。

图6 气候变化对农业生态系统关键生物地球化学过程的影响,以及根际工程在缓解土壤-植物-环境系统冲击中的作用机制

该研究强调未来发展应超越传统投入密集型的农业模式,转向基于生态原理与分子创新的生物智能系统。根际工程的提出不仅是在概念上有突破性进展,更为应对21世纪农业面临的诸多挑战提供了一种可应用可推广的解决方案。

相关结果以Advancing crop resilience through nucleic acid innovations: rhizosphere engineering for food security and climate adaptation为题,发表于International Journal of Biological Macromolecule(https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2025.143194)。博士后Qudsia Saeed 和Adnan Mustafa为共同第一作者,鲁显楷研究员为通讯作者。该研究得到了国家重点研发计划项目、广东省重点研发计划项目和国家自然科学基金项目资助。

揭示土壤有机碳来源的根际效应随不同林龄呈现显著变化模式

土壤有机碳(SOC)在森林生态系统的碳固存中起着关键作用,SOC的来源和组成成分决定了其周转和稳定性。作为SOC动态的热点区域,根际土壤中的SOC来源在大多数研究中被忽视,关于根际效应对SOC来源及其调控机制的信息也非常有限,这极大地限制了我们预测土壤碳动态的能力。

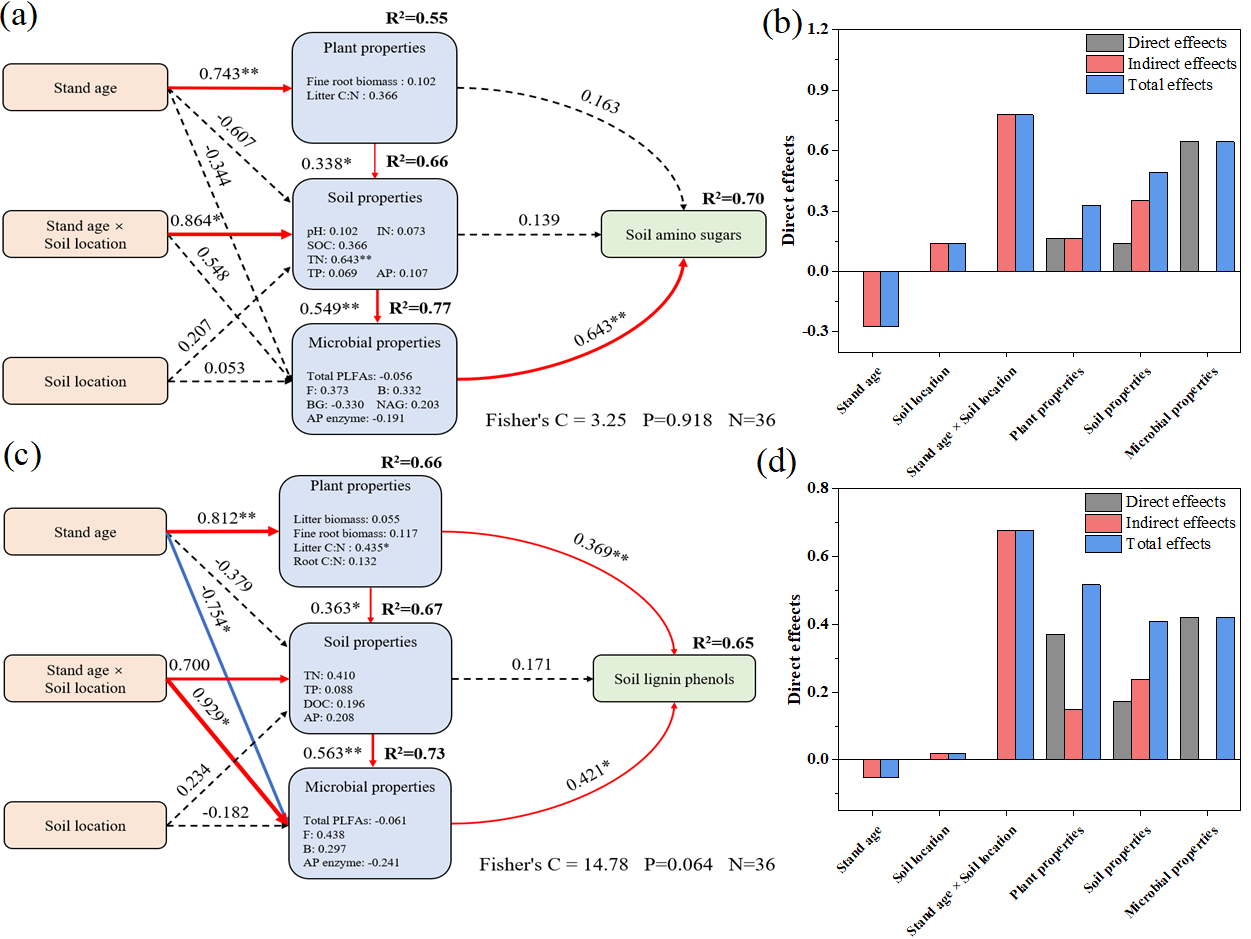

依托鼎湖山站一站多点布局中的广东省龙眼洞林场,以六个不同林龄的亚热带典型常绿阔叶林(红锥人工林)根际土壤和非根际土壤为研究对象,分析了其氨基糖和木质素酚含量。结果发现根际土壤的SOC来源随林龄变化显著,而非根际土壤的SOC来源则保持相对稳定。根际土壤中的氨基糖含量高于非根际土壤,并随林龄增加而增加,导致根际效应对土壤氨基糖含量的影响随林龄显著增强。根际土壤中的木质素酚含量在幼林龄时低于非根际土壤,但由于其随林龄显著增加,使得根际效应对土壤木质素酚含量的影响也随林龄显著增强。进一步分析表明,SOC来源在森林恢复过程中受林龄和根际效应的共同调控,其中真菌和细菌磷脂脂肪酸是驱动土壤氨基糖变化的关键因素,而凋落物碳氮比和细根生物量则主导了土壤木质素酚的变化模式(图7)。

该研究成果强调了在研究森林恢复过程中土壤碳动态时考虑根际效应的重要性,为华南地区人工林固碳能力评估提供参考依据。相关研究以Soil organic carbon sources exhibit different patterns with stand age in rhizosphere and non-rhizosphere soils为题发表在Catena(https://doi.org/10.1016/j.catena.2024.108579)。吴国朋和李旭为论文的共同第一作者,刘菊秀研究员为通讯作者。该研究得到国家自然科学基金、广东省科技计划项目、广东省基础与应用基础研究重大项目以及广州市科技项目的共同资助。

图7 林龄、土壤位置及其交互作用对土壤氨基糖和木质素酚含量的影响

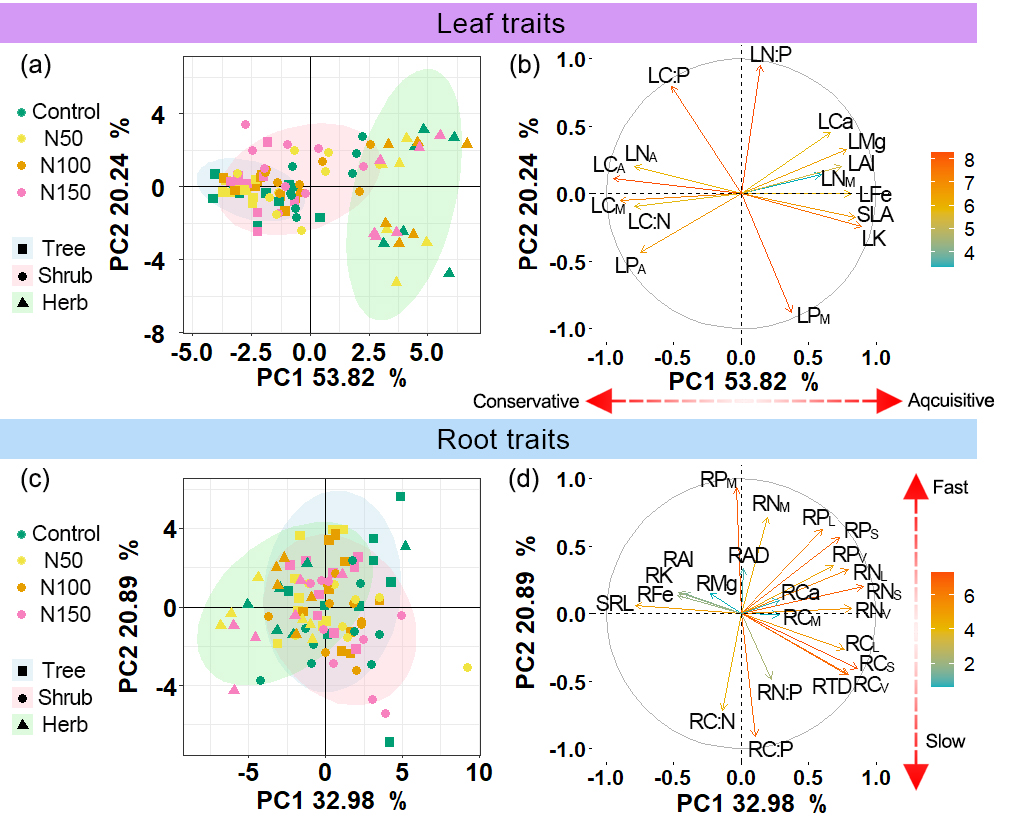

发现长期氮添加下氮饱和热带森林植物功能性状趋于稳定

随着全球氮沉降持续加剧,其对氮限制区域生态系统的影响已有广泛研究和报道;然而,长期氮输入如何塑造氮饱和森林中不同生活型植物的生态策略仍不清楚。研究团队依托鼎湖山站长期氮添加实验平台(0、50、100、150 kg N ha⁻¹ yr⁻¹),系统分析了18年氮添加后氮饱和季风常绿阔叶中乔木、灌木、草本共8种植物的15项叶片和22项细根功能性状响应。研究发现,长期氮添加对乔木、灌木和草本叶片和细根功能性状均无显著影响。叶片经济谱比根经济谱更能有效区分植物生活型;然而,长期氮添加没有改变植物的养分获取策略(图8)。长期氮添加下植物叶片和细根性状的表型可塑性均保持稳定,然而高氮添加导致草本叶片性状的整合性上升和细根性状的整合性下降。

该研究揭示了长期氮添加下氮饱和森林中植物功能性状可能趋于稳定,为基于植物功能性状的模型预测长期氮沉降对生态系统功能的影响提供了重要的数据支撑,同时也完善了氮限制生态系统中“性状-环境”耦合关联的传统认知。相关研究以Plant morphological and physiological traits are stable in a nitrogen-saturated tropical forest after 18-year nitrogen additions为题发表于Plant and Soil(https://doi.org/10.1007/s11104-025-07484-6)。博士后余光灿为论文第一作者,郑棉海研究员为通讯作者。研究获广东省杰出青年基金等项目资助。

图8 氮添加处理下15个叶片(a)和22个细根性状(c)的主成分分析。(b)和(d)分别是叶片和细根功能性状的贡献值

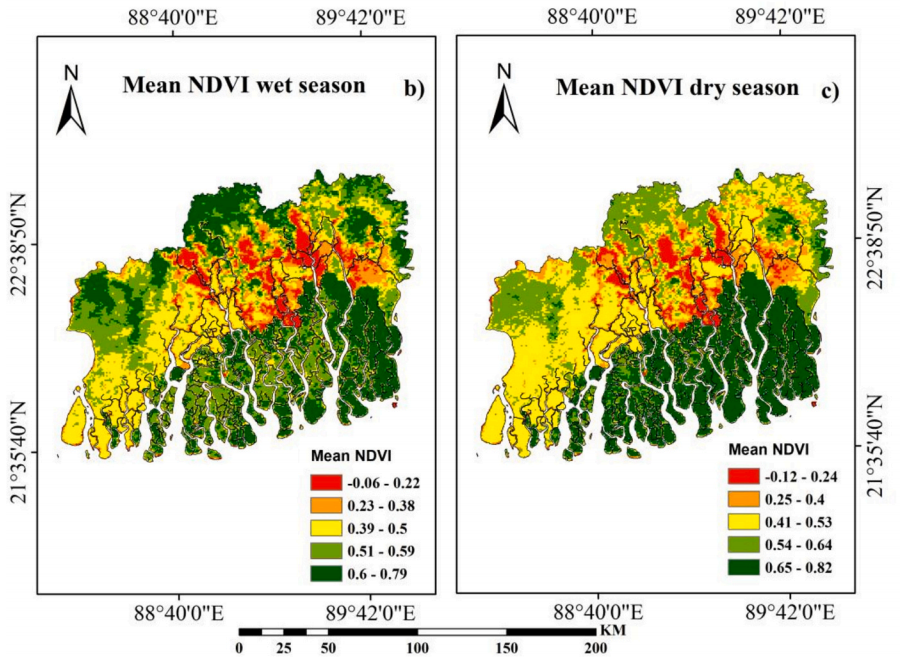

揭示区域气候和人类活动对Sundarbans红树林植被绿度长期变化的影响

红树林生态系统在全球气候变化与人类活动压力下日益脆弱,科学评估其植被绿度(Vegetation Greenness)动态及其驱动机制对于制定有效保护策略至关重要。近日,研究团队依托长期卫星遥感监测数据(MODIS-NDVI与Landsat影像),系统研究了Sundarbans(孟加拉国和印度交界的世界最大红树林区)过去20年来植被绿度变化及其对区域气候变化和人类干扰的响应机制。研究发现,从2000年到2020年,Sundarbans地区植被绿度呈显著上升趋势(年增长率0.0021/年,p=0.01),其中湿季(4-9月)绿度提升更为显著(0.0026/年,p=0.001),相较于干季(10月至次年3月,0.0016/年,p=0.05)。气候因子分析表明,年均降水量和气温变化对绿度提升具有重要贡献,分别影响了76%和78%的像元区域(图9)。与此同时,研究也发现人类活动(如水产养殖区扩张5.8%)对红树林生态系统的稳定性构成潜在威胁。进一步分析表明,湿季期间绿度扩展主要受降水量(78%像元相关)和气温(81%像元相关)的正向促进,而干季降水与绿度呈负相关(51%像元相关),显示出季节性水文条件对红树林植被状态的强烈调控效应。此外,地表温度(LST)在全年及季节尺度上均与绿度呈负相关(特别在干季61%的像元),反映出高温胁迫对植被活性的抑制作用。

该研究在区域尺度上综合评估了气候变化与人类活动对Sundarbans红树林绿度动态的联合影响,强调了制定基于气候韧性和可持续利用原则的土地管理政策的重要性,以应对未来气候不确定性下红树林生态系统的潜在退化风险。

相关成果以 《Assessing long term impact of regional climate and human activities on vegetation greenness dynamics in Sundarbans》为题,发表在Ecological Informatics上(https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2024.102984)。博士后Muhammad Sadiq Khan及博士生Ayesha Akter为共同第一作者,李跃林研究员为通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金国际合作项目的支持。

图9 湿季与干季NDVI变化趋势示意图

发现根功能性状是预测亚热带森林植物资源获取策略的重要指标

地上性状之间的相关性常被用于预测植物在应对环境变化时的生长和养分消耗成本。然而,在亚热带森林中,地下性状在养分添加下是否表现出与地上性状一致的响应仍然不清楚。

为了深入理解植物性状对长期养分富集的响应特征,鼎湖山站人员利用鹤山站的长期氮、磷添加实验平台,研究了大叶相思(Acacia auriculiformis)和尾叶桉(Eucalyptus urophylla)人工林中的大叶相思、尾叶桉及2种草本物种叶片和根的功能性状对长期氮、磷添加的响应(图10)。结果表明,除了根系氮浓度,8年氮添加对所有叶片和根系性状无显著影响。对于乔木物种,根系性状对磷添加的响应明显强于叶片性状;草本植物的叶片和根系性状对磷添加的响应相似。在长期养分添加的条件下,乔木的叶片性状表现出的养分获取策略偏离了预期的叶片经济谱,但乔木和草本根功能性状表现出的养分获取策略均符合根经济谱。值得注意的是,由于大叶相思经历了更强的磷限制,其对磷添加的响应强于尾叶桉;然而,在林下植被方面,两者并未表现出显著差异。研究揭示了植物地上和地下性状如何适应富营养环境,并强调了将植物地下性状纳入地球系统模型,以更准确地预测植物对全球变化的响应的重要性。

上述研究以Root functional traits are important predictors for plant resource acquisition strategies in subtropical forests为题发表于Ecological Applications(http://dx.doi.org/10.1002/eap.3082)。论文同时以“Photo Gallery”形式在美国生态学会简报The Bulletin of the Ecological Society of America(https://doi.org/10.1002/bes2.2225)上发布。鼎湖山站博士后余光灿为论文的第一作者,郑棉海研究员为论文的通讯作者。该项研究得到广东省杰出青年基金、国家重点研发计划青年科学家项目、中国博士后科学基金等资助。

图10 长期氮和磷添加对大叶相思林(a)和尾叶桉林(b)植物叶片和根功能性状的影响示意图

揭示南亚热带森林土壤微生物残体碳对生态系统水平增温的深度依赖性响应

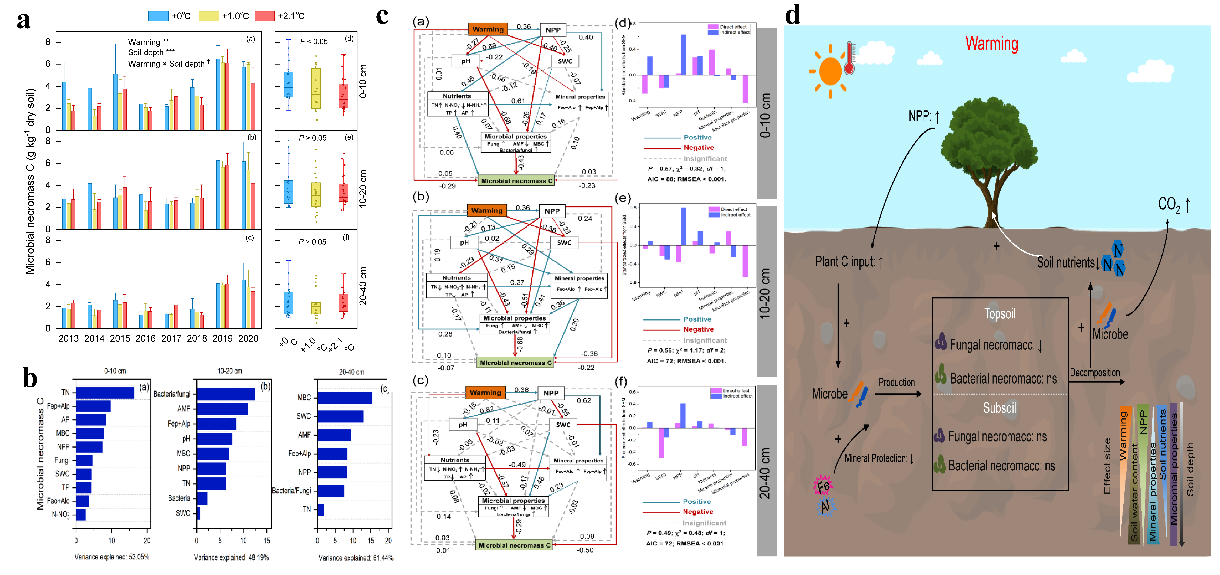

热带亚热带森林储存了陆地生态系统约三分之一的土壤有机碳,气候变暖下其碳库变化将显著影响陆地碳-气候反馈的强度和方向。微生物残体残碳通常被认为是土壤稳定碳库的重要成分,其对增温的响应在热带和亚热带森林地区少有研究。

依托鼎湖山站2012年建立的生态系统水平增温被动增温实验,进行了为期8年的连续采样,分析了南亚热带森林土壤微生物残体对生态系统增温的响应模式与驱动机制。结果表明,随着增温幅度的增加,南亚热带森林土壤微生物残体下降。与对照(+0℃)相比,+2℃的增温使表层(0-10 cm)土壤微生物残体下降约23%(主要是由于真菌残体碳的损失),其约占表层土壤总有机碳损失的48%。然而,底层土壤(20-40 cm)微生物残体碳对增温的响应不敏感。进一步分析表明,增温下表层土壤微生物残体碳的损失主要与增温刺激的植物与微生物氮竞争导致的土壤氮含量降低有关,而底层土壤微生物残体对增温的响应不敏感则与底层土壤更强的矿物保护作用以及更稳定的微生物群落有关(图11)。

本研究对于准确理解热带和亚热带森林土壤有机碳动态的温度响应具有重要意义。尽管微生物残被认为是土壤稳定碳库的主要贡献者,但南亚热带森林土壤微生物残体对增温的敏感性比预期要高,并且具有土壤深度依赖性,这应该在地球系统模型中被充分考虑。增温引起的植物-土壤相互作用变化对微生物残体的积累十分重要,仅土壤变暖实验可能会低估微生物残体的温度敏感性,因为难以检测植物-土壤相互作用变化对微生物残体积累的影响。相关研究成果以Ecosystem-level warming reduces microbial necromass in the topsoil but not in deeper soil of a subtropical forest为题发表于Geoderma上(https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2025.117336)。博士后刘旭军为论文第一作者,刘菊秀研究员为通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金、广东省科技计划、中国博士后科学基金、广州市科技计划项目以及美国国家基金会项目支持。

图11 增温对南亚热带森林土壤微生物残体碳的影响

§ 合作交流

承担的国家重点研发计划项目暨绿美韶关科学考察活动在韶成功举办

为扎实推进“十四五”国家重点研发计划项目—“南岭山地生态系统恢复与生态安全保障技术”顺利实施,助力绿美韶关生态建设,中国科学院华南植物园牵头,联合中南林业科技大学、中山大学、中国林业科学研究院热带林业研究所、生态环境部华南环境科学研究所、广东省科学院动物研究所、广东省科学院生态环境与土壤研究所、韶关市林业局、韶关市林业科学研究所、始兴县林业局、南岭生态系统与生物多样性研究院(韶关)等单位,在韶关组织开展国家重点研发计划项目暨绿美韶关科学考察活动。该项目2024年立项,由鼎湖山站鲁显楷研究员牵头负责,聚焦南岭山地生态系统恢复与生态安全保障技术,为韶关绿色高质量发展提供科技支撑。

6月12-13日,项目团队成员一行先后前往始兴县顿岗镇、始兴县国有刘张家山林场、韶关国家森林公园、武江区江湾镇(图12),重点考察了森林精准提升林分优化项目、森林植被恢复、生物多样性保护、林下经济研究以及山体滑坡受损区域生态修复进展等情况。项目组对推荐示范点的自然条件和前期工作成果表示肯定,并就优化树种配置、丰富林下经济活动、增强生态系统稳定性提出建议。

图12 项目团队野外考察

本次活动同步召开国家重点研发计划项目暨绿美韶关研讨会,项目团队成员围绕南岭山地生态系统恢复的关键技术展开了热烈交流与探讨,形成了系统化、多维度的行动框架。对项目提出了“望闻问切”的目标体系。本次考察活动为国家重点研发计划项目在韶关实施奠定了坚实基础,也为南岭区域生态修复与绿色发展提供了科技支撑。下一步,项目团队将结合考察成果,优化技术方案,推动南岭山地生态系统恢复与生态安全保障技术研发与应用,筑牢南岭生态安全屏障和保护生物多样性。

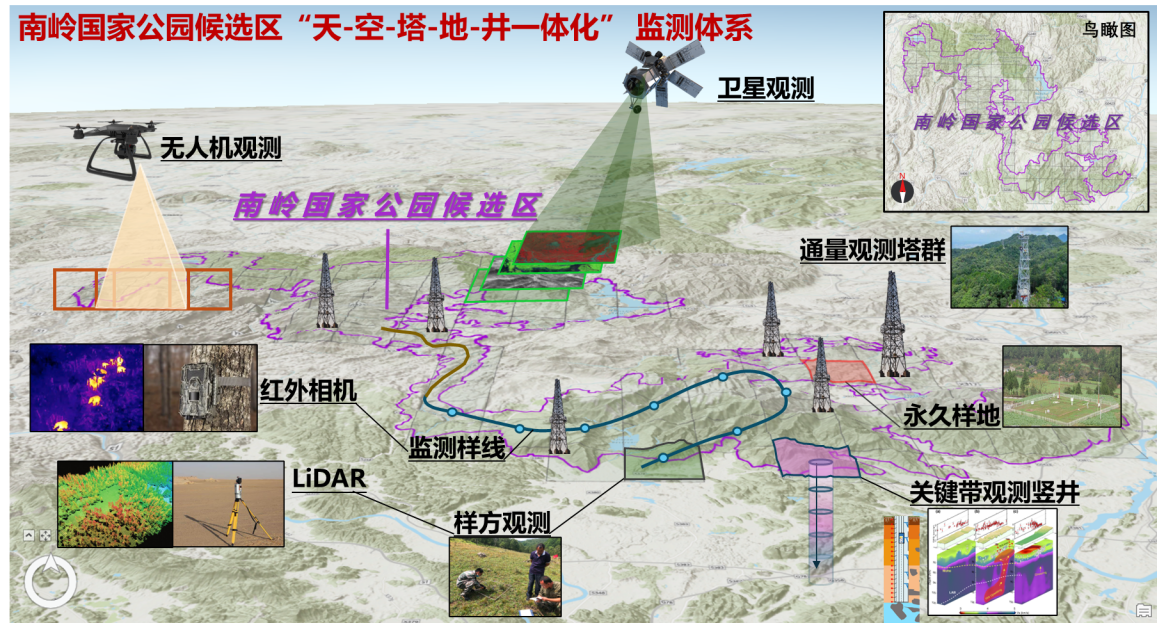

鼎湖山站“天-空-塔-地-井一体化”立体观测平台落地南岭

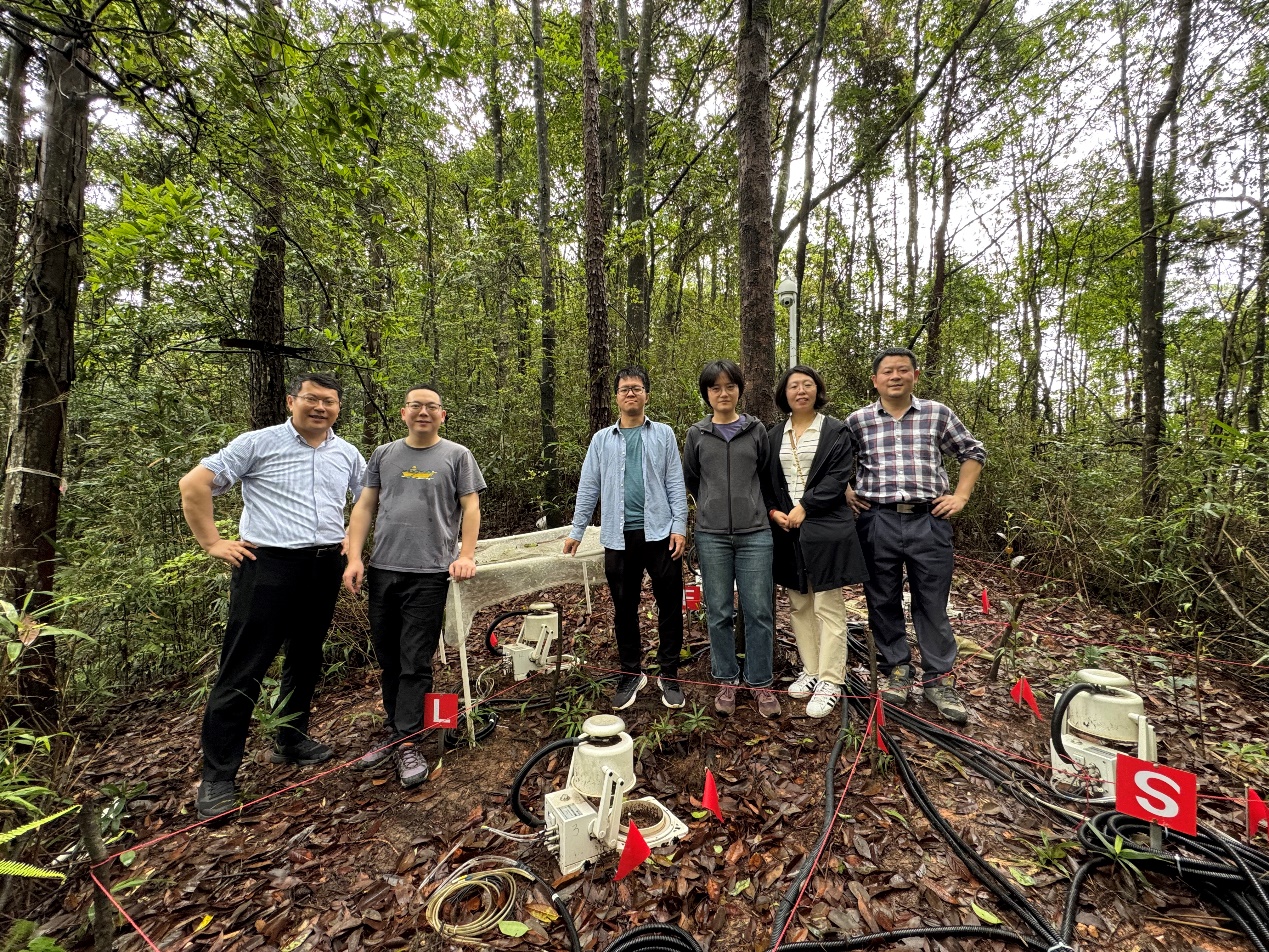

4月30日,广东省林业局报道了鼎湖山站正在南岭国家公园候选区建设的我国首个“天-空-塔-地-井一体化”立体观测平台(图13)。该平台采用空-地集成、地上-地下联合观测的思路,能够开展多尺度、多过程、多界面、多要素的全流域生态系统研究,全面且精准捕捉生态数据,推动构建南岭国家公园候选区智慧化监测体系,服务国家公园创建、管理和决策。

该平台是在国家发改委、中国科学院和广东省林业局联合支持下,由中国科学院华南植物园全面统筹规划建设,包括南岭通量塔群和南岭地球关键带综合观测平台。

图13 南岭国家公园候选区“天-空-塔-地-井一体化”立体观测平台示意图

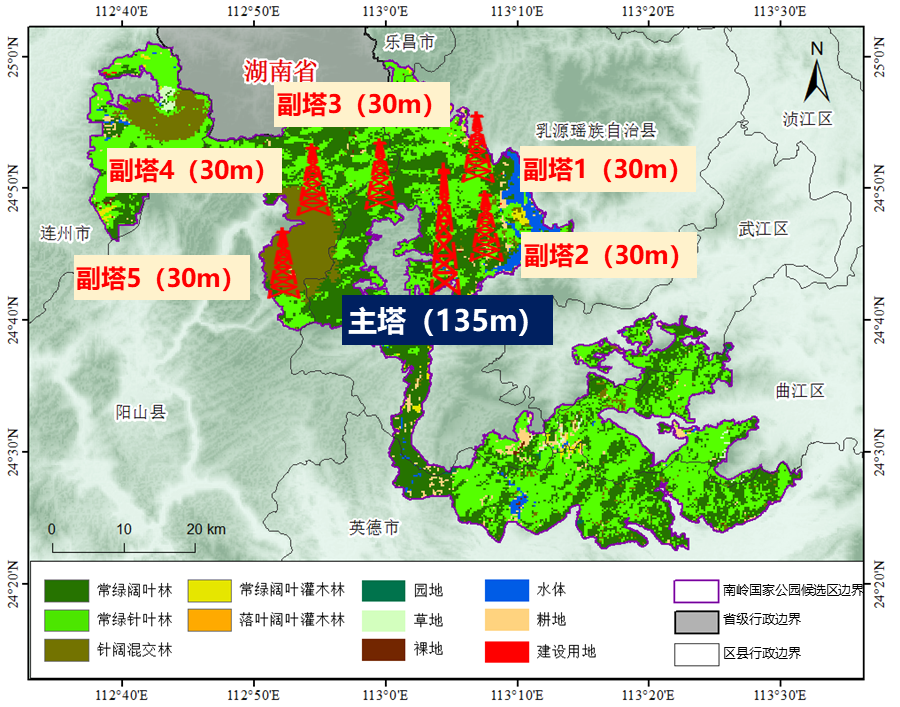

南岭通量塔群由一座135米的通量高塔和5座30米的通量副塔组成(图14),其中,通量高塔是全国布局仅有的6个高塔之一,将通过塔群系统配置陆地温室气体观测系统、碳汇近地面遥感观测系统、碳汇数据采集-传输-分析系统,有效获取和汇聚多源、精密、实时、连续、多尺度的碳通量观测与实验数据,实现由站点到区域的跨尺度数据融合,构筑南岭区域森林生态系统碳汇监测科技支撑体系。

图14 南岭国家公园候选区塔群布局图

南岭地球关键带综合观测平台由一座直径3米、深度20米的关键带多界面生源要素综合观测井和3个三维土壤水监测子系统及若干辅助观测点组成,从流域尺度实现对南岭国家公园候选区森林关键带地表和地下碳、氮、水等多要素的观测,构建集结构-过程-功能全方位的立体观测研究平台。

作为我国“两屏三带”和“三区四带”生态安全战略框架中“南方丘陵山地带”的核心区域,南岭是《中国生物多样性保护行动计划》确定的16个热点地区之一,亦是我国10个山地生态系统和生物多样性优先保护区域之一,在国家生态安全和区域可持续发展中具有重要地位。

近年来,广东省全力推进南岭国家公园候选区创建工作,运用现代科技手段持续加强管理、保护、运营等工作,有序建设智慧国家公园。目前,南岭国家公园候选区已启动生态系统与生物多样性监测体系建设,与17家高校科研单位签订合作协议,联合建立科研教学基地34处,积极开展多领域科学研究工作,高标准打造生态监测网络。南岭国家公园候选区范围内已建有生态定位监测研究站5处,设置固定监测样地180块,监测样线134条,布设红外相机1250台及人类活动视频监控设备等,积累近46万条生态因子数据,近3.4万多条野生动物影像数据,实现国家公园主要保护对象和人类活动系统性监测。

华南国家植物园副主任闫俊华表示,该平台有助于南岭地区开展碳源汇监测和计量,为国家制定气候政策和完善碳交易机制提供科学依据,为区域生态补偿、绿色经济发展提供支撑,促进生态保护与经济社会协调发展。

下一步,广东省林业局联合华南国家植物园将积极行动,着力推动南岭通量塔群“1主塔5副塔”建设落地工作,继续推进“南岭森林动态监测平台”和“南岭森林结构和功能多样性动态智慧监测和模型模拟平台”搭建,全方位助力南岭国家公园候选区创建以及地区可持续绿色发展。

生态环境部监测司一行调研鼎湖山站

为贯彻全国生态环境保护大会精神,落实《全国生态质量监督监测工作方案(2023-2025年)》要求,加快生态质量监测网络建设,推动生态质量综合监测站发挥更大作用,3月4日,生态环境部生态监测司生态处处长高锋亮和中国环境监测总站生态室主任李名升等一行调研鼎湖山站,广东省生态环境厅监测处处长卢显妍和广东省生态环境监测中心副主任刘军陪同参加调研(图15)。

高锋亮处长一行先后考察了鼎湖山站的野外实验样地、观测设施、多媒体展厅等。随后听取刘菊秀站长汇报鼎湖山站的基本情况,重点介绍了鼎湖山站在2023年入选首批国家生态质量综合监测站以来的主要工作进展及对综合站定位和未来发展的思考。随后,与会代表从未来野外站建设具体方案、经费、数据等方面进行了充分的研讨,高锋亮处长指出,生态环境部目前正在完善生态质量站网络的技术规范,并在完成第三批生态质量站遴选后,将在经费支持、数据汇交等方面作进一步规划,推动生态质量综合监测站发展。本次调研会议为下一步鼎湖山站在生态质量综合站建设方面提供了良好的指导性建议和意见。

图15 调研一行人员合影

参加青年地学论坛并组织森林碳汇专题研讨会

5月9-12日,第十届青年地学论坛在安徽合肥隆重召开。鼎湖山站鲁显楷研究员、武东海研究员、徐文芳副研究员和博士研究生许美晨参加此次论坛,其中武东海和徐文芳还与中山大学张海成副教授共同召集“森林生态系统碳汇监测与模拟”专题研讨会。该专题聚焦碳中和国家战略背景下森林生态系统碳汇研究的关键科学问题,围绕碳汇监测与模拟的理论进展、观测技术、模型构建及实际应用等核心议题展开深入交流,旨在推进学术交流与前沿技术共享。

研讨会共邀请来自中国科学院沈阳应用生态研究所、中国科学院地理科学与资源研究所、北京大学、中山大学、武汉大学、浙江工业大学等科研单位的13位青年学者作专题报告,系统展示了在碳汇动态监测、高精度模拟、遥感集成与人工智能应用等方面的研究进展。专题强调“动态监测—机制解析—模型优化”的一体化研究框架,突出了多学科融合在森林碳汇研究中的方法创新与数据集成潜力。同时,武东海研究员还在此专题作了基于数据同化与机器学习的中国森林土壤碳循环模型优化及预测的报告,展示了在区域尺度提升模型准确性与适应性的探索成果(图16)。博士生许美晨在“土壤生态过程与全球变化”专题作了“植物和微生物来源碳驱动热带森林土壤自生固氮:碳驱动氮输入的新发现”的报告,并获优秀报告奖。

图16 “森林生态系统碳汇监测与模拟”专题研讨会现场

此次会议还明确了第十一届青年地学论坛将在广州举办,鲁显楷研究员为会议联合主席。“青年地学论坛”由中国青年地球科学家联合发起,旨在促进青年科研人员在地球科学领域的学术交流与协作。鼎湖山站研究人员组织的本次专题研讨会,既展示了森林碳循环研究的最新进展,也为青年学者提供了交流平台,推动了森林碳汇相关理论与方法的传播与应用,体现了鼎湖山站在支持森林碳汇监测研究与服务国家“双碳”目标方面的积极实践。

鼎湖山站与福建师范大学地理科学学院开展学术交流活动

4月27-28日,鼎湖山站鲁显楷研究员、郑棉海研究员和博士后李安迪赴福建三明森林生态系统国家野外科学观测研究站(简称“三明生态站”),与福建师范大学地理科学学院开展学术交流活动。

双方就全球变化背景下森林生态系统研究进行了探讨,随后赴三明生态站进行实地考察(图17)。三明生态站依托福建师范大学建设,致力于森林生态系统与全球变化的研究,重点揭示东南山地主要森林生态系统(常绿阔叶林和杉木人工林)对模拟气候变化的响应、适应机理以及生态系统稳定性机制,以及进行碳汇监测技术研发。先后考察了三明生态站“一站多点”模式中的三明全球变化(土壤增温)研究平台,以及位于龙岩上杭的森林“通量-大气-遥感”观测平台。考察过程中,双方均强调了进行联网研究的重要性,期待未来能进行深入合作。

图17 上杭碳通量监测样地考察

参加CERN“十五五”规划“人工智能和信息化技术在CERN野外台站的应用”专题研讨会

1月19日,CERN“十五五”规划“人工智能和信息化技术在CERN野外台站的应用”专题研讨会在中国科学院地理科学与资源研究所举行。中国科学院地理科学与资源研究所于贵瑞院士、科技部国家科技基础条件平台中心徐波主管、中国科学院基础能力局褚大伟处长、中国科学院可持续发展局段晓男处长、中国科学院基础能力局苏驰主管、中国科学院基础能力局金宗泽主管、中国科学院大学王艳芬教授/副校长、中国科学院地理科学与资源研究所苏奋振研究员/副所长、中国科学院计算机网络信息中心廖方宇研究员等领导和专家出席论坛。以及其余来自各单位的30多位专家参会,武东海研究员代表鼎湖山站参加了会议。

于贵瑞院士在会议开始首先介绍了会议背景并强调了人工智能与信息化技术在生态系统研究中的重要性,以及此次研讨会对于推动CERN野外台站数智化建设的积极意义。本次研讨会围绕多模态数据的采集、智能组网和边缘计算在野外站数据汇聚和处理的应用、大数据管理和数据处理技术的应用、生态系统模型和人工智能的结合、数学方法在生态数据分析中的应用以及AI4S(人工智能在科学中的应用)与领域大模型构建及应用等议题展开了深入讨论。研讨会共设置了4个专题。武东海研究员在“CERN台站信息化、数据分析应用案例介绍”专题中分享了鼎湖山站的信息化建设与长期监测数据挖掘经验,强调了信息化建设对长期生态监测数据价值挖掘的重要性。并就信息化建设和与会专家进行充分的研讨(图18)。

本次会议也为鼎湖山站未来在信息化方面的建设给了一个很好的启示,既是机遇又是挑战,发挥好人工智能和信息化技术在台站发展中的作用,发挥野外台站在“做国家事,担国家责”方面的作用。

图18 研讨会现场

肇庆市高要区“双百行动”代表团到鼎湖山站考察交流

2月14日,为深入推进广东省肇庆市高要区“双百行动”(百校联百县助力“百县千镇万村高质量发展工程”行动),全力推动高要区科学教育高质量发展,切实提升中小学生科学素养,高要区政府党组成员、“双百行动”院校驻区服务队队长吴世军率高要区教育局、团委及中小学教师代表共22人来鼎湖山站进行调研交流。鼎湖山站副站长褚国伟、研究员李跃林等参与接待。

在座谈会上,褚国伟从观测、研究、示范、服务四个方面详细介绍了鼎湖山站的长期监测、科研成果及社会服务情况,展示了鼎湖山站在生态监测、环境治理和自然教育领域的研究和实践经验。同时,他还介绍了鼎湖山站在生物多样性保护、气候变化影响研究及森林生态系统功能评估等方面的最新研究进展。在交流过程中,双方均表示,希望未来能在科研合作、科普教育及科技创新等方面展开更加深入的合作(图19)。鼎湖山站将依托长期生态科研监测平台,充分发挥其在森林生态系统研究和生态环境教育方面的优势,助力高要区及肇庆市青少年的科学素养培养和可持续发展教育的科普推广,为推进区域生态文明建设和科学教育事业贡献力量。

图19 与会人员合影及野外考察

2025年MAB记者行系列活动及报道

2025年4月8-9日,由中国科学院办公厅组织的“2025走进中国科学院·鼎湖山记者行”活动走进鼎湖山国家级自然保护区/鼎湖山世界生物圈保护区,围绕鼎湖山的发展建设进行实地考察和集中采访。来自新华社、总台央视、光明日报等24家国内主流媒体的40名记者参与本次活动。

4月8日下午,记者行一行开展专题报告,鼎湖山站站长刘菊秀研究员详细介绍了鼎湖山站的科研工作和取得的重大科研成果(图20),9日上午,记者团实地考察了鼎湖山站的野外实验样地,副站长褚国伟介绍了集水区的设计原理和主要科研用途。刘世忠高级工程师介绍了科研仪器的使用和植被监测的具体方法。随后,大家来到氮沉降样地,莫江明研究员介绍了在此取得的多项重要成果,详细剖析了鼎湖山森林的重要科研价值和社会价值(图21)。

图20 与会人员合影

图21 野外考察现场

此次活动后,多家媒体联合鼎湖山站和保护区通过制作科普视频、新闻报道等方式对保护成效和科研成果进行了报道,丰富了社会各界对鼎湖山的认识,也扩大了影响。据不完全统计,共制作9个宣传稿,22个报道。部分报道摘录如表1所示。

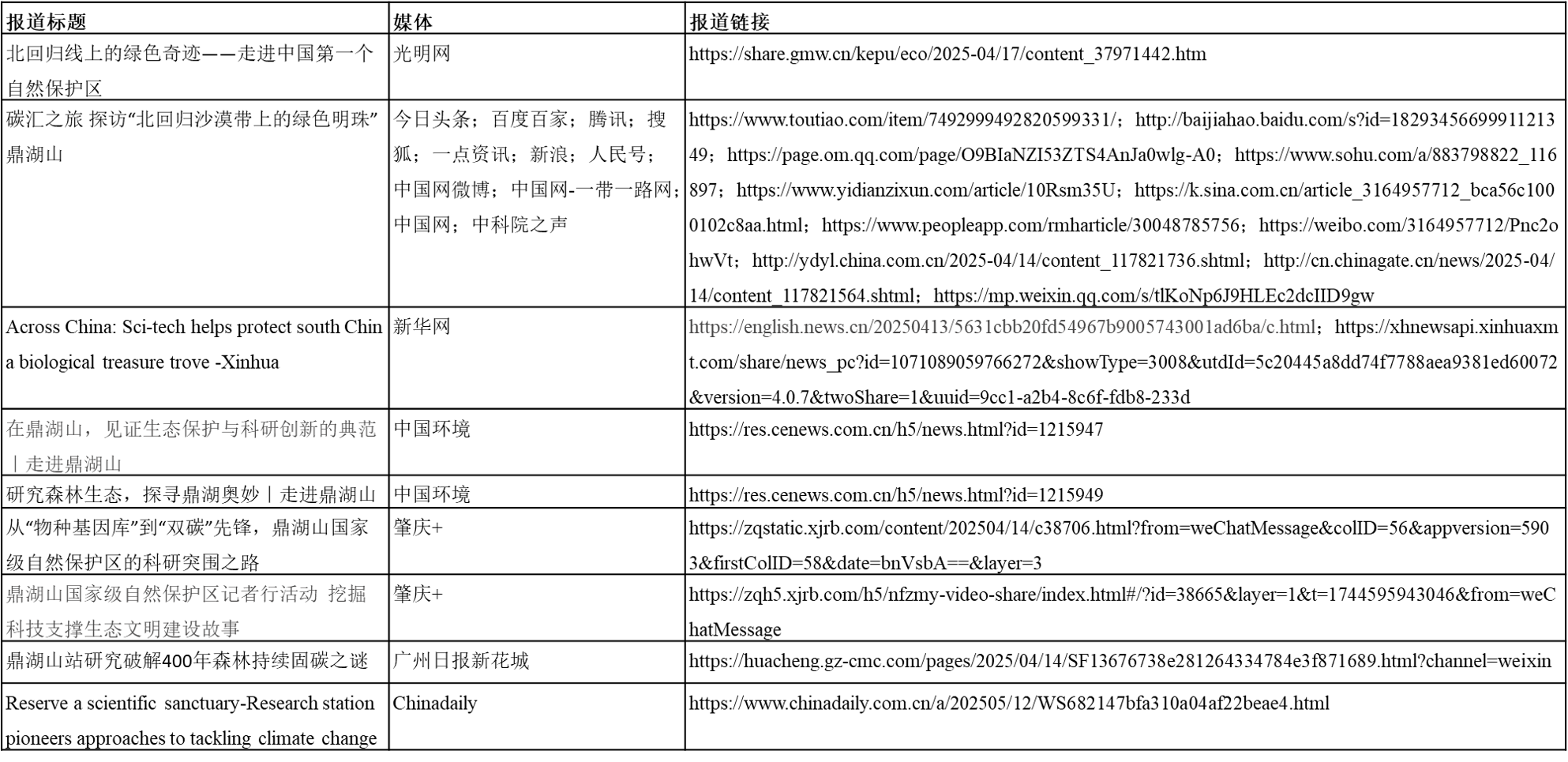

表1 MAB记者行媒体报道列表

参与制作宣传视频庆祝世界地球日活动

为迎接第56个世界地球日,2025年3月开始,中国科学院广州分院、华南植物园党委联合鼎湖山站和南方杂志以“坚守、传承、前行”为主线展开,体现 “敢为人先、艰苦奋斗、协同发展、追求卓越”的科学研究精神,制作了《扎根鼎湖山 守护绿宝石》为主题的宣传视频(图22)。鼎湖山站刘菊秀研究员、闫俊华研究员、郑棉海研究员、俞梦笑高级工程师等,华南植物园魏平书记、党办副主任李楠、袁慧等参与了视频制作。该视频以《在广东,一场跨越近70年的守护|世界地球日》为标题于4月22日在南方日报、南方+、南方杂志、鼎湖山之窗等平台发布,广受好评。

图22 《扎根鼎湖山 守护绿宝石》视频封面

参与广东首份综合性生物多样性报告制作

2025年5月17日,广东首次发布综合性生物多样性报告,在广东省生物多样性保护宣传周启动现场,广东省内首份生物多样性报告《广东省生物多样性(2025)》(以下简称报告)正式发布(图3)。该报告由广东省生态环境监测中心牵头,联合广东省环境科学研究院、广东省林业调查规划院、中国科学院华南植物园、广东省科学院动物研究所、广东省农业科学院等部门编制,系统呈现了广东生物多样性本底资源与保护成效,为生物多样性保护贡献“南粤智慧”。鼎湖山站积极参与报告的编制,其中,鼎湖山作为3个案例之一见证广东省生物多样性保护的成效。

2023年,广州站(城市)、深圳站(城市)和鼎湖山站(森林)入选我国第一批国家生态质量综合监测站,分别以广州海珠湿地、深圳杨梅坑和肇庆鼎湖山为主站点,分别聚焦城市湿地、森林次生演替和原生森林生态系统,通过长期监测积累了多维度生物多样性动态数据。肇庆市鼎湖山作为我国首个自然保护区,高等植物增至1948种,新发现野生动物近400种,中华穿山甲野生种群稳定增长。通过持续动态调查及监测,见证了区域生态保护成效。

未来,广东省将以《广东省生物多样性保护战略与行动计划(2023—2030年)》为纲领,力争2030年基本形成统一有序的生物多样性保护空间格局,改善生态系统状况,保护珍稀濒危物种及其栖息地,防范外来入侵。同时,提高公众保护意识,打造绿美广东生态样板,推动绿色发展和人与自然的和谐共生。

图23 《广东省生物多样性(2025)》封面

参与2025年国际生物多样性日暨中国科学院公众科学日系列活动

为庆祝2025年国际生物多样性日暨中国科学院公众科学日,筹备5月17日在肇庆市举行的2025年广东省生物多样性保护宣传周启动仪式,16日,广东省生态环境厅厅长徐晓霞、副厅长周国英、副厅长黄国锋,以及肇庆市生态环境局局长王焱等启动仪式部分代表一行20多人到鼎湖山站进行考察(图24)。当天下午暴雨过后,徐晓霞一行踏着湿滑的山路前往鼎湖山大样地,先后考察了垂直移位增温实验平台和通量塔设施,了解一线科研人员的工作场景。副站长褚国伟介绍了各项实验设施的设计原理及其对生态学研究的重要意义,展示鼎湖山站作为科研和科普平台在自然保护中的科技力量。

图24 野外考察交流图片

科普百校行-闫俊华研究员到华附作科普报告

2025年3月,鼎湖山站闫俊华研究员以“极端生境的生命系统构建”为主题,为华南师范大学附属中学师生带来了一场兼具科学深度与人文关怀的专题报告(图25)。

闫俊华从“国际公约/倡议与国内任务”“新时代生态文明建设的视角”“践行习近平生态文明思想”三个维度展开,结合国内外生态文明建设历程,系统阐释了习近平生态文明思想的内涵。他强调,生态文明建设不仅是国家战略,更是人类应对全球环境挑战的共同使命。通过华南植物园在物种保护、生态修复等方面的实践案例,他生动展示了科研机构如何将理论转化为推动生态保护的具体行动。

图25 闫俊华研究员作报告现场

讲座现场气氛热烈,师生们被闫俊华对生命科学的深刻洞察与对生态文明的使命感所感染。参加讲座的同学们表示,科学家为国奉献的精神令人动容,此次讲座让我们从中更加深刻地认识到研究极端环境中生命系统的重要性,不仅扩充了我们的知识面和科学视野,更是以鲜活的案例生动专业的传递了“绿水青山就是金山银山”的理念。

郑棉海研究员受邀中国环境并接受采访

2025年5月,《中国环境》采访了鼎湖山站全球变化生态学团队在过去20年依托鼎湖山站氮沉降长期控制实验平台取得的研究成果。采访以郑棉海研究员为主,并以“郑棉海:以青春之姿,扎根生态基础研究丨为治污攻坚贡献青春力量”为题,对其及其所在的研究团队的研究成果进行了报道(图26)。报道从“学途深耕,初涉科研之路”“学术进阶,科研成果涌现”“科研态度,严谨细致坚守”“责任担当,践行环保理念”四个方面展开,全面展现了其在科研路上的历程和担当(报道来源中国环境APP)

图26 报道中郑棉海指导研究生现场

完成台站宣传片《探寻鼎湖奥秘,谱写生态华章》制作

为了加强鼎湖山站自然和科研价值的宣传,以及对生态文明理念的传播和推广,在鼎湖山站全体人员的参与下,于2024年9月启动了台站宣传片的制作工作,并于2025年3月完成视频拍摄制作工作(图27)。该宣传片直观展示鼎湖山站的自然风光和丰富的生物多样性,增强公众对生态环境保护的认识和重视。通过展示科研人员在鼎湖山站的工作场景和研究成果,提升公众对科学研究的兴趣和支持,激发年轻一代投身科学事业的热情。此外,作为对外交流的窗口,该片也向国际社会展示中国在生态保护和可持续发展方面的努力和成就,提升国家形象。

图27 台站宣传片封面图片

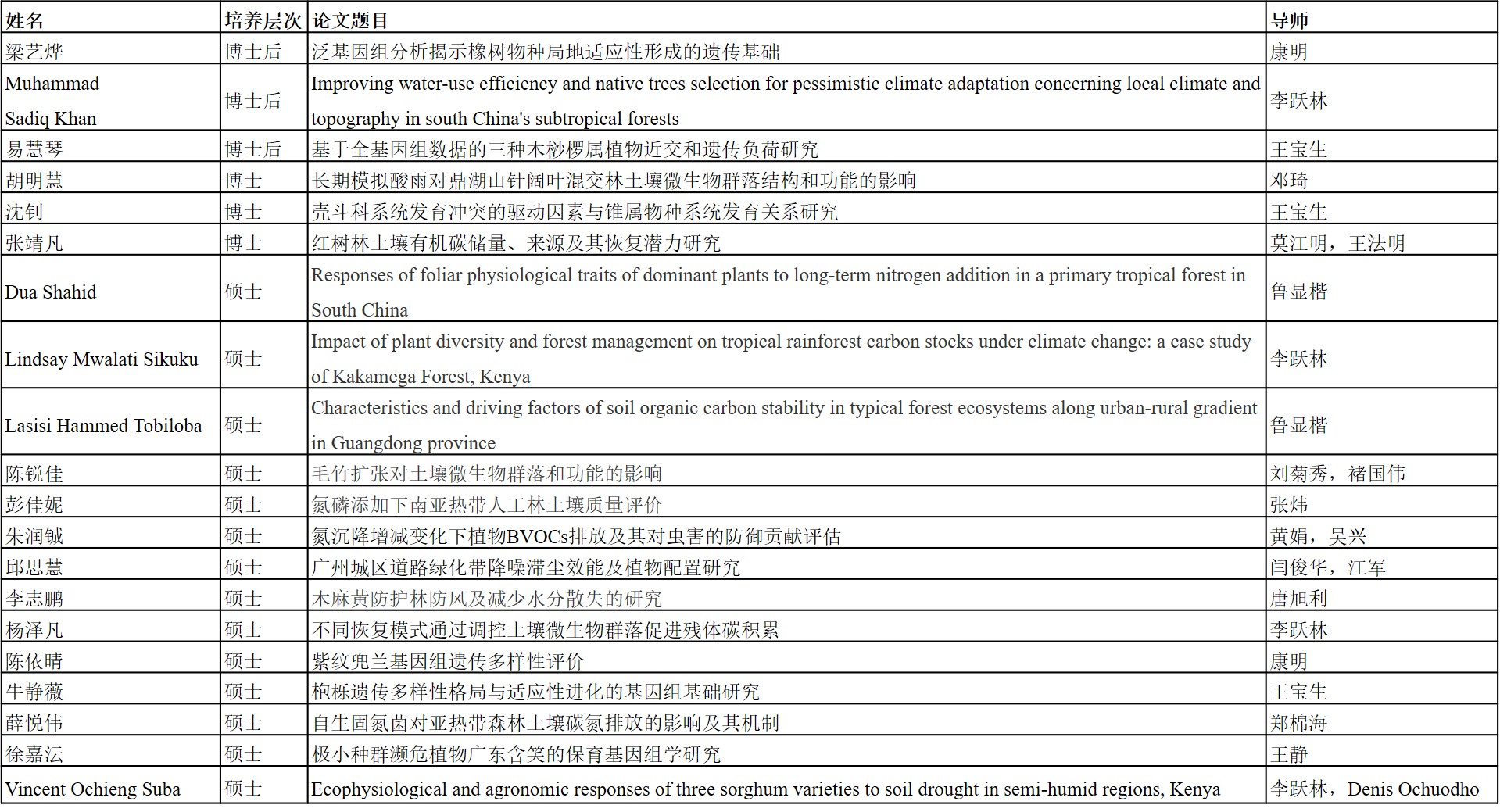

2025年春季鼎湖山站博后和研究生培养情况

2025年1-6月,鼎湖山站进行了十多场博士后出站、研究生开题、中期考核与毕业答辩报告,共有3名博士后出站,3名博士生毕业,14名硕士生毕业(表2)。其中,李洁于2025年5月前往美国俄克拉荷马大学进行为期一年的博士后交流,博士后杨开军于5月前往丹麦哥本哈根大学参加第一届生态系统挥发性物质相互作用国际研讨会(1st International Symposium on Volatile Interactions in Ecosystems),并做专题海报分享研究工作;博士生张靖凡获我园首个中国科学院院长特别奖;博士生吴国朋受CSC资助于6月赴苏黎世大学Michael W.I. Schmidt教授团队进行为期一年的访问。

表2 2025年春季鼎湖山站博后和研究生培养情况

§ 研究站简讯

1. 2025年1月10-12日,闫俊华、张炜、鲁显楷、俞梦笑参加在韶关举办的广东省植物学会2024 年学术年会暨绿美广东生态建设科技支撑座谈会,闫俊华研究员同时作为广东省植物学会的理事长,主持此次会议,鲁显楷受邀作“国家重点研发项目助力绿美广东”的学术报告。

2. 2025年1月14日,在华南植物园职称晋升中,鼎湖山站鲁显楷(晋升研究员三级)、张倩媚(晋升正高级工程师三级)、郑棉海(晋升研究员四级)、冯超(晋升副研究员二级)、列志旸(晋升副研究员三级)、俞梦笑(晋升高级工程师三级)、李健陵(晋升助理研究员一级)获得职称晋升。

3. 2025年1月14日,在华南植物园2024年度保密工作考核中,俞梦笑获评保密工作先进个人。

4. 2025年1月20日,褚国伟、刘世忠、俞梦笑会同广东天井山林场工作人员对综合观测井开工前进行现场检查。

5. 2025年1月21日,鲁显楷受邀在中国科学院长沙亚热带农业生态研究所环江站作“长期高氮沉降是否威胁中国南亚热带森林生态系统?”的学术报告。

6. 2025年1月22日,鼎湖山站举办了国家生态科学数据中心广东分中心项目进展研讨会,广东分中心成员台站鹤山站、南岭站和小良站的骨干成员参会,鼎湖山站刘菊秀、张德强、张倩媚、褚国伟、李跃林、徐文芳、俞梦笑等参与了会议研讨,张倩媚作“国家生态科学数据中心广东分中心项目进展研讨会”的汇报,大家就分中心系统研发、各站分工等进行了充分研讨。

7. 2025年2月19日,褚国伟、刘世忠、园财资处杨向伟副处长、何燕山,以及施工、监理、设计单位和项目所在地天井山林场共10多人参加了关键带项目综合观测井建设的工程例会,参会各方就安全防患、施工方案、进度计划、施工管理、现场管理、环境卫生等进行了充分的交流和沟通,以确保安全、文明、顺利开展工程建设。2月20日上午,在综合观测井施工现场举行了工程开工仪式,观测井主体工程进入正式建设阶段。

8. 2025年2月21日,褚国伟、俞梦笑参加第五届MAB大会宣传片制作研讨会(线上)。

9. 2025年2月24日,张德强在北京参加“智能化台站数据管理系统”与“生态站监测数据产品生产系统”部署应用推进会,并作“鼎湖山站监测数据信息化系统部署及推广应用”的报告。

10. 2025年2月27日,鼎湖山站全体人员共同完成国家站2024年度工作报告的编制和提交工作。

11. 2025年3月11日,褚国伟在北京参加“十四五”科教基础设施“碳汇监测技术与国产装备研发能力提升项目”项目专家评审会。

12. 2024年3月11日,在华南植物园2024年度职工考核中,鼎湖山站刘菊秀、郑棉海、俞梦笑考核优秀。

13. 2025年3月12-16日,鲁显楷赴美国斯坦福大学进行学术交流。

14. 2025年3月15日,海军国防工程研究中心、解放军理工大学、南京理工大学等一行6人来访,闫俊华、唐旭利、张炜、俞梦笑等参与交流,未来双方将加强在植被与水体相互作用以及信息化监测方面开展合作。

15. 2025年3月16日,褚国伟接待第五届大会官方宣传片及纪录片的执行团队在鼎湖山拍摄制作前的考察活动。

16. 2025年3月19日,广东省林业局自然保护地管理处王新处长等一行4人来访,调研承担的南岭国家公园项目进展,刘菊秀作项目进展汇报,褚国伟、俞梦笑参与研讨。

17. 2025年4月8日,闫俊华、武东海、徐文芳、李跃林在北京参加中国通量观测研究联盟2025年度学术年会会议。

18. 2025年4月9日,张倩媚、俞梦笑在北京参加生态系统与生物多样性领域国家野外科学观测研究站数据汇交与管理系统培训会。

19. 2025年4月10日,张倩媚、李跃林、俞梦笑在北京参加国家生态科学数据中心分中心交流研讨会,俞梦笑作“国家生态科学数据中心广东分中心进展汇报”的报告。

20. 2025年4月15日,褚国伟、刘世忠赴天井山对综合观测井建设工程精度进行检查,同时强调了施工安全的重要性。

21. 2025年4月15日,中共中国科学院党组任命闫俊华研究员为华南植物园主任、党委书记,5月22日正式宣布。

22. 2025年4月17-20日,闫俊华在贵州师范学院参加喀斯特环境与生态系统服务学术研讨会。

23. 2025年4月18-21日,郑棉海、余光灿和李安迪参加在江西南昌举办的第二届青年生态学论坛,郑棉海作为召集人组织了碳氮磷生物地球化学循环专题,余光灿和李安迪分别在分会场作“长期氮添加没有加剧亚热带森林植物的磷限制”和“氮沉降对热带森林丛枝菌根真菌和土壤碳储量的影响”的报告。

24. 2025年4月22-24日,褚国伟参加2025年生态质量监督监测实操培训班(第一期),同时受邀作为专家为学员作“广东鼎湖山站(森林)工作经验分享”的授课分享。

25. 2025年4月29日,俞梦笑在广东省科技厅参加广东省科学数据中心主任座谈会。

26. 2025年5月1日,张倩媚、褚国伟、俞梦笑等共同完成国家野外科学观测研究站首次数据汇交工作。

27. 2025年5月6日,鼎湖山站全体人员共同完成中国科学院关于开展院级野外观测研究站2021-2024年评估报告的编制和提交。

28. 2025年5月8日,刘菊秀、唐旭利、张炜、王林华、俞梦笑、江军参加2025年度国家重点研发计划有关重点专项项目管理培训会(线上)。

29. 2025年5月12日,天井山新建2座30 m副塔的使用林地许可证获批,正办理使用林地林木采伐许可证。

30. 2025年5月23日,海军后勤部沈彤主任等一行6人来访,考察野外台站长期监测在科学研究与生产生活中的作用。鼎湖山站闫俊华、唐旭利、张炜、俞梦笑、王林华等参与交流,俞梦笑作“鼎湖山站介绍”的汇报。

31. 2025年5月28日,鼎湖山站全体人员完成CERN站2024年度报告编制及提交工作。

32. 2025年6月,博士后杨开军获得中国博士后科学基金第18批特别资助。

33. 2025年6月10日,闫俊华、刘菊秀、武东海参加华南植物园“十四五”规划总结和“十五五”规划编制科研相关工作推进会。

34. 2025年6月10日,刘菊秀、褚国伟、唐旭利、李跃林、周曙仡聃、俞梦笑等会同关键带项目中综合观测井工程监理、建设方、园财资处相关人员就当前施工进度及困难召开碰头会。

35. 2025年6月13日,刘菊秀、俞梦笑赴北京参加CERN评估会议评审,褚国伟、张倩媚、李跃林、徐文芳、刘世忠线上参加会议。

36. 2025年6月18日,俞梦笑参加华南植物园存量盘活及预算执行推进会。

37. 2025年6月19日,张倩媚、俞梦笑参加华南植物园信息系统等保测评会。

38. 2025年6月20日,华南植物园举行“植绿寄情 筑梦远航”2025届毕业植树活动,博士生导师代表康明等与优秀毕业生代表张靖凡、陈依晴共同种下一棵由华南植物园自主培育的新品种-“四季无忧”。

39. 2025年6月23日-7月5日,闫俊华研究员赴秘鲁进行生物多样性合作研究交流。

40. 2025年6月25日,刘菊秀、张倩媚和俞梦笑参加国家生态科学数据中心组织的国家站生态科学数据汇交工作交流会(线上)。

41. 2025年6月27日,华南植物园2023-2024年度公布“两优一先”荣誉称号名单,其中先进党支部有生态中心第三党支部(支部书记:鲁显楷),优秀共产党员有武东海。

42. 华南生态环境论坛由鼎湖山站武东海研究员等发起,从2023年8月15日至今已举办43场,论坛主要面向国内外优秀的青年科学家开展,力求紧抓科学前沿,努力打造一个开放包容且百家争鸣式的学术交流平台。其中2025年1-6月共举办10期,其中鼎湖山站参与主持37期和42期。

43. 鼎湖山站碳循环研究方向招聘副研究员或助理研究员2-3名,博士后2-3名。报名日期截止到8月31日或招聘到合适人选为止,详情请看https://dhf.cern.ac.cn/content?id=54663。鼎湖山站引进1-2名水文地质方向的人才,包括研究员、副研和助研,欢迎咨询。

§ 保护区管理

中国科学院学部工作局到鼎湖山保护区开展科学教育工作调研

1月17日,中国科学院学部工作局三级职员(正局级)周德进一行3人,在中国科学院广州分院科技合作处副处长马学涛和华南植物园园艺中心主任王瑛等陪同下,来到鼎湖山保护区开展科学教育调研,进一步了解鼎湖山保护区科学教育的资源、队伍和机制建设情况。鼎湖山保护区管理局局长夏汉平、科教科科长彭丽芳等全程陪同并参与调研。

当日上午,周德进一行抵达后,就徒步来到位于缓冲区的自然教育探索径和实验区的自然教育体验径,考察其科学教育设施的建设情况以及鼎湖山的生物多样性保护和科研设施,认真了解每块展板传递的科普内容(图28),并针对性地提出建议与改进意见,鼓励根据本地资源开展探究式、项目式的科学教育,融入科研成果与鼎湖山特色,拓展科学教育的深度,增强教育效果。

下午,周德进一行首先参观了自然教育中心的展览室,夏汉平介绍了鼎湖山保护区珍稀动植物资源及保护举措、植被分布、科研监测以及科学教育等方面的成果,周德进针对不同专题给出建设性的指导意见。随后,周德进主持召开了座谈会,夏汉平介绍了鼎湖山保护区的概况、发展历程、主要成就以及面临的主要问题;彭丽芳针对科学教育展开专题介绍,展示鼎湖山保护区的课程特色、发展方向以及科学教育成果。周德进对鼎湖山保护区在科学教育上的各项探索表示肯定,并给予了建设性建议,强调科学教育在现有资源基础上,不仅要深入拓展,过程中还要强调方式方法,注重保护知识产权,加强与地方的合作。其他与会同志听取汇报后也都提出了各自的看法与建议。

图28 野外考察合影

在中国科学院科普视频图片大赛中获奖

近日,由中国科学院学部工作局和共青团中国科学院委员会主办的2024年中国科学院科普视频图片大赛圆满结束。本次活动共征集科普视频、科普短视频、科学图片作品247件,经过形式审查和专家评审,最终评选出125件获奖作品。鼎湖山保护区选送的作品《植物与科学家故事3——鼎湖钓樟》荣获公开组科普视频类优秀奖(图29)。

鼎湖钓樟(Lindera chunii)是鼎湖山保护区的常见树种,也是19种以“鼎湖”或“鼎湖山”命名的植物之一。视频介绍了鼎湖钓樟的生长习性和形态特征,再从它的采集和鉴定过程,引出以陈焕镛和梅尔为代表的中外植物学家之间的真挚友谊,突出纯粹的科研精神和国际合作友谊。

鼎湖山保护区具有丰富的植物多样性、深厚的科研积累以及承载着感人的科学家精神,人们在游玩的路上,不经意间就会跟科研故事里的“主角”擦肩而过。《植物与科学家》系列科普视频旨在通过讲述植物与科学家之间或励志感人、或温馨有趣的科研故事,让公众不仅加深对植物的了解,更能感受到为之奉献一生的科学家们在科研实践中凝聚的优秀品质与科学精神。

图29 获奖证书

举办2025年第一次志愿者培训活动暨AI技术专题培训

2025年2月至3月,鼎湖山保护区举办了2025年第一次志愿者培训。以“AI人工智能与自然保护”为核心主题,开展了一周的志愿者AI技术专题学习周,旨在全面提升志愿者队伍的综合能力,及时了解和掌握最新现代科技成果,为鼎湖山保护区的生态保护、自然教育等事业增添新的动力与活力。本次线上结合线下的培训近100人次的志愿者以及保护区管理局的部分员工参加(图30)。

2月26日,学习周的首场培训正式拉开序幕。鼎湖山保护区举办了一场以“AI人工智能与建模大业”为主题的线上讲座,特邀肇庆海事局一级主办、海清创新实验工作室创始人文明忠作为授课老师,主讲大语言模型的基本原理、AI如何成为新质生产力引擎、AI在实际工作中的应用场景等,深入浅出地为志愿者们分析了AI技术在自然保护领域的应用前景和重要性。志愿者们纷纷表示,此次讲座让他们对AI技术有了更深入地了解,为后续培训奠定了基础。3月1日,线下“AI助力自然教育”主题培训在鼎湖山保护区举行,特邀广东省樟木头林场高级工程师、广东省林学会自然教育专委会熊琳娜老师授课。培训内容涵盖AI基础知识和理论、AI具体使用工具及流程、AI在自然保护区工作中的具体应用等,并提出合理使用AI技术的建议。培训过程中志愿者们热情高涨,积极互动,活动现场洋溢着浓厚的学习氛围,大家纷纷表示此次培训收获颇丰。

经过一周的深入学习,大家不仅掌握了AI技术的基础知识,还基本熟悉了如何将AI应用于生物多样性研究、环境监测和科普教育等领域。大家通过实际案例了解了AI技术在动植物绘画、科普视频的制作、生态保护等方面的应用。总体上,参与培训人员基本上都熟练掌握了常用AI工具的使用方法,这些知识和技能的掌握,为在鼎湖山保护区继续开展工作提供了新的技术支持。

此次志愿者培训是鼎湖山保护区贯彻落实国家生态文明建设战略的具体举措。通过培训,志愿者们将更好地运用AI技术服务于自然保护区事业,为鼎湖山保护区的可持续发展贡献力量。未来,鼎湖山保护区将继续加大志愿者培训力度,持续围绕人工智能等新技术在自然保护、物种监测、科普教育等领域的应用,开展更多丰富多彩的活动,不断提升志愿者与员工队伍的整体素质与工作效能。

此外,3月1日当天,利用举办培训班的机会,保护区管理局还举行了“志愿者之家”的揭牌仪式,邀请部分志愿者一起参与揭牌。志愿者之家将成为志愿者们交流、学习、成长的平台,进一步激发志愿者服务热情,这也标志着鼎湖山保护区志愿者队伍建设迈上了一个新台阶。

图30 活动合影

国家林草局广州专员办调研鼎湖山保护区

3月12日,国家林业和草原局广州专员办党组成员、一级巡视员杜晓明率队来到鼎湖山保护区开展自然保护地整合优化情况调研。此次调研旨在全面了解保护区内自然资源保护、管理机制以及生态保护成效等方面的情况,为后续自然保护地的科学规划与优化管理提供依据。省林业局自然保护地管理处副处长欧文霞,肇庆市政副秘书长李禹山、市林业局局长刘创以及鼎湖山保护区管理局局长夏汉平、办公室主任欧洁贞、管护科科长欧阳学军等参与调研并全程陪同。肇庆市自然保护区管理办公室、鼎湖区委区政府及鼎湖区有关部门负责人也参与了此次调研。

调研组首先参观了保护区自然教育中心展览室,通过丰富的图文资料和实物展示,深入了解了鼎湖山保护区的生态资源概况、保护成果以及科研工作的开展情况。夏汉平介绍了近年来在森林资源管护方面所做的工作,如强化日常巡护、运用科技手段监测森林资源、开展病虫害防治等,这些举措不仅增强了森林资源的保护力度,也为保护区的可持续发展奠定了基础。

随后,调研组到户外开展实地调研(图31),夏汉平向调研组介绍了鼎湖山保护区的生物多样性保护情况。杜晓明认真听取关于保护区内珍稀动植物种类、生态系统分布以及保护措施的汇报,并不时询问相关细节,对保护区在生物多样性保护方面所取得的成绩给予充分肯定。调研组还前往庆云寺管护点和森林消防视频监控室,实地调研保护区森林防火有关工作,保护区工作人员向调研组介绍了管护队伍建设、防火宣传教育以及森林防火监测系统运行等情况。调研组对保护区防火工作的重视程度和取得的实效表示赞赏,同时强调森林防火工作责任重大,要继续加强防火基础设施建设,提升防火应急处置能力,确保森林资源安全。

图31 考察野外管护站点

此次调研为国家林草局广州专员办全面掌握肇庆市自然保护地实际情况提供参考,也为鼎湖山保护区未来的发展方向给予了专业指导。保护区将以此为契机,进一步加强保护管理力度,持续提升生态保护水平,为我国自然保护事业作出更大贡献。

2025年中国科学院记者行活动走进鼎湖山保护区

4月8-9日,由中国科学院办公厅组织的“2025走进中国科学院·鼎湖山记者行”活动走进鼎湖山国家级自然保护区/鼎湖山世界生物圈保护区,围绕鼎湖山的发展建设进行实地考察和集中采访。来自新华社、总台央视、光明日报等24家国内主流媒体的40名记者参与本次活动。

活动从8日下午的专题报告会开始,会议由中国科学院办公厅新闻宣传处处长祝魏玮主持,中国人与生物圈国家委员会秘书长王丁对世界生物圈保护区大会及我国世界生物圈保护区的背景情况与国际影响作了总体介绍(图32);华南植物园党委书记魏平全面梳理了鼎湖山保护区自建立以来的发展脉络、艰难历程和历史贡献。

9日上午,记者团实地考察了鼎湖山保护区的森林植被情况并参观主要科研样地。在鼎湖山保护区的主要保护对象——南亚热带常绿阔叶林中,黄忠良研究员在此详细讲解了鼎湖山的多种森林类型以及演替历程,介绍了保护区建设初期所采取的保育措施。9日下午,记者团在夏汉平局长的陪同下参观了鼎湖山自然保护区自然教育中心展览室,进一步了解保护区的发展历史以及保护、监测和科普工作成果。彭丽芳工程师介绍了鼎湖山自然教育径的建设,展示保护区科研成果科普化的特色实践,以及形成独具特色的科学教育与自然教育融合的“鼎湖山模式”。部分记者在范宗骥高级工程师的陪同下,前往核心区观察野生动物监测情况。考察与参观途中,记者们对鼎湖山表现出了浓厚的兴趣,作了多场次的采访(图33)。

联合国教科文组织于1971年发起的“人与生物圈计划”(MAB),旨在通过跨学科研究、培训、监测和教育,整合自然科学和社会科学的力量,以合理及可持续的方式保护和利用全球生物圈资源。第五届世界生物圈保护区大会将于2025年9月在杭州市召开,这是大会首次在欧洲和美洲以外的区域举办,是体现该计划在全球获得充分参与的里程碑事件。为配合本次大会的召开,中国科学院特组织了这次“鼎湖山记者行”活动。此次活动充分展现了鼎湖山保护区多年来不忘初心、牢记使命,在自然保护、科研监测、科普教育等领域取得的丰硕成果,亦展示了向世界生物圈讲好中国自然保护区故事的风采。

图32 王丁作报告

图33 园区参观

参加中国生物圈保护区网络自然教育女性贡献优秀案例研讨会

4月20日至23日,在联合国教科文组织(UNESCO)参与计划项目的支持下,由“一带一路”国际科学组织联盟(ANSO)和中国人与生物圈国家委员会(中国MAB)联合主办的“中国生物圈保护区网络自然教育女性贡献优秀案例研讨会”在浙江省杭州市召开。活动得到生态环境部宣传教育中心、国家林业和草原局宣传中心、中国科学院国际合作局和浙江大学的支持,来自全国各地的相关专家及优秀案例代表共计80余人参会。彭丽芳工程师荣获中国生物圈保护区网络自然教育女性贡献优秀案例,成为全国66个女性贡献优秀案例之一。

会议开幕式由ANSO秘书处副主任易志军主持。由联合国教科文组织东亚地区办事处主任夏泽翰、中国MAB秘书长王丁、生态环境部宣传教育中心教育室负责人、浙江天目山国家级自然保护区管理局党组书记、局长陈国权和ANSO秘书处项目主管、副研究员赵敏燕分别致辞。

在优秀案例分享环节,彭丽芳向参会者详尽展示了鼎湖山保护区在自然教育领域近年来取得的显著成效,包括其基础搭建、探索方向、拓展成效,以及最终走向自己的特色模式:自然教育的鼎湖山模式(图34)。

研讨交流环节,由上海辰山植物园研究员王西敏主持。案例代表分别集中讨论各自群体在自然教育领域所起的作用和发挥的价值、女性在自然教育行业中的优势、劣势、机遇和挑战以及如何提升优秀案例的传播力等方面。

图34 彭丽芳作为案例代表总结汇报

参加第十一届世界植物园教育大会

6月8—14日,由国际植物园保护联盟(BGCI)和韩国树木园共同主办的第11届植物园教育国际会议在韩国首尔举行,来自全球51个国家和地区244个植物园等机构的1600名注册代表参加,其中中国代表40人。鼎湖山保护区彭丽芳科长参加此次国际会议。

本次大会聚焦主题——“变革植物园教育:植物园在应对全球挑战中的关键作用”。围绕主题的大会议题包括:植物园在增进人类健康和福祉方面的价值;利用技术的力量进行学习;让青年作为关键利益攸关方参与气候行动等。本次大会共有2个主旨演讲(Keynote speech)、5个大会报告(Plenary speech)、18个口头报告会议(oral presentation session)、45个研讨会(workshop)和72个海报展示。来自全世界植物园人和植物爱好者在这个盛会纷纷分享了植物科普内容、案例、成效、方向和趋势,为全球植物科普贡献各自的智慧和方案。

彭丽芳以《基于自然教育理念的校园教学植物园的建设、实施和使用-以肇庆新区中学小学为例》,通过校园内不到200平方米的场地,规划了观察植物物候变化的物候园、了解蝴蝶寄主植物的蝴蝶园、提升五感体验的五感园、了解生命演化历程的进化园,以及展示当地药用文化的岭南药园。集齐一个学校的教学植物园,并将教学植物园作为室外课堂将植物知识以跨学科的方式融合到小学1至6年级的日常课堂中,为小学课堂形式和科学课程变革提供实践参考案例,在世界舞台上展示鼎湖山保护区和肇庆市在开展植物科普教育的实践成果(图35)。

鼎湖山保护区在地理优势、人才优势和资源优势的整体资源整合中,以自然资源和高端科研成果科普化的方式,形成了科学教育与自然教育融合的“鼎湖山模式”,在国际舞台上汇报的项目是鼎湖山保护区自然教育赋能社区发展的具体体现,也是近几年华南植物园与肇庆市共建“鼎湖山生态文明示范区”具体工作展示。

BGCI国际植物园教育会议(ICEBG)每3-4年召开一次,旨在为全球植物园等相关机构的科普教育工作者提供一个交流与合作平台,以塑造全球植物园的未来。BGCI中国办公室为中国植物园提升国际话语权和知情权,促进国家利益维护和推动中外交流合作,同时也为国际组织贡献中国智慧和方案,促进多元文化的融合。

图35 展示鼎湖山保护区自然教育工作

参与2025年国际生物多样性日暨中国科学院公众科学日系列活动

为庆祝2025年国际生物多样性日暨中国科学院公众科学日,鼎湖山保护区管理局积极参与其中,于近日开展了一系列科普宣传活动。

5月17日,2025年广东省生物多样性保护宣传周启动仪式在肇庆市隆重举行,广东省生态环境厅厅长徐晓霞,肇庆市市委书记张爱军、市长许晓雄,中国科学院华南植物园副主任叶清等出席活动。鼎湖山保护区为参会领导、嘉宾和广大市民带来了内容丰富的生物多样性科普展示。

在启动仪式上,叶清等为广东省入选第二批国家生态质量综合监测站揭牌(图36);局长夏汉平介绍了鼎湖山的生物多样性保护现状及其重要意义。目前,鼎湖山的森林覆盖率达98%,保育有野生高等植物1948种、兽类43种、鸟类277种、爬行类59种、鱼类23种、大型真菌836种、已鉴定昆虫996种,是名副其实的“生物多样性宝库”和“物种基因库”。

现场的展示活动吸引大批民众踊跃参与。“和自然为伴 与科学同行”粤港澳大湾区蝴蝶调查公民科学项目引导大家提高对身边生态环境的关注,通过“生命网格”APP记录蝴蝶的生态数据,随时随地为科学研究贡献力量。

孩子和家长在摊位前一起认真阅读鼎湖山保护区出版的科普图书,对形态多样的鸟类、植物和真菌等物种表现出浓厚兴趣,享受探索自然的亲子时光。“有奖问答”环节备受欢迎,大家运用现场参观中获得的科学知识挑战难题,不仅加深了对鼎湖山保护区的认识,还增强了保护生物多样性的意识和责任感。

5月16日下午,徐晓霞率出席启动仪式的部分代表,一行20余人到鼎湖山保护区调研生物多样性保护情况。暴雨过后,徐晓霞一行踏着湿滑的山路前往鼎湖山大样地,先后考察了垂直移位增温实验平台和碳通量塔,一线科研人员的工作场景。

图36 揭牌仪式

今年5月22日是第25个国际生物多样性日,主题为“万物共生 和美永续”,呼吁以人与自然和谐共生之道,创和美永续之路,进而推进全球生物多样性保护治理新进程。5月17-18日是第二十一届中国科学院公众科学日,主题为“以科学之问 启未来新程”,一线科技工作者与公众面对面交流,帮助大家了解我国科技创新发展成就,在广大青少年心中种下科学的“种子”。鼎湖山保护区通过举行专题报告、公民科学项目、书籍阅览、互动问答等形式多样的科普活动,提高公众对身边自然环境的关注,促进自然保护意识的提升。

华南植物园与肇庆市共建“鼎湖山生态文明示范区”工作座谈会在鼎湖山召开

6月13日,中国科学院华南植物园与肇庆市人民政府在鼎湖山召开共建“鼎湖山生态文明示范区”工作座谈会。出席的有华南植物园领导班子成员闫俊华、叶清、杨子银、严枫,以及肇庆市人民政府副市长严宏宇等(图37)。会议由华南植物园主任、党委书记闫俊华主持。

闫俊华首先介绍了华南植物园的发展概况。作为我国历史最悠久的植物学研究机构,华南植物园在科技创新、生态保护、科普教育、人才培养等方面成果丰硕。闫俊华指出,鼎湖山保护区作为我国首个自然保护区,拥有独特的森林生态系统和极高的科研价值;未来华南植物园将进一步在生态修复、生物多样性保护、科普旅游等领域予以发力,全力打造具国际影响力的鼎湖山生态文明示范区,为粤港澳大湾区绿色发展提供范例。闫俊华还特别感谢肇庆市对共建“鼎湖山生态文明示范区”工作所做的贡献及给予的支持。

严宏宇强调,肇庆作为粤港澳大湾区西部生态屏障,将深化与华南植物园的合作协同机制,系统推进鼎湖山生态资源向经济价值转化。他高度评价华南植物园的专业贡献,表示将全力支持“鼎湖山生态文明示范区”建设,促进区域经济社会与生态环境协调发展。会上,双方就森林防火、资源整合、产权界定、保护区共建等事宜进行了深入研讨并就相关事项达成共识。此次座谈进一步推进了双方的合作,为示范区建设奠定了坚实基础。

参加座谈会的还有肇庆市国资委、林业局、自然资源局、文广旅体局等相关部门负责人,以及华南植物园综合办公室、鼎湖山国家级自然保护区管理局等部门负责同志。

图37 座谈会现场

§ 保护区简讯

1. 2025年上半年,鼎湖山保护区科研考察共95批次,343人;参观鼎湖山自然教育中心共1198人;前来保护区开展野外教学实习的共4批次,221人。

2. 2025年1月15日,鼎湖山树木园党支部联合肇庆星湖文物管理所党支部携手开展主题为“学习《文物保护法》,全面了解鼎湖山文物”的联学共建活动暨主题党日。

3. 2025年1月22日,鼎湖山保护区管理局联合肇庆市自然资源局鼎湖分局、凤凰镇、桂城镇及坑口街道等相关部门,共同开展了一次深入细致的森林防火检查与节前慰问活动,以实际行动筑牢森林防火线。

4. 2025年2月13日,鼎湖山保护区应邀出席肇庆中学附属小学开学典礼。科教科科长彭丽芳应邀出席,并为在场师生1500余人开启2025年第一堂科学微讲座。

5. 2025年2月19日,肇庆新区中心小学自然教育特色项目推进会在鼎湖山保护区召开。肇庆新区中心小学校长梁少林,党支部书记、副校长陈志光,肇庆新区中心小学合作共建顾问、马克汉姆国际教育集团刘婉华校长,局长夏汉平、科教科科长彭丽芳等人参加会议。

6. 2025年2月26日,应广东省西江林场的邀请,鼎湖山树木园组织支部全体党员前往西江林场,双方联袂开展以“传承红色基因 保护绿水青山 共建绿美广东”为主题的主题党日暨联学共建活动。

7. 2025年3月14日,在鼎湖区纪委的支持下,鼎湖山保护区开展了一次主题为“践行绿色发展,共筑生态屏障”的植树活动。植树现场位于鼎湖山树木园特色植物专类园内的“清风林”区,参加活动人员包括部分员工和志愿者等10余人。

8. 2025年3月22日,鼎湖山保护区围绕今年森林日的主题“森林:食物的宝贵来源”设计了一场内容丰富的公益科普活动,吸引20组亲子家庭报名参与。

9. 2025年4月14-20日,第五届中国生物圈保护区网络(CBRN)野生动物监测示范保护地建设--关键技术与能力建设培训班在贵州梵净山国家级自然保护区举办。张泽坤助理工程师代表鼎湖山保护区参加了此次培训。

10. 2025年4月23日,鼎湖山发布2025年度志愿者招新通知。

11. 2025年5月7日,佛山美伦国际高中的学生们在鼎湖山湿润的森林里,开启了一场别开生面的生态研学活动。

12. 2025年4-5月,肇庆中学附属小学500余名二年级学生分批次走进鼎湖山保护区开展了4场次丰富多彩的自然生态教育主题研学活动,原始的自然环境和有趣的自然故事为他们带来了一场别开生面的自然探索之旅。

13. 2025年5月12日,中国日报国际版、香港版和新媒体客户端同时发布鼎湖山保护区生态保护、研学发展等情况的报道。

14. 2025年5月14日,鼎湖山保护区走进肇庆中学附属小学开展“生态知识科普进校园”活动,为师生带来等精彩纷呈的科普体验,共吸引1200名学生参与。

15. 2025年5月28日,由中国科学院广州分院主办的肇庆市高要区“双百行动”科技周活动启动仪式暨科学教师培训活动在高要区青少年宫举行,来自中国科学院广州分院、广东理工学院、高要区各学校科学老师等150余人参加,科教科科长彭丽芳、科普编辑何锦燕应邀参加活动并作报告。

16. 2025年5月29日,鼎湖山保护区公布2025届志愿者名单,21名志愿者入选。

17. 2025年6月23-27日,园内网公示2023-2024年度华南植物园“两优一先”荣誉称号名单,其中优秀共产党员有戴玉映。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

编辑:俞梦笑 张倩媚 陈智方 校审:刘菊秀 夏汉平