§ 研究进展

氮沉降平台研究成果入选2023年度氮循环十大科学进展

2024年8月17日,第五届氮素生物地球化学循环学术论坛在武汉召开,同时发布了2023年度“氮循环十大科学进展” ,郑棉海接受了颁奖。鼎湖山站研究成果“氮沉降减缓热带森林土壤碳排放的时间格局及机理”(完成人:郑棉海,莫江明,张炜)入选。本次是该评选活动的第二次开展,也是研究团队连续两次入选(“氮沉降促进热带森林捕获大气碳”的成果入选“2021年度氮循环十大科学进展”,完成人:鲁显楷,莫江明)。

2002年,研究团队在鼎湖山建立了长期氮沉降试验平台,选择代表不同演替阶段的马尾松针叶林、针阔叶混交林和季风常绿阔叶林分别设置了氮添加样方,探讨全球变化背景下热带森林对氮沉降的响应与适应,该平台是国内最早建立的模拟森林氮沉降试验平台之一,至今已有超过20年的实验处理时间。研究团队发现长期氮添加处理后,森林土壤呼吸呈现“无显著变化—显著降低—无显著变化”等不同阶段,进一步发现森林对短期氮沉降有一定的抵御能力,氮沉降持续作用会加剧土壤酸化,并减缓土壤呼吸和碳排放,而氮沉降末期植物和微生物群落重组,生态系统碳排放恢复稳定。研究成果发表在地球科学领域Nature Geoscience等学术期刊,并以Research Briefing的形式深度报道,也被《中国科学报》等媒体多次报道,同时以科普论文形式在《科普中国》发布(被选为“推荐头条”),研究成果也入选2022年度中国生态系统研究网络(CERN)“十篇青年优秀学术论文”。

图1 颁奖现场及证书

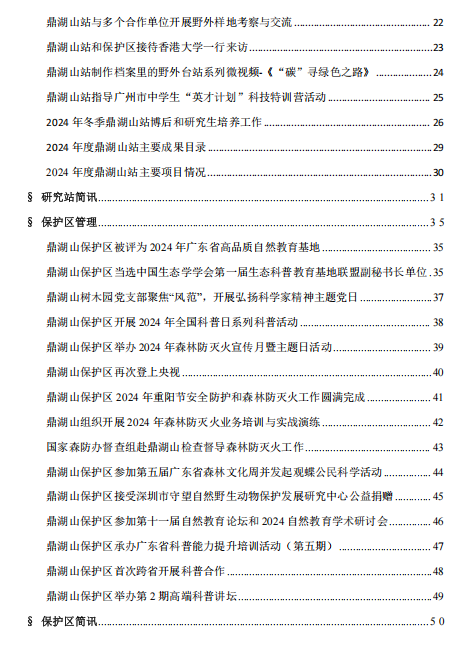

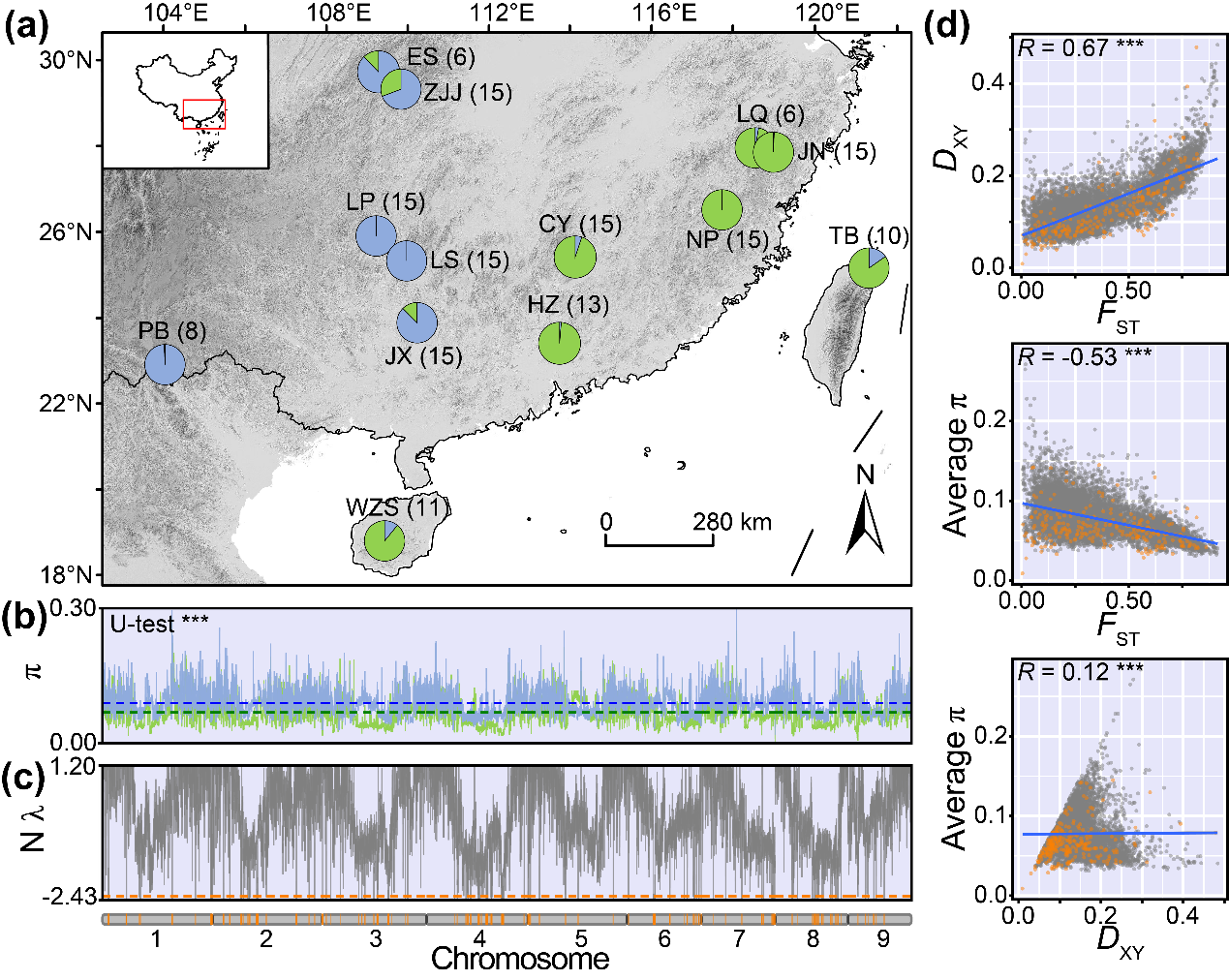

揭示壳斗科锥属物种间相似基因组变异模式形成的进化机制

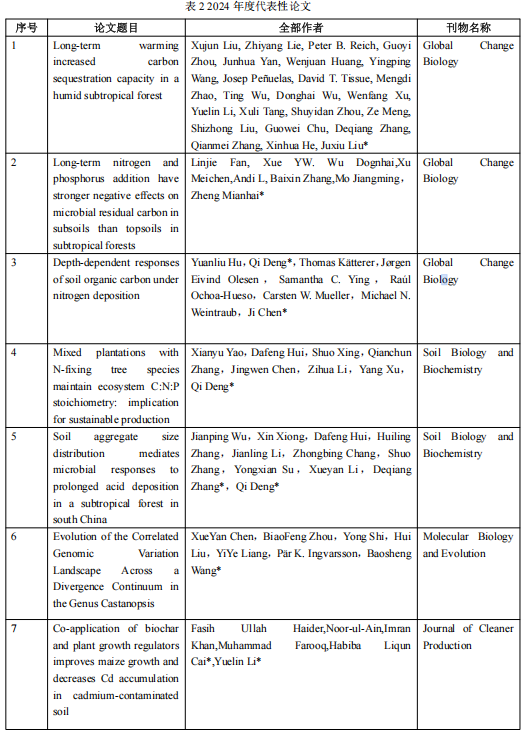

遗传变异的形成与维持机制是进化生物学研究的重要议题。但是不同进化机制对相似基因组变异景观形成的贡献,以及不同机制间复杂的互作模式尚不清楚,缺乏在长期进化尺度上对基因组变异景观的系统性研究。本研究首先组装了一个高质量的甜槠(Castanopsis eyrei)参考基因组,继而对我国亚热带常绿阔叶林中广泛分布的12个锥属物种进行群体水平的取样,通过基因组重测序获得了5千多万个单碱基核酸变异位点(SNP)。群体基因组学分析发现这些物种的基因组变异格局高度相似,并且遗传变异水平与重组率以及基因密度高度相关,说明长期的连锁选择和保守的基因组特征共同塑造了相似的基因组变异景观。本研究进一步通过追踪多个遗传参数间相关性随着物种分化时间增加的变化趋势,证实除背景选择以外反复的选择性清除也是导致基因组相似变异模式的重要驱动力。最后,通过对不同物种基因组上等位基因分布模式、遗传负荷积累程度,以及正选择信号的综合分析,揭示了种间渐渗特别是适应性渐渗对锥属物种基因组变异模式的影响。

相关研究成果以“Evolution of the correlated genomic variation landscape across a divergence continuum in the genus Castanopsis”为题,发表在进化生物学主流期刊Molecular Biology and Evolution。鼎湖山站已毕业博士生陈雪燕和助理研究员周标峰为该论文的共同第一作者,王宝生为通讯作者。本研究得到广东省基础与应用基础研究旗舰项目、广东省重点实验室项目和鼎湖山站开放课题资助。论文链接:https://doi.org/10.1093/molbev/msae191

图2 锥属物种基因组变异的驱动机制

在土壤微生物固氮机理取得新进展

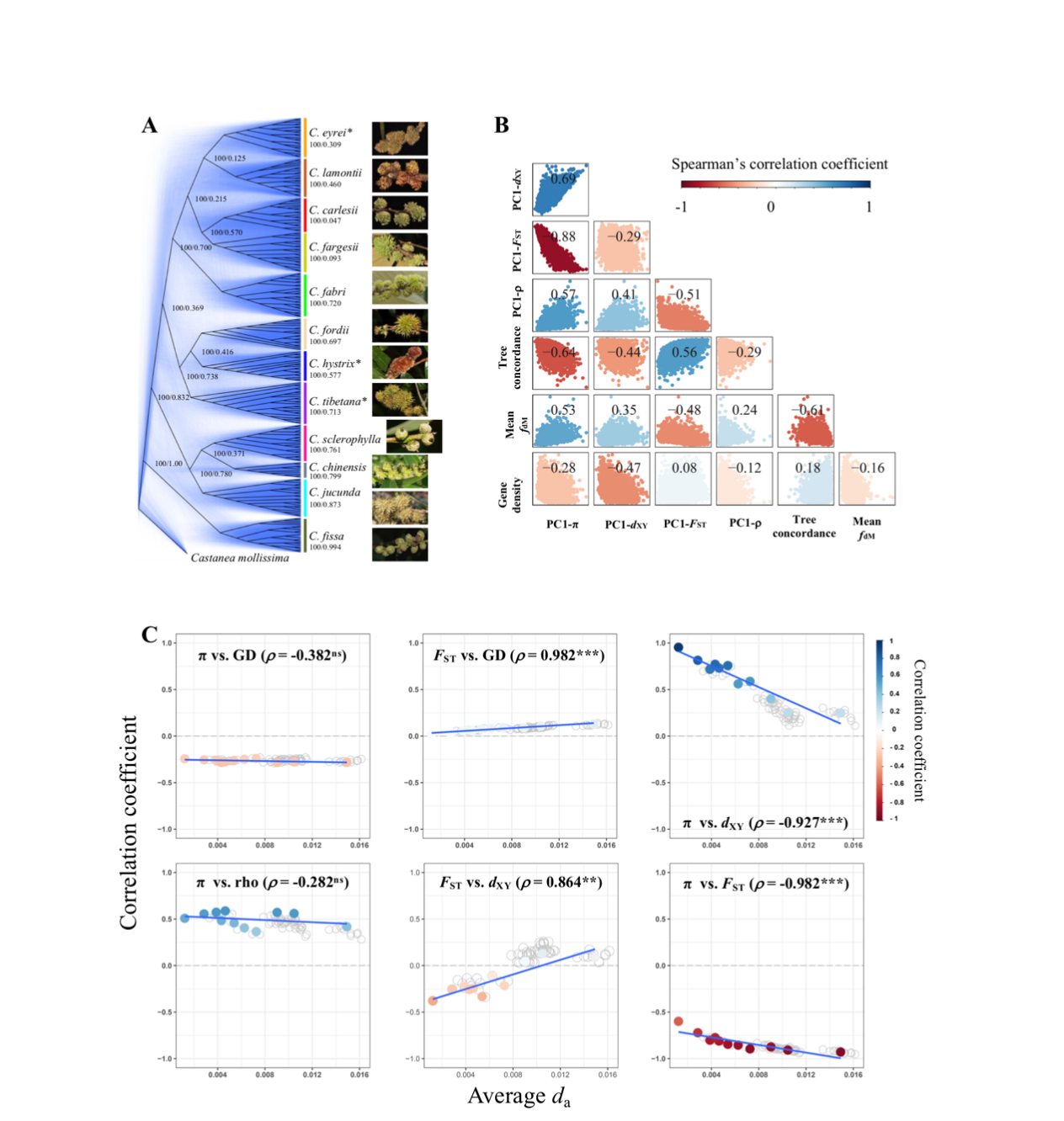

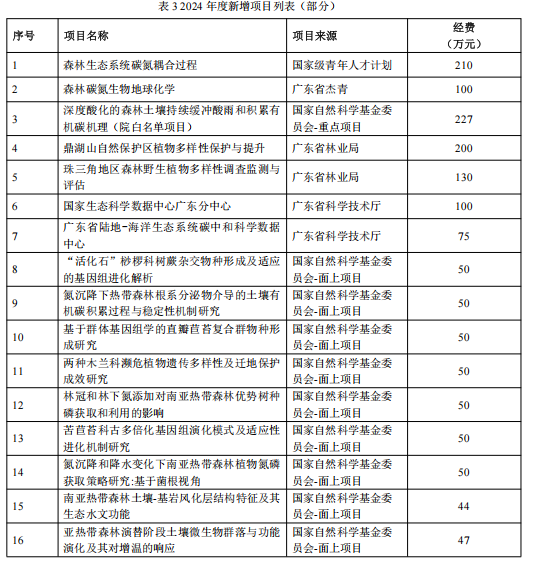

越来越多的研究发现氮输入对森林土壤微生物固氮的影响并不总是负面的,而富氮环境下微生物固氮的驱动机制仍然不清楚。探索不同来源的碳输入如何影响氮添加对土壤微生物固氮的影响将有助于理解土壤固氮的驱动机理。依托鼎湖山等多个森林氮添加试验平台,对比森林土壤固氮菌群落对短期低氮和长期高氮处理的响应(图3),发现不同氮处理方式降低了固氮速率,但仅有短期低氮处理降低了固氮菌群落丰度指数 (ACE和Chao1)。在OTU水平上,nifH基因序列在对照与短期低氮处理之间重叠率为67.1-74.4%,而对照与长期高氮处理之间重叠率仅为52.0-53.6%,这表明长期高氮处理使固氮菌群落组成发生了更大变化。进一步发现,短期低氮处理通过增加土壤NH4+从而抑制了固氮菌丰度、多样性和固氮率,长期高氮处理虽然也增加了土壤NH4+,但对固氮菌群落结构和功能没有产生负效应。这些结果表明,在长期高氮富集环境下,土壤固氮菌可以通过调整群落组成从而在一定程度上维持生物固氮。

为了进一步理解高氮富集环境下土壤维持固氮的驱动机制,研究团队采集了长期施加氮处理的土壤进行室内碳源添加模拟实验(图4),对比了植物和微生物源可利用碳对土壤微生物固氮的影响和机制。研究发现,植物源和微生物源碳的添加均显著提高了土壤固氮酶活性(13-28%),但微生物源碳的促进作用更强烈。长期施氮环境下,碳输入比氮输入对土壤微生物固氮速率的影响更大,而且土壤氮含量较高的豆科森林土壤固氮酶活性对碳添加的响应速度比非豆科森林更快。碳输入提供能量是驱动土壤微生物固氮的直接原因。同时该研究估算,当土壤中有机碳的输入(比如,通过地上植物或者土壤微生物)增加5%,土壤微生物的固氮量可能增加2.2-3.9 Tg N yr-1。

上述结果分别以“Soil diazotrophs sustain nitrogen fixation under high nitrogen enrichment via adjustment of community composition”和“Plant and microbial carbon are important drivers of free-living nitrogen fixation in tropical forest soils: A new discovery of carbon-driven nitrogen input”为题发表在美国微生物学会期刊mSystems和美国地球物理学会期刊Geophysical Research Letters。博士生许美晨为上述论文的第一/第二作者,郑棉海为两篇论文的通讯作者。以上研究得到广东省基础与应用基础研究基金,国家重点研发-青年科学家项目、中国科学院青年创新促进会项目等资助。论文链接:https://journals.asm.org/doi/10.1128/msystems.00547-24;https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2024GL111238

图3 短期低氮和长期高氮处理对森林土壤固氮菌群落的影响机制

图4 氮添加环境下碳源输入对森林土壤微生物固氮的驱动机制

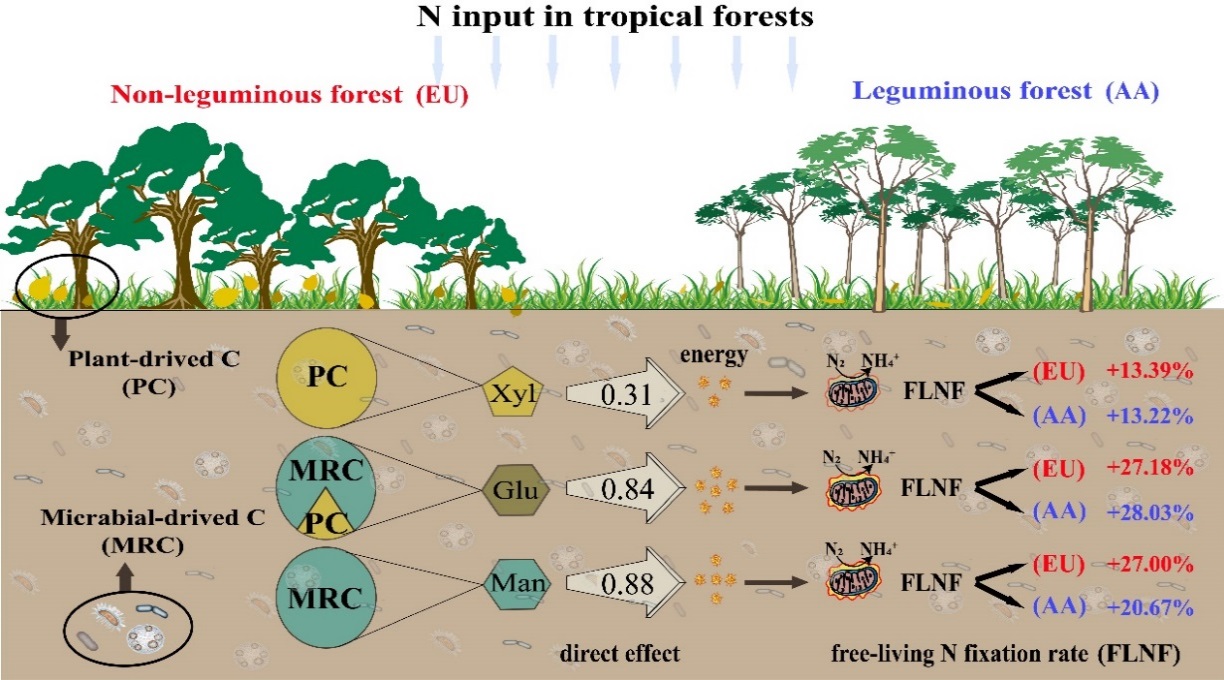

固氮植物改造桉树人工林研究方向取得新进展

混交林具有提高土壤质量、增加微生物群落等特征,并优化生态系统的碳氮磷化学计量比,促进森林的可持续发展。然而,在含有固氮植物的混交林中是否有相同的结果并未被证实。引入固氮树种与桉树混交具有与施氮相似的效应,可能破坏生态系统C:N:P的化学计量平衡。因此,通过分析施氮和引入固氮树种混交处理对桉树人工林土壤、微生物、酶、叶和根的C:N:P化学计量的影响,结果显示,除微生物生物量C:N比外,施氮导致生态系统C:N:P化学计量失衡。引入固氮植物混交降低土壤C:N比,提高C:P和N:P比,但未改变其他C:N:P化学计量特征(图5),且该结果得到两项数据整合的证实。该研究强调利用固氮植物改造桉树人工林,有助于维持其生态系统C:N:P化学计量,支持了桉树人工林可持续生产的理念。

相关成果以题为“Mixed plantations with N-fixing tree species maintain ecosystem C:N:P stoichiometry: implication for sustainable production”发表在Soil Biology and Biochemistry。姚贤宇为论文第一作者,邓琦为通讯作者。该研究得到国家自然科学基金、中国博士后科学基金和广东省林业科技创新等项目资助。文章链接:https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2024.109356

图5 施氮和混交固氮植物对桉树人工林生态系统碳氮磷化学计量比的影响差异

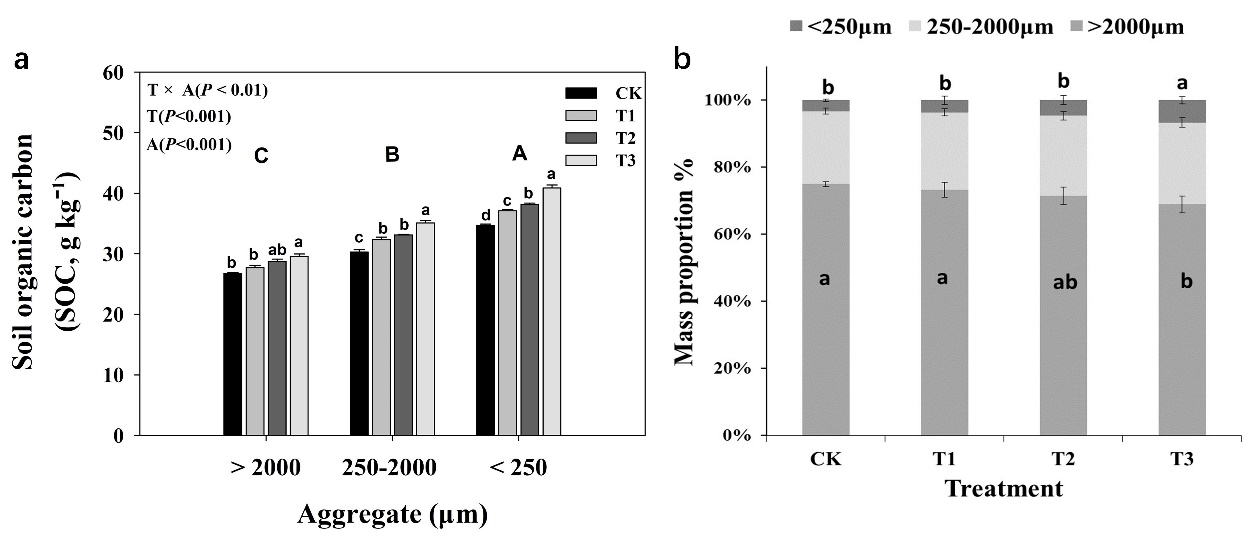

揭示长期酸雨背景下土壤团聚体介导微生物对有机碳累积及稳定影响机制

近二十年来,我国华南地区酸雨的持续影响,导致土壤酸化日益严重,改变森林土壤中微生物群落结构组成,最终对土壤碳储存产生影响。基于鼎湖山季风常绿阔叶林长期模拟酸沉降实验平台,发现长期酸雨处理显著抑制了土壤微生物活性,特别是降低了细菌和真菌的丰度,并导致碳分解相关的酶活性下降。相反,与磷和氮矿化相关的酶活性及其酶化学计量比值在长期酸雨影响下却显著增加。研究还发现,长期酸雨处理还导致了土壤团聚体粒径分布的明显变化,表现为大粒径团聚体向小粒径团聚体转化的趋势(图6)。然而,不同粒径土壤团聚体中微生物群落对酸雨处理的响应存在差异,酸雨处理对碳分解相关酶活性的抑制同样受土壤团聚体粒径大小和微生物群落分布的影响。该研究表明,长期酸雨处理下大粒径团聚体向小粒径团聚体的转化以及微生物活性的抑制,加上惰性组分碳分解相关的氧化酶活性在小粒径团聚体中的显著下降,可能会减缓森林土壤有机碳,特别是惰性组分有机碳的分解速率,从而提高了有机碳的稳定性并延缓了其在土壤中的滞留时间,促进了土壤有机碳的储存和累积。然而,这一过程也加剧了土壤养分的失衡,特别是磷的限制。

相关成果以“Soil aggregate size distribution mediates microbial responses to prolonged acid deposition in a subtropical forest in south China”为题发表在土壤学期刊Soil Biology and Biochemistry上。广东省科学院广州地理研究所吴建平副研究员(鼎湖山站博士毕业生)为该论文第一作者,张德强和邓琦为共同通讯作者,该研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金和广东省自然科学基金等项目的资助。论文链接:https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2024.109544。

图6 模拟酸雨处理下土壤有机碳含量(a)以及团聚体质量百分比的变化规律

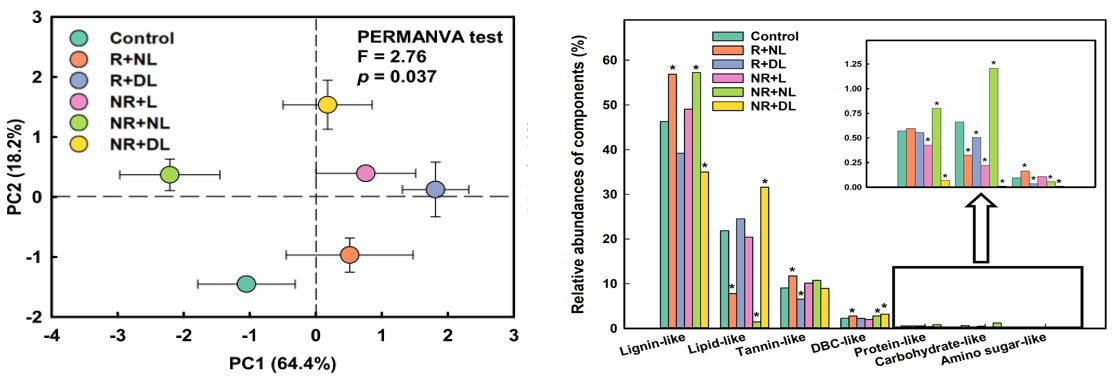

发现植物资源输入可快速改变热带森林土壤溶解性有机质组成

土壤溶解性有机质(DOM)是土壤有机质中最为活跃且能被生物可利用的组分,在土壤有机碳(SOC)积累及其稳定性中扮演着关键角色。植物资源输入改变将会影响到土壤有机质动态,但目前尚不清楚植物资源输入如何影响热带森林土壤DOM组成及其与SOC吸附的关系。依托在鼎湖山建立的植物资源输入改变试验研究平台,结合多种实验手段探讨了土壤DOM的数量、光学性质和分子水平特征等对植物资源输入改变的响应。研究表明,植物资源输入改变在短期内(处理8个月后)就能显著改变DOM的光学性质,其中影响最为显著的为腐殖质指数和三种指示不同有机质来源的荧光组分。在凋落物去除和植物资源输入整体去除的处理样方中,O/C比、等效双键数、芳香指数和富含羧酸的脂环分子化合物均显著增加,而可被生物利用(H/C比>1.5)的DOM组分的百分比显著下降。此外,与对照相比,木质素和单宁等顽固性组分的百分比在这两种处理中增加超过20%以上。本研究对深入探讨植物资源输入改变条件下土壤DOM动力学与有机碳吸附的关联机制具有重要意义。

相关结果以“Changes in plant resource inputs lead to rapid alterations in soil dissolved organic matter composition in an old-growth tropical forest”为题发表于Geoderma。鼎湖山站已出站博士后牛国祥(现为庐山植物园副研究员)为第一作者,鲁显楷为通讯作者。该研究得到国家自然科学基金和广东省重点领域研发计划项目资助。论文链接:https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2024.117047

图7植物资源输入对热带原始林森林土壤DOM光谱性质和不同功能组分相对丰度的影响

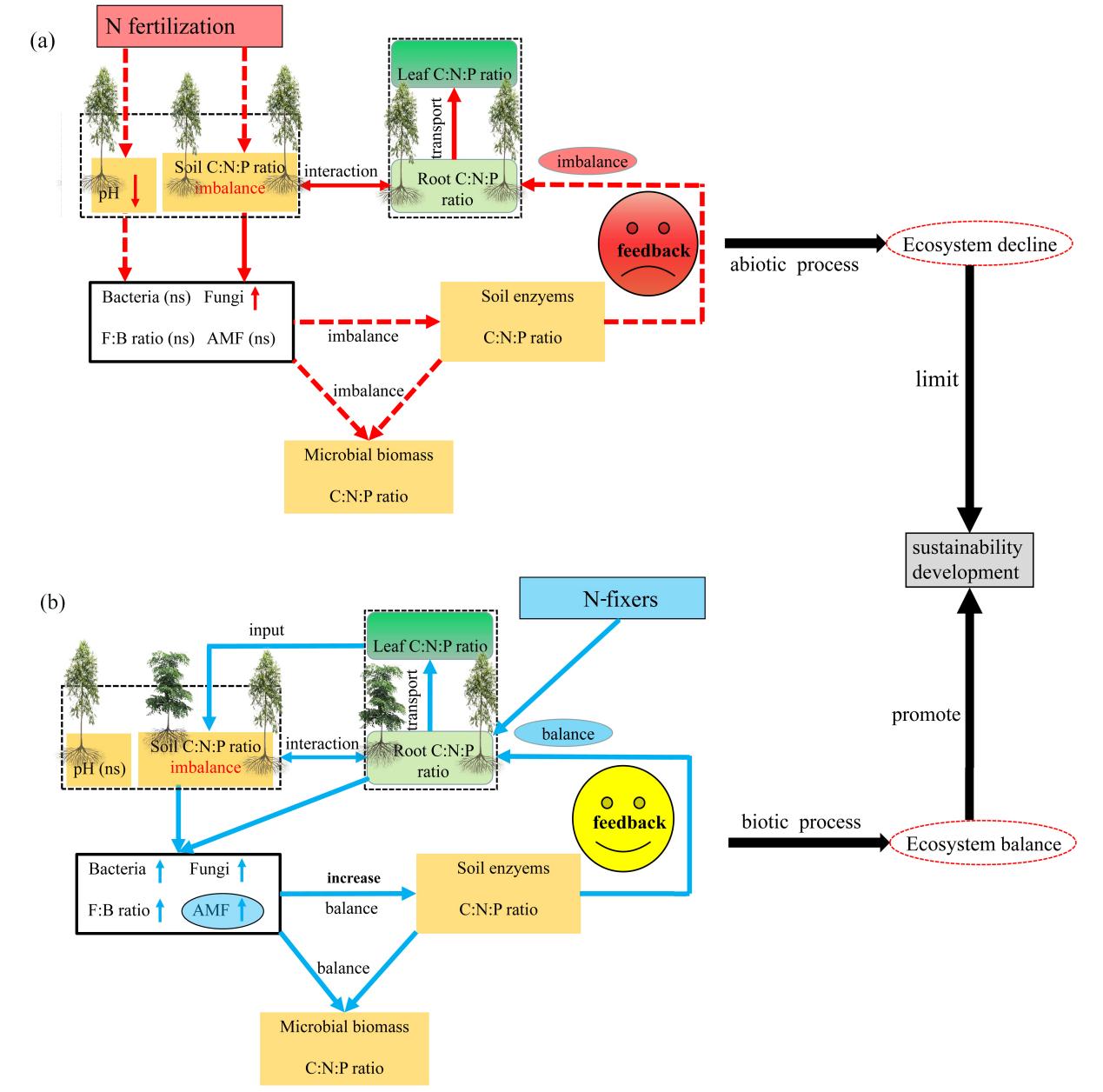

揭示土壤碳分解酶对氮添加响应的菌根调控机制

近几十年来,人类活动导致的大气氮沉降将极大的改变土壤有机碳储量,从而影响碳循环-气候反馈。土壤微生物通过分泌碳降解胞外酶获取养分并催化土壤碳的分解,因此其活性可能在很大程度上揭示了微生物介导的土壤碳动态。然而,目前土壤碳降解胞外酶活性(C-EEAs)对氮沉降的响应及其潜在机制尚不清楚。

基于此,通过全球尺度的整合分析,揭示了生态系统优势树种的菌根关联在预测氮沉降下C-EEAs和土壤碳储量中的重要作用(图8)。具体而言,在以外生菌根植物为主的生态系统中,氮添加显著刺激了纤维素酶活性,但抑制了木质素酶活性,从而导致土壤碳储量的显著增加。在以丛枝菌根植物为主的生态系统中,氮添加对C-EEAs和土壤碳储量的影响均不显著。此外,两类生态系统中,C-EEAs和土壤碳储量对氮添加响应的差异可能主要与外生菌根和丛枝菌根树种特定的氮获取策略有关。这些结果表明,在以外生菌根植物为主的生态系统中,氮沉降对土壤碳储量的刺激作用可能被低估。

上述成果以“Mycorrhizal association controls soil carbon-degrading enzyme activities and soil carbon dynamics under nitrogen addition: A systematic review”为题,在线发表在Science of the Total Environment。博士后胡苑柳为第一作者,邓琦为论文共同通讯作者。文章链接:https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.175008。

图8 氮沉降下土壤碳降解胞外酶和碳储量响应的菌根调控机制

在伯乐树谱系分化和基因组脆弱性研究中取得进展

当前,我们对于东亚亚热带森林孑遗物种过去的进化历史以及它们对未来气候变化的可适应性程度的了解仍然非常有限。伯乐树(Bretschneidera sinensis)是一种东亚特有的第三纪孑遗树种,同时也是国家重点保护的野生植物。该物种的野生种群通常较小而孤立,但分布相对较广,是研究东亚亚热带森林孑遗树种的理想对象。本研究在获得前人基因组测序和重测序数据的基础上,采用群体基因组学和景观基因组学方法,揭示了伯乐树的历史谱系分化和基因组脆弱性。结果显示,伯乐树群体可分为东部和西部2个基因组强烈分化的谱系,这可能与冰期气候波动导致的反复瓶颈有关。同时,还发现与生长和缺氧反应相关的基因可能在谱系分化过程中受到了正选择作用。对基因组脆弱性的评估发现,与位于物种分布核心区的种群相比,边缘种群的突变负荷和基因组偏移明显更高。这表明在预期未来气候变化的影响下,边缘种群尤其脆弱,面临着更高的局部灭绝风险。研究结果有助于增加对伯乐树等濒危孑遗物种的物种形成历史的了解,对于制定有效的保护策略以应对未来气候变化至关重要。

相关研究成果以“Lineage Differentiation and Genomic Vulnerability in a Relict Tree From Subtropical Forests”为题发表在进化生物学主要期刊Evolutionary Applications。鼎湖山站在读博士生朱显亮论文为第一作者,康明为通讯作者。本研究得到广东基础与应用基础研究旗舰项目的资助。论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eva.70033。

图9 伯乐树基因组多样性特征和谱系分化模式

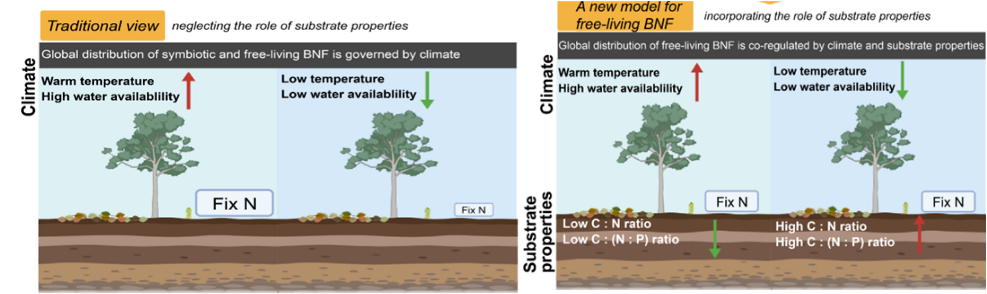

揭示气候和底物化学计量比调控自生固氮

与传统认识不同,近年大量区域尺度的研究发现,温暖湿润的低纬度地区并不一定表现出更高的自生固氮速率,并且相比气候因子而言,底物特性对自生固氮区域分布格局的影响可能更为显著。因此,自生固氮的空间分布格局及其影响因素有待进一步研究。

本研究以在中国东海岸不同位点采集的互花米草和芦苇凋落物为研究对象,结合野外实验和全球大数据分析,结果表明,互花米草和芦苇凋落物自生固氮速率的纬度格局并没有在温暖湿润的低纬度地区达到峰值。这种的现象也可以推广到土壤、叶片等其他自生固氮类型的全球分布格局。导致这种现象的原因是由于在区域和全球尺度上,自生固氮的空间分布格局受到气候因子和底物化学计量比的共同调控。为此,我们提出了一个新的理论框架来解释这种现象(图10)。在温暖湿润的地区,尽管适宜的气候有助于自生固氮,但较低的底物C:N和C:(N:P)比会限制其活性,使自生固氮速率低于传统观点的预期值;相反,在气温和水分相对较低的地区,虽然气候条件不利于自生固氮,但较高的底物C:N和C:(N:P)比能在一定程度上促进微生物固氮活性,使自生固氮速率高于传统观点的预期值。上述结果从区域和全球尺度进一步验证了前期发现的底物化学计量比调控氮饱和成熟林自生固氮速率(Zheng et al. 2018, Ecology; https://doi.org/10.1002/ecy.2416)以及驱动森林演替过程的固氮速率变化(Zheng et al. 2020, Ecology Letters; https://doi.org/10.1111/ele.13437)。

该研究成果以“Climate and substrate stoichiometry co-regulate free-living nitrogen fixation at regional and global scales”为题发表于Earths Future。郑棉海为论文共同通讯作者。论文链接:https://doi.org/10.1029/2024EF005093。

图10 气候和底物化学计量比对自生固氮空间分布的共同调控作用的理论框架

揭示地带性森林相对于人工林具有更为优越的水源涵养功能

森林水源涵养功能是森林生态系统服务功能的重要方面,当前,全球尺度上人工林种植面积的扩张引发了其相对于天然林的水源涵养功能弱化的担忧。

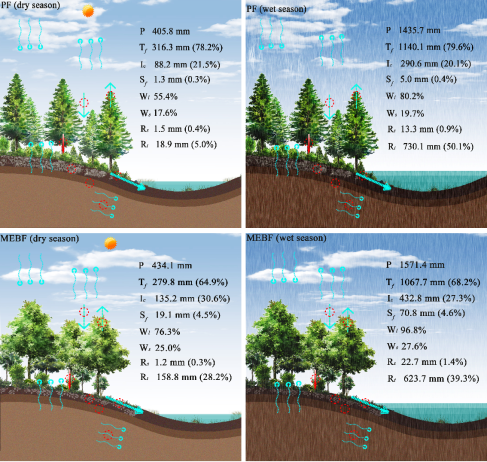

华南农业大学刘效东(鼎湖山站毕业博士生)团队与鼎湖山站在森林水文学监测研究以及研究生培养方面一直保持长期合作关系。依托鼎湖山站地带性森林植被和典型人工林(即季风常绿阔叶和马尾松林)2009-2012年多过程(大气降水、穿透水、树干茎流、土壤水分、凋落物水分、地表及总径流)的同步水文学观测,揭示了季风常绿阔叶林和马尾松人工林关键水文过程的时空动态及其差异,阐明了季风常绿阔叶林作为南亚热带地区顶极植被类型水源涵养功能的优越性(包括降水调控能力、降水蓄持能力和径流调配能力),充分印证了“青山常在、绿水长流”的经典思想及“绿水青山就是金山银山”的发展理念。研究结果为我国南亚热带地区森林植被保护、恢复及水资源管控提供重要支撑。该论文第一作者为硕士生易彩丽(导师:刘效东、张倩媚),并由此获得了2024年度研究生“国家奖学金”和华南农业大学一等奖学金。

相关研究结果以Regional climax forest has a better water conservation function than pine plantation: A comparative study in humid subtropical China”为题发表在土壤科学、水资源和地球科学综合领域Top期刊Catena。该研究得到了双方合作申请的广东省普通高校省级重大科研项目等的资助,论文链接:https://doi.org/10.1016/j.catena.2024.107935。

图11 两种典型森林类型的关键水文过程比较

§ 合作交流

森林生态系统国家野外站观测技术规范宣贯会在鼎湖山站召开

2024年11月19-21日,由科技部基础研究与科研条件司和国家科技基础条件平台中心主办、国家生态科学数据中心和鼎湖山站承办的森林生态系统国家野外站观测技术规范宣贯会在广东省肇庆市鼎湖山站召开。中国科学院于贵瑞院士、科技部国家科技基础条件平台中心王瑞丹副主任和徐波主管、国家生态科学数据中心何洪林主任、中国科学院华南植物园任海主任及闫俊华和叶清副主任、来自全国26个森林生态系统国家野外站站长及副站长等近100名代表参加了会议。

本次宣贯会旨在规范国家野外站长期观测,促进数据汇聚与应用,为更好开展联网观测研究和提升保障能力奠定基础。会议期间,任海主任、王瑞丹副主任分别代表承办单位、国家野外站主管部门作了重要发言,于贵瑞院士代表国家野外站观测技术规范编写专家组作了重要讲话。随后何洪林主任首先介绍了宣贯要求及总则,站长刘菊秀介绍了“热带亚热带森林生态系统长期观测与研究”。接着由来自数据中心、大气分中心、生物分中心、鼎湖山站的10位相关专家对森林生态系统国家野外站观测技术规范进行了授课。宣贯结束后,由徐波主管主持讨论环节,与会代表结合各自野外站的实际,就如何更好地实施技术规范进行热烈讨论,徐波主管和国家生态科学数据中心何洪林主任对代表的问题和建议进行了释疑和回应。讨论会最后,王瑞丹副主任就国家对野外站的要求、国家野外站的职能和定位、以及本次宣贯会重要性和国家野外站未来的发展前景作了总结发言。会后,参会代表实地参观了鼎湖山站的观测场地、设施以及展览室和多媒体中心,并结合技术规范进行了充分的交流和讨论。

本次会议作为国家野外站观测技术规范宣贯的首次会议,规范内容的宣贯将有效推动各野外站长期观测工作的标准化实施,提高观测数据的质量与一致性;加强各站点的数据汇交过程,提升数据应用的广度与深度,为国家发展和科研提供更高效的数据支持。本次宣贯会的召开意义深远,不仅推动了森林生态系统国家野外站观测工作的规范化与标准化,还为森林生态系统观测数据的科学汇聚、管理和共享提供了重要技术支持。各森林国家站将以此次会议为契机,持续加强技术规范的实施力度,提升数据的质量和管理水平,深入开展生态系统长期联网观测,为实现“双碳”目标、保护生物多样性以及构建生态文明提供更坚实的科技支撑。

图12 参会人员合影

广东省野外科学观测研究站联盟2024年会暨第四次省站建设专题会在鼎湖山站召开

2024年12月6-7日,在广东省科技厅实验室与平台基地处指导下,由广东省野外科学观测研究站联盟主办、鼎湖山站和粤港澳大湾区城市群生态系统观测研究站(以下简称城市群站)承办的广东省野外科学观测研究站联盟2024年会暨第四次广东省野外科学观测研究站建设专题会在广东省肇庆市鼎湖山站召开。广东省科技厅实验室与平台基地处黄江康处长、彭丹调研员、姜源工程师,广东省科技基础条件平台中心陈树敏副研究员、中山大学科学研究院基地处副处长王志斌、广东省科学院广州地理研究所所长周霞、中国科学院华南植物园科外处副处长房迈莼、鼎湖山国家级自然保护区局长夏汉平、广东省野外科学观测研究站联盟理事长范绍佳教授、来自各成员单位的副理事长、理事、正副秘书长、秘书及来自广东省野外科学观测研究站联盟的30多个野外站的站长、副站长、科研或监测人员等80多名代表参加了会议。

本次会议旨在加强在粤野外站之间的交流合作,促进共同发展,为更好开展广东省野外站联网观测研究和提升保障能力奠定基础。12月6日晚,召开了野外站联盟第二次理事会,会议由理事长范绍佳主持并通报了第一次理事会以来主要工作和未来的工作方案,理事会成员和代表进行了充分的研讨。12月7日,召开联盟2024年会暨野外站建设专题会。第一阶段广东省野外科学观测研究站建设专题会暨联盟年会由彭丹调研员主持,黄江康处长、王志斌副处长、夏汉平局长和周霞所长分别代表省野外站主管部门、主办单位和承办单位分别致辞,黄江康处长、彭丹调研员为通过建设验收的7个省野外站举行了授牌仪式。授牌仪式后,黄江康处长做了“关于我省野外科学观测研究站建设的几点想法”报告,明确了进一步做好广东省野外站建设的方向;范绍佳理事长做了广东省野外站联盟2024年度工作报告,与会领导和专家对联盟本年度的工作给予了肯定。会议第二阶段广东省野外站建设专题报告会由范绍佳理事长主持,鼎湖山站站长刘菊秀、城市群站站长杨龙、海南南沙珊瑚礁生态系统国家站高级工程师上官茂森、广东梅州水土流失机理与防控系统野外站站长袁再健分别介绍了野外站的建站历史与未来发展,并就如何建设野外站进行了经验交流与分享。会后,参会代表实地参观了鼎湖山站的观测场地、设施以及展览室和多媒体展厅,并结合省野外站联盟未来的合作与交流机制进行了充分的交流和讨论。本次会议的成功召开为广东省野外科学观测站联盟的持续发展奠定了坚实基础,为推动省内野外站建设和联网协作提供了重要方向。未来,联盟将继续加强交流与合作,共同应对生态系统观测与研究的挑战。

图13 广东省野外站授牌合影

图14 会议合影

鼎湖山站参加CERN第26次工作会议

2024年8月28-30日,鼎湖山站站长刘菊秀、副站长褚国伟、原副站长张德强、站信息系统负责人张倩媚、青年科研人员武东海、列志旸等参加了在成都举办的中国生态系统研究网络第26次工作会议。会议主要内容包括CERN 2019-2023年度工作报告、CERN特邀报告、中国科学院野外站重点科技基础设施建设交流、颁发CERN科技贡献奖、CERN青年优秀学术论文奖、CERN学术交流与工作交流。刘菊秀在CERN森林站分组讨论中提出前沿性科学问题、加强基础设施建设等对森林生态系统专题规划编写的建议,并在分组汇报中介绍了过去五年鼎湖山站所取得的观测和科研业绩以及未来工作的重点。鼎湖山站在多年的CERN工作中取得突出表现,闫俊华获得2024年CERN科技贡献奖(第六届),是我站第三位获此殊荣。列志旸、郑棉海分别获得2021和2022年CERN青年优秀学术论文奖,举办至今,我站已有7人次获奖。此外,CERN为原鼎湖山站站长周国逸(站长任期:1998-2019年,现为南京信息工程大学教授)颁发了“为CERN发展做出了重要贡献”纪念牌。8月29-30日,张德强、张倩媚、褚国伟等赴茂县站考察森林生态系统长期观测样地和监测研究设施。

本次会议还启动了《中国生态系统研究网络发展战略规划(2025~2035年)》编制工作,并组织各专题研讨。其中闫俊华是CERN规划工作组成员之一,刘菊秀参加森林生态系统专题,武东海参加数据模拟及碳汇监测平台专题编写组。

通过本次工作会议,鼎湖山站对CERN站的工作定位和未来发展重点有了更深刻的认识和目标,有助于鼎湖山站人员未来在长期观测、基础设施建设与前沿科学问题研究的提升,促进台站发展,同时促进不同台站之间的交流,更好服务于CERN发展的战略目标。

图15 部分与会人员代表与考察茂县站人员合影

澳门海岸带生态环境国家野外科学观测研究站一行来站开展工作交流

2024年7月29日,澳门科技大学校长李行伟、澳门海岸带生态环境国家野外科学观测研究站(以下简称澳门野外站)马义兵等一行10人来鼎湖山站就野外站建设以及未来合作开展研究工作等事宜调研交流。站长刘菊秀、副站长褚国伟等相关人员参加了交流。

刘菊秀首先从台站历史发展、台站运维的“观测-研究-示范-服务”八字方针等方面对台站总体情况进行了介绍。随后,马义兵也介绍了澳门野外站从建站至今在科研、监测等方面的情况。随后双方进行座谈交流,分别提出未来可能合作方向,双方一致表示未来在生态监测、数据共享及人才培养方面加强沟通交流,实现合作共赢。

座谈交流完成后,澳门野外站一行先后考察了鼎湖山站的野外实验样地,听取站长刘菊秀介绍了森林集水区、酸沉降、垂直移位增温等野外监测平台建设、野外样地维护及取得的科研成果等进展。李校长和马站长等对我站的建设、运维及取得的成果予以高度肯定,同时也邀请鼎湖山站人员前往澳门野外站交流,加强合作,立足国家的战略需求,服务于国家生态文明建设。

图16 与会人员合影

鼎湖山站人员参加ECO-LAB与第十三届中国生态学家俱乐部学术论坛

2024年10月11-14日,鼎湖山站闫俊华、张德强、邓琦、鲁显楷、武东海、张炜、郑棉海、徐文芳,以及博士后王森浩、丁梦凯、胡苑柳和博士生朱轶人、胡明慧等参加了在西安举办的ECO-LAB与第十三届中国生态学家俱乐部学术论坛。在会议期间,邓琦作了题为《菌根真菌类型调控土壤有机碳对氮添加的响应》的报告;鲁显楷作了题为《高氮沉降背景下南亚热带森林土壤碳氮重要过程与微生物碳利用效率》的报告,周国逸(鼎湖山站原站长)作了题为《植被变化的气候效应一水资源、碳汇与地表气温》的报告。他们的报告引起了参会学者的热烈关注,为国内外生态学界的学术交流注入了新的活力。此外,胡苑柳作为青年代表发言并作题为《Mycorrhizal fungi alleviate acidification-induced phosphorus limitation》的学术海报;胡明慧和朱轶人分别作题为《Changes in soil microbial metabolic limitations after half-century forest restoration in degraded tropical lands》和《Plants and microorganisms both contribute to soil organic matter formation through mineral interactions》的学术海报,并与与会专家学者进行了深入的交流和讨论。这次会议为参会者提供了一个交流和学习的平台,探讨了生态学领域的最新发展和挑战,为鼎湖山站人员在后续科学研究提供了新的思路和方法,有效助力未来的科研工作。

图17 参会与报告人员风采

澳大利亚著名植物生理学家David Tissue教授来访

2024年11月7-8日,褚国伟、周曙仡聃等陪同澳大利亚悉尼大学杰出教授David Tissue和讲师Sandra Diamondtissue,前往韶关市乳源瑶族自治县天井山林场,考察鼎湖山站华南森林碳汇监测子平台和南亚热带森林关键带综合观测研究平台选址情况。David Tissue教授听取两个平台建设计划及考察现场环境后,对两平台的建设规模、仪器配置及科研作用表示了肯定,将在平台建成后合作开展科研工作。

David Tissue 是国际著名植物生理生态学家,澳大利亚西悉尼大学杰出教授,澳大利亚西悉尼大学霍克斯伯里环境研究所控雨实验平台的执行主任和首席科学家,澳大利亚国家蔬菜保护种植中心项目首席科学家,澳大利亚园艺创新资助的智能温室项目首席科学家,澳大利亚保护农作物资助的教育新兴领导者和未来食品项目计划2的联合研究项目首席科学家。他1989年在加州大学洛杉矶分校(UCLA)获得博士学位;在1996-2007年期间担任美国德克萨斯理工大学助理教授、副教授和正教授;2007年入职澳大利亚西悉尼大学。目前共发表超过290篇研究论文(被引用超过23630次;High-index=82)。David Tissue教授一直致力于研究环境因素(CO2、水、温度等)对植物、土壤和生态系统碳水通量的影响,特别关注植物光合、呼吸和水分关系。他的研究不仅开创了我们对植物和生态系统响应气候变化的理解,也促进了对生态系统生产力、物种组成和丰富度及碳水通量等生态系统过程量化的进展。他的研究团队是世界上为数不多将生物(昼夜节律)时钟和生态记忆的作用纳入气候模型中,为模型中植物生理过程的构建提供了重要科学依据。

图18 韶关天井山考察现场

鼎湖山站人员参加第23届中国生态学大会

2024年10月25-27日,由中国生态学学会主办,中国科学院沈阳应用生态研究所承办的第二十三届中国生态学大会在沈阳成功举办。大会围绕“生态科学新使命:推进人与自然和谐共生的中国式现代化”的主题展开热烈讨论。鼎湖山站闫俊华、鲁显楷、武东海、李跃林、江军等以及博士后、研究生共10人参加了大会。闫俊华组织并主持“全球变化下森林生态系统:响应、适应与恢复&生态系统恢复的碳汇效应”分会场,鲁显楷和武东海分别在此会场作“长期氮沉降对南亚热带森林碳氮循环重要过程的影响”和“基于数据同化-机器学习的中国森林土壤碳循环模型优化及模拟预测”的报告,李跃林在“生态系统碳、氮、水通量的联网观测与集成研究”分会场作“南亚热带森林生态干旱压力下的水分利用效率和碳动态”的报告。博士生杨萌萌在研究生论坛作“野火及火后管理方式对森林生态系统土壤微生物群落的影响”口头报告;博士生吴国朋作“根际效应对土壤有机碳来源的影响随林龄呈现显著差异”的墙报展示。

图19 与会人员风采

鼎湖山站与多个合作单位开展野外样地考察与交流

2024年8月24-25日,在武东海研究员的邀请下,北京大学深圳研究生院城市规划与设计学院朱再春研究员、南方科技大学环境科学与工程学院曾振中教授、中国气象科学研究院黄萌田副研究员以及与他们同行的老师、博士后、博士、硕士等共10余人前往鼎湖山站进行了为期两天的野外样地考察和交流。

随行人员首先到鼎湖山站的季风常绿阔叶林永久样地进行了实地调研与交流,博士后李旭向大家介绍了季风常绿阔叶林的野外实验设置、群落结构、物种组成等情况。随后,前往五棵松样地参观了通量塔和垂直移位增温平台,双方就无人机野外作业、通量观测、以及数据分析等也进行了深入的交流与探讨。本次考察活动不仅促进了学术交流,也为未来与各科研单位深入的合作奠定了坚实的基础。

图20 多家单位人员到鼎湖山站交流考察合影

鼎湖山站和保护区接待香港大学一行来访

2024年9月15日,香港大学建筑学院教授何深静、环境及生态局首度助理秘书长吴家进、乡郊保育办公室总监邓文彬教授、渔农自然护理署高级自然护理区主任陈思敏、沙罗洞保育专家小组召集人林健枝教授等一行30人到鼎湖山站和鼎湖山保护区就野外站建设、自然生态保育、文化旅游经验以及未来合作开展研究工作等事宜调研交流。华南植物园科外处处长王俊、鼎湖山保护区局长夏汉平、鼎湖山站副站长褚国伟等人员参加了交流。

林健枝教授首先介绍了沙罗洞保育地的情况,夏汉平介绍了鼎湖山保护区情况,褚国伟就“观测-研究-示范-服务”八字方针介绍了鼎湖山站总体情况。随后大家就建设生态环境监测站的相关问题,以及开发文化旅游服务市民休憩需要与生物多样性保育重要性之间的权衡关系问题,进行了座谈交流,并表示未来在生态监测、自然教育、生态旅游与科普示范等方面加强沟通合作。

随后,香港大学一行考察了鼎湖山站野外实验样地,现场交流集水区、控制实验等平台设施建设、维护、数据采集的经验,还参观了鼎湖山生态旅游与保育基地。

图21 香港大学来访一行合影

鼎湖山站制作档案里的野外台站系列微视频-《“碳”寻绿色之路》

为庆祝中华人民共和国成立、中国科学院建院75周年,中国科学院档案馆联合中国科学院院属单位精心策划推出“档案里的野外台站”档案系列微视频,共12集。系列微视频通过挖掘中国科学院国家级野外台站档案资源,讲述台站建设历程和取得的科学成就,弘扬科学家精神。鼎湖山站制作的《碳“寻”绿色之路》首期播出,该视频以“碳专项”档案中的一张照片为起点,通过声像档案的展示、档案人员和“碳专项”亲历工作人员的讲述,介绍了鼎湖山站科研服务支撑国家环境外交谈判与政策制定,展示了鼎湖山站科研工作者不畏艰难、无私奉献的科学精神。

该微视频在中国科学院档案馆系列视频中首个播放,播放量在12个台站中排第1;同步在“学习强国”展播以及多个微信公众号发布,获得系列好评,扩大了公众对野外站及相关科研成果的认知。视频链接:百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1xPwbE3U1uyXvZDn-YdgjeQ?pwd=16m6 提取码:16m6

图22 《“碳”寻绿色之路》

鼎湖山站指导广州市中学生“英才计划”科技特训营活动

2024年1月和7月,在站长刘菊秀、列志旸、苑俊风和肖美娟的指导下,广州市中学生“英才计划”科技特训营4名高中生在鼎湖山站实验样地和实验室进行了为期17天的理论学习和科学探究活动。

营员们以华南地区常见树种降香黄檀和醉香含笑为研究对象,利用鼎湖山站在华南植物园内的氮水交互作用长期控制实验平台,通过评价氮沉降增加和降水格局改变及其交互处理对华南常见树种的绝对增长量、比叶重和饱和光合速率的影响。营员们在实践中,深刻理解研究森林生态学和其他交叉学科时需要还原论与整体论的结合,把握好部分与整体之间的对立统一关系。其次,营员们将“团结就是力量”贯彻落实到研究的各方面、全过程,合理分工,恰当地分配时间,加强了团队协作意识和增强了通过协同合作解决问题的能力。最后,通过“提出问题-凝练方案-实验操作-数据分析-展示汇报”全过程的科学实践,营员们真切体会到科研工作的有趣和不易之处。总的来说,该特训营拓宽了营员们在生态学方面的知识广度和深度,提高了科学思维和科学学习能力,加强了团队意识,更加深刻地认识到科研工作的艰辛。

广州市中学生“英才计划”科技特训营项目,是广州市致力于推进高校、科研机构共享共建创新实验室及专家团队,合作开展青少年创新拔尖人才培养的品牌项目。通过选拔对科学研究有兴趣的优秀中学生走进科研院所参加学术研讨和科研实践,有利于促进中学生激发科学兴趣,提高创新能力,树立科学志向,为广州市乃至国家的科技创新人才培养不断增强后备力量。华南植物园于2023年首次举办广州市中学生“英才计划”特训营,本次是鼎湖山站首次开展特训营营员培训活动。

图23 特训营营员进行野外和室内实验和结营汇报比赛

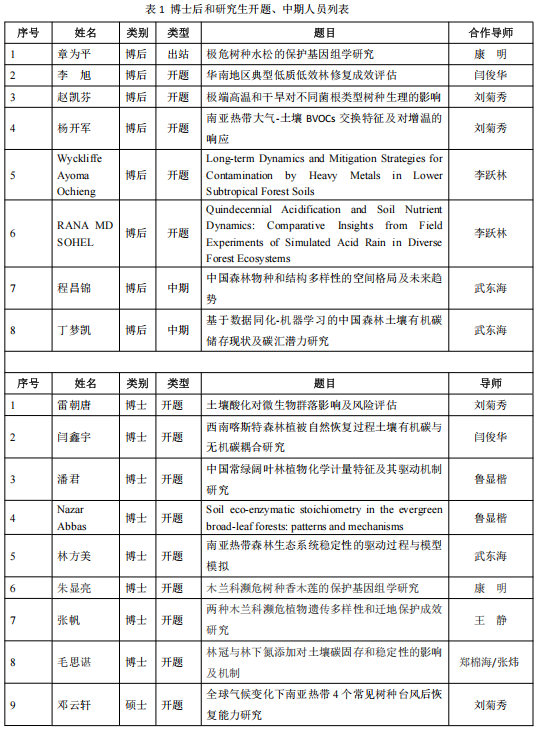

2024年冬季鼎湖山站博后和研究生培养工作

2024年12月,鼎湖山站进行了多场博后和研究生开题报告与中期考核,共有1名博士后出站,3名博士后开题,2名博士后中期;5名博士生开题,10名硕士生开题,1名博士生中期,7名硕士生中期。其中,博士后刘旭军于2023年12月至2024年11月前往美国密西根大学(安娜堡分校)进行学术访问,期间(2024年5月-7月)前往明尼苏达大学进行野外工作学习和交流。

2024年站内人员共发表SCI论文79篇,因子总和达465,影响因子大于10的7篇,影响因子5-10的39篇;CSCD 3篇,编著/专著1部,授权专利5项。站外人员以鼎湖山为研究基地发表论文17篇,其中SCI论文10篇。

2024年度鼎湖山站主要项目情况

2024年鼎湖山站经费来源新增43项1974万元,结题34项2666万元,在研87项1.59亿元。新增部分项目见表3。

1. 2024年7月3-4日,俞梦笑参加在鹤山举行的2024年度广州分院系统信息宣传培训暨年中工作会议。

2. 2024年7月8日,俞梦笑参加在华南植物园举办的2023年广州分院系统单位“与档同行”培训交流会。

3. 2024年7月9日,刘菊秀、褚国伟、李跃林、俞梦笑参加碳汇监测子平台技术方案汇报及研讨会(线上)。

4. 2024年7月14日,刘菊秀、褚国伟、俞梦笑参加碳汇监测总项目初步设计和概算报告及施工图设计招标方式会议(线上)。

5. 2024年7月18日,张德强在北京参加生态站监测数据产品生产系统培训交流会,服务于其承担的国家重点研发计划项目中台站示范应用部分任务。

6. 2024年7月24日,为了加强台站人员对各类安全制度、台站数据、资源等方面的认知,召开安全及规章制度、数据管理宣贯培训组会,鼎湖山站全体师生参与。

7. 2024年7月31日,俞梦笑参加在香港科技大学(广州)举行的2024年度广东省科学数据中心建设工作推进会,推动国家生态科学数据中心广东分中心的建设。

8. 2024年8月4-9日,博士后刘旭军参加了在美国加州长滩(Long Beach)举办的第109届美国生态学会年会(Ecological Society of America Annual Meeting)。

9. 2024年8月15日,徐文芳赴梅州参加中国地理学会自然地理学专业委员会2024年学术年会,为专题“陆地生态系统碳循环”的召集人。

10. 2024年8月17日,郑棉海参加第五届氮素生物地球化学循环学术论坛。

11. 2024年8月23日-10月25日,与设计公司签订综合观测井设计合同,并完成综合观测井建设工程造价限价审核及工程量清单编制。

12. 2024年8月27日,闫俊华承担的国家重点研发计划项目中期检查在北京开展,经项目汇报、专家质询,顺利通过中期检查。

13. 2024年9月-12月,从野外站“观测-研究-示范-服务”的八字方针出发,鼎湖山站全体人员协力完成鼎湖山站宣传片的制作,服务于台站日常对外交流与宣传。

14. 2024年9月16日,美国斯坦福大学(Stanford University)John P. A. Ioannidis教授团队发布全球前2%顶尖科学家榜单(World's Top 2% Scientists),莫江明、鲁显楷和邓琦入选“年度科学影响力榜单”。

15. 2024年9月18-21日,张倩媚、张德强赴成都参加第九届中国科学数据大会。

16. 2024年9月24日,王应平受北京大学袁文平教授邀请参加北大城环讲座,并作题为“The coupling of energy, water and carbon cycle from leaf to global scale”报告。

17. 2024年9月26日,徐文芳在北京“全球变化生态学前沿论坛”做“极端热浪和干旱事件对植被生长的影响”的报告。

18. 2024年9月27-29日,张倩媚和俞梦笑参加了在海南琼海召开的广东省野外站科学观测研究站联盟第四次常务理事会。

19. 2024年9月28日,褚国伟参加碳汇监测总项目观测塔选址论证会议并做子平台观测塔选址建设方案汇报。经专家组质询和讨论,一致同意通过子平台选址方案。

20. 2024年10月23-25日,郭梓涛赴北京参加CERN大气环境监测规范与新修购仪器使用培训班。

21. 2024年10月24日,刘世忠、孟泽等参加鼎湖山站多功能展厅装修工程验收会议。

22. 2024年10月31日,郑棉海被评为第九届中国土壤学会优秀青年学者奖,该奖项共设置10个获奖名额。

23. 2024年11月1-4日,闫俊华参加信阳生态研究院暨河南大别山森林生态系统国家野外科学观测站“大别山生态地理论坛+”学术交流活动,并作题为“科研中的“多巴胺””的学术报告。

24. 2024年11月5日,中国科学院华南植物园青年学术论坛(研究生分论坛)在华南植物园举办,在读博士生许美晨和朱显亮分别作“外源碳输入对热带森林土壤自生固氮的影响和机制”和“Lineage differentiation and genomic vulnerability in a relict tree from subtropical forests”的报告,分别获得三等奖和优秀奖。

25. 2024年11月8日,完成华南碳汇监测子平台5座通量塔配套设施改造费用和新建3座塔的地勘工作,并提交至项目组。

26. 2024年11月21日,华南植物园青年学术论坛-博士后分论坛在华南植物园一号实验楼第一会议室举办。博士后章为平和余光灿为本次论坛的报告召集人,余光灿作“How abnormal litter decomposition drives soil carbon dynamics more than normal litter”的学术报告并获得三等奖。

27. 2024年11月22日,褚国伟和俞梦笑赴北京参加华南森林碳汇平台项目初步设计和投资概算专家内审会。

28. 2024年11月22日,完成南岭地球关键带综合观测井建设招标及中标公示,中标公司为陕西凯越鼎尚建设有限公司。

29. 2024年11月26-28日,闫俊华在长沙参加了中国科学院青年创新促进会亚热带农业生态研究所小组、环江喀斯特生态系统观测研究站举办的“2024年陆地生态系统碳氮循环与全球变化”学术研讨会。作了科研中的“多巴胺”的报告,探讨如何提升科研兴趣,激发科研“多巴胺”。

30. 2024年11月27日,南岭地球关键带建设项目组织综合观测井施工方、监理方、设计方、华南植物园财务资产处见面会,就下一步建设方案论证、项目施工安排、施工手续等系列问题进行商讨。

31. 2024年11月30日,刘菊秀在广东省林业科学研究院参加“国家林业和草原局森林生态站专业组2024年度工作会议”,并做“热带亚热带森林生态系统长期观测与研究”的学术报告。

32. 2024年12月5日,南岭地球关键带综合观测研究平台项目组组织召开项目建设方案论证会,邀请了技术专家2名,建设类专家3名,由建设方对建设方案进行现场汇报,专家从技术、建设实施可能遇到的问题等对综合观测井建设方案进行论证。

33. 2024年12月7日,徐文芳赴云南省大理市参加第十七届东喜玛拉雅论坛暨第三届生物多样性遥感应用研讨会及数字生态专业委员会筹备会。

34. 2024年12月7日,闫俊华受邀参加中山大学附属第三医院主办的“2024岭南过敏大健康论坛” 揭牌“过敏科普共建基地”,并做“另眼看过敏-生物排斥与磨合共生”的大会报告。

35. 2024年12月9-11日,刘菊秀(线上)参加“广西平果喀斯特生态系统国家野外科学观测研究站2024年度学术委员会会议”。

36. 2024年12月26日,闫俊华在贵阳中国科学院地球化学研究所参加中国喀斯特生态系统野外观测研究站联盟2024年度会议暨喀斯特区域野外观测规范宣贯会。

§ 保护区管理

鼎湖山保护区被评为2024年广东省高品质自然教育基地

为促进广东省自然教育事业健康蓬勃发展,根据《广东省林业局自然教育基地评定办法(试行)》,广东省林业局组织开展了2024年广东省自然教育基地和高品质自然教育基地的评选。鼎湖山国家级自然保护区等5家单位从全省百余家自然教育基地中脱颖而出,被评定为2024年广东省高品质自然教育基地。

这次喜获“高品质自然教育基地”既是对鼎湖山保护区自然教育工作的认可,更是一种鼓励与鞭策。在未来,鼎湖山保护区将围绕科学教育融合自然教育的“鼎湖山模式”,全面优化科普设施设备,完善开展自然教育的配套资源,从人才队伍、基础设施、课程资源等全面提升自然教育基地的承担能力。

图24 鼎湖山保护区获评广东省高品质自然教育基地

鼎湖山保护区当选中国生态学学会第一届生态科普教育基地联盟副秘书长单位

2024年8月15日,正值全国生态日,由中国生态学学会主办,学会科普工作委员会、全国生态文明教育科学传播团队、中国科学院华南植物园等单位承办的“中国生态学学会2024年全国生态日系列科普活动暨第一届生态科普教育基地联盟启动会”在广州举办,活动主题为“自然 生态 绿色 发展”。来自全国生态科普教育基地的代表共70多人参加本次会议,彭丽芳和戴玉映参加了此次会议。中国生态学学会第一届生态科普教育基地联盟(以下简称“基地联盟”)在活动中宣布成立,经中国生态学学会常务理事会审议和学会生态科普教育基地联盟理事会选举,中国科学院华南植物园等4家机构当选为基地联盟副理事长单位,鼎湖山保护区等6家机构当选为副秘书长单位。

图25 鼎湖山保护区当选副秘书长单位证书

鼎湖山保护区参加第五届野生动物监测与保护学术研讨会暨第二届全国动物声学科学与应用大会

2024年8月13日至16日,第五届野生动物监测与保护学术研讨会暨第二届全国动物声学科学与应用大会在北京召开,会议主题为“发展现代保护技术,创新野外研究范式”。会议汇聚了来自全国155家单位的300余位科技工作者和业界精英,共同探讨野生动物监测与保护的现状和发展策略,旨在促进理论与实践的深度融合,为我国履行国际生物多样性公约提供坚实的科学支持。范宗骥与张泽坤参加了此次大会。

会议期间,六位知名专家进行了主旨演讲,并设有涵盖多个领域的14个专题讨论及墙报交流。范宗骥作为MAB青年创新小组成员受邀召集并联合主持了“专题12:保护技术在自然保护地科研监测中的应用”,同时分享了题为“鼎湖山及其周边林地野生动物多样性监测与调查”的报告,报告概述了鼎湖山保护区基本情况,详细介绍了鼎湖山及其周边林地近几年野生动物多样性监测与调查的实践应用、研究进展及其成果等,同时在“天空地一体化”综合监测体系方面提出了新的构想,通过进一步加强生物多样性监测与保护工作,为华南地区乃至全国的自然保护事业树立典范。

闭幕会上,组委会向鼎湖山保护区等13个自然保护地颁发了“自然保护地科研监测优秀奖”,以表彰它们多年来的不懈努力及取得的良好成效。

图26 “自然保护地科研监测优秀奖”颁奖现场

鼎湖山树木园党支部聚焦“风范”,开展弘扬科学家精神主题党日

为深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,落实中国科学院2024年夏季党组扩大会议精神,鼎湖山树木园党支部结合“传承老科学家精神 弘扬新时代科学家精神在行动”专项工作,于2024年9月20日开展以“风范——新时代科学家精神的生动诠释”为题的主题党日,特邀中国科学报社编委会主任、原党委书记刘峰松作专题报告,中国科学院华南植物园党委办公室、肇庆星湖风景名胜区管理局各党支部代表及鼎湖山树木园党支部全体党员、入党积极分子和工作人员共50余人到场学习。

树木园党支部书记夏汉平主持会议,首先对刘峰松应邀前来指导与授课表示热烈欢迎,并强调此次活动对于提升党员思想政治素养、激发大家的工作热情具有重要意义。华南植物园党委办公室副主任(主持工作)李楠分享了华南植物园在弘扬科学家精神方面的经验和收获,希望能够借此机会更好地宣传和弘扬科学家精神,为抢占科技制高点和建设华南国家植物园凝心聚力。刘峰松介绍了中国共产党人的精神谱系,回顾了科学家精神的历史渊源和丰富内涵,强调了科学家精神在新时代的重要性和时代价值。

会议还进行了赠书活动。刘峰松将最新出版的2本力作《风范——他们用一生写就的科学家精神》和《科学的哲思》分别赠送给了中国科学院华南植物园党委办公室和鼎湖山树木园。随后,刘峰松一行参观了鼎湖山自然教育中心,考察了野外森林植被、科研监测设施与自然教育径等,对鼎湖山保护区良好的生态环境与有效的保护监测给予了充分肯定。

图27 会议现场

鼎湖山保护区开展2024年全国科普日系列科普活动

在全国科普日来临之际与活动期间,为进一步普及科学知识,弘扬科学家精神,助力提高全民科学素质,激发公众学习和探索科学的热情,鼎湖山国家级自然保护区积极响应相关倡议并落实相关要求,在2024年9月中下旬举办了系列科普活动,包括线上线下共3场次,受众1350余人。活动内容丰富多样,广受社会公众喜爱。

9月15日,开展以“南北植物考察记”为主题的线上自然教育公益课,吸引近1300人参与,带领公众走进一个植物学家的“旅行”日记,了解植物学家如何观察、记录植物,并从不同角度聆听植物学家植物考察背后的植物故事。9月21日,举办了一场以“寻找植物传粉的秘密”为主题的植物总动“园”鼎湖山专场活动,吸引了20余对亲子家庭的热情参与。9月28日,举办了主题为“自然保护区里的大自然”的科普活动,吸引了30余名学生的热情参与。

此外,还参观自然教育中心展览室和走进西溪自然探索径,全面了解鼎湖山保护区的主要保护对象、生物多样性、独特地位、科研价值和各类动植物标本等。在走进西溪自然探索径的过程中,同学们围绕“自然观察记录”和“植物物候观测”两项科考任务开启自然徒步探索,实地考察野外环境,认识过渡演替状态下的森林类型。活动接近尾声时,同学们对两项科考任务的完成情况和个人感受进行了分享,纷纷表示本次科普活动刷新了以往对鼎湖山保护区的认识,关注被忽略的动植物物候现象,体验走进原始森林,从而增进了对生物多样性的理解。

图28 活动合影

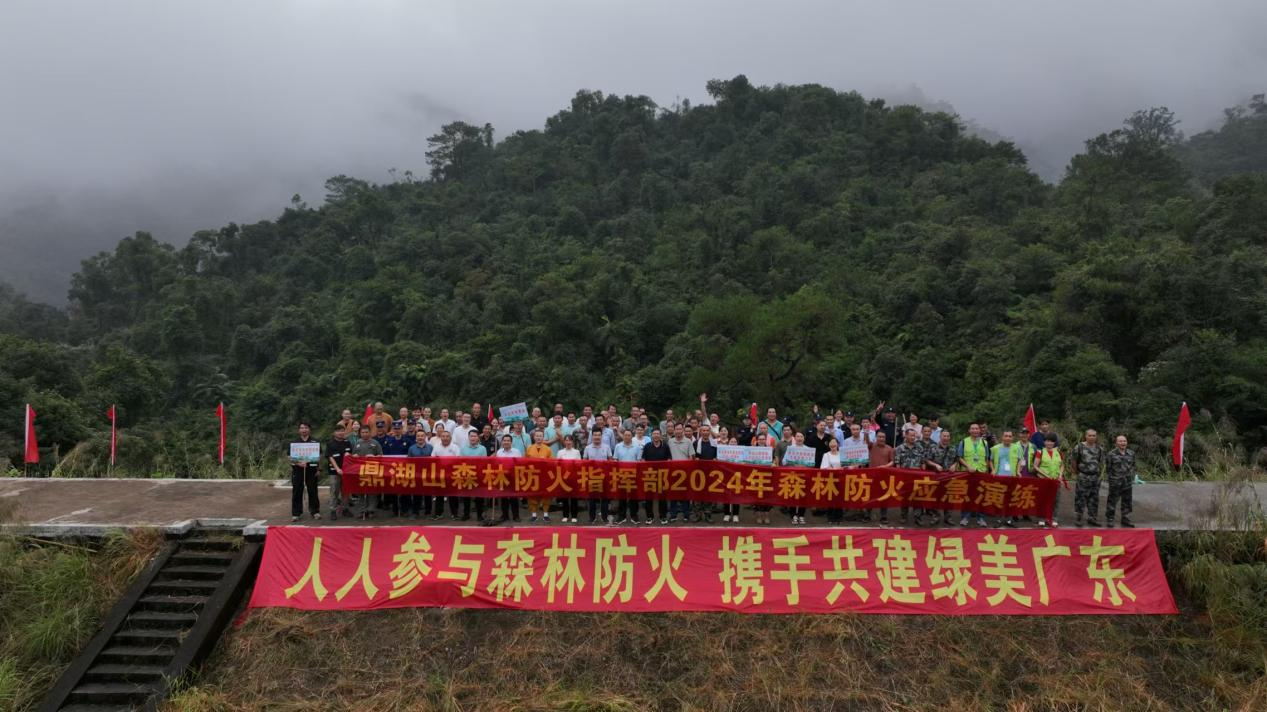

鼎湖山保护区举办2024年森林防灭火宣传月暨主题日活动

2024年9月29日,由肇庆市林业局、肇庆市应急管理局、肇庆市鼎湖山森林防火指挥部主办,肇庆市自然资源局鼎湖分局、肇庆市自然资源局端州分局、鼎湖区应急管理局、鼎湖山国家级自然保护区管理局承办的“鼎湖山2024年森林防灭火宣传月暨主题日活动”在鼎湖山宝鼎园天坛广场举行。活动主题为“人人参与森林防火,携手共建绿美广东”。夏汉平、鼎湖区应急管理局副局长谢振锋等领导、主办方和承办方工作人员、山内成员单位、志愿者及游客群众近千人参加活动。

每年9月是广东省森林防灭火宣传月。本次活动旨在进一步宣传贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于森林防灭火工作的重要指示批示精神,践行“绿水青山就是金山银山”理念,落实“森林防火永远是鼎湖山的第一要务”的工作方针,扎实做好森林防灭火宣传教育工作,提升全民森林防灭火意识,努力营造全社会“关注森林防火、支持森林防火、参与森林防火”的良好氛围。同时,活动的开展也是为了加强相关单位部门的协作和联动,共筑鼎湖山保护区的森林防火一线,守护鼎湖山的青山绿水。

图29 森林宣传活动人员合影

鼎湖山保护区再次登上央视

2024年10月2日,中央电视台财经视频(CCTV2)播出迎国庆大型纪录片《共和国之路——献给新中国成立七十五周年》的第五篇章《绿水青山》。作为新中国建立的第一个自然保护区——鼎湖山国家级自然保护区被重点宣传且是首个被介绍的对象。《绿水青山》以开展鼎湖山生态建设与环境保护等众多事例为背景,反映新中国的生态环境保护工作与美丽中国建设所取得的历史性、转折性、全局性成就。

节目中,同学们在科普老师的带领下,通过测量树木胸径,计算一棵树乃至整片森林的固碳量,以深入了解鼎湖山保护区的碳储量与固碳能力,从而进一步推算中国森林生态系统的固碳能力并探讨其重要意义。这便是鼎湖山自然保护区的经典课程——《森林碳储量和个人碳排放公民环境教育课程》,该课程于2024年被生态环境部宣传教育中心评选为“环境教育助力气候变化应对”主题典型案例。随后,节目还介绍了鼎湖山保护区第一代科研人员丁广奇同志,以及经一代代科研人员接续奋斗将鼎湖山打建设成“绿水青山”即“金山银山”的艰苦奋斗历程。

图30 课程获评证书

鼎湖山保护区2024年重阳节安全防护和森林防灭火工作圆满完成

2024年10月11日是我国传统节日重阳节。依照惯例,鼎湖山保护区管理局组织包括鼎湖山站在内的50余名员工分派到鸡笼山、半边山、大松坳、三宝峰、迪二坳等15个点位,从10月10日18:00至11日18:00开展24小时的值班值守与巡护巡查,确保不因重阳节登山而发生森林火灾等安全事件。经过大家的艰苦努力,重阳期间一切平安,顺利度过节日。

为做好重阳节的安全防护工作和联防联控任务部署,除开展例行安全检查排查外,管护科编制《鼎湖山国家级自然保护区管理局2024年“重阳节”安全防护和森林防灭火工作方案》,联合鼎湖区应急管理局等相关部门开展森林防火巡查,发动巡护志愿者积极参与重阳节安全防护工作。此外,办公室准备和采购重阳节值班值守所需物资,管护科联合科教科开展森林防灭火宣传。大家齐心协力,有效形成合力,为重阳节的安全防护工作顺利推进提供了坚实的保障。

10日上午10时,鼎湖山保护区在树木园会议室召开2024年重阳节期间安全防护和森林防灭火工作动员会议,夏汉平主持会议,他希望大家履职尽责、恪尽职守、团结一心、克服困难、加强巡防、注意安全,筑牢安全防护网,确保鼎湖山的长治久安。会议还传达了各级部门关于森林防灭火工作系列会议精神,宣读了工作方案,明确了工作要求,强调了注意事项。10日下午,鼎湖山保护区联合肇庆市应急管理局、肇庆市森林防灭火指挥部、鼎湖区应急管理局等相关部门,组织防灭火力量靠前驻防。区委常委、常务副区长樊智浩带队到鼎湖山检查重阳节森林防火工作。10日深夜,夏汉平带队深入防护一线,检查、看望和慰问通宵值守的工作人员。他强调,驻点值守人员要以园为家,加强做好森林防灭火工作的责任感,同时要注意野外安全,平安度过黑夜,期待共同迎接黎明。

11日17:00,夏汉平宣布“本次重阳节安全防护工作圆满结束,各防护点可有序撤离”后,标志着鼎湖山国家级自然保护区2024年“重阳节”安全防护和森林防灭火工作圆满完成。

每年10月1日至次年4月30日为广东省森林特别防护期。鼎湖山将严格按照国家和省、市的部署,贯彻落实“森林防火永远是鼎湖山的第一要务”,加强对林区的森林防火和安全生产督导检查,深入开展隐患排查,严格管控野外火源,科学处置早期火情,广泛开展防火宣传,持续强化能力建设等各项工作,为绿美鼎湖、绿美肇庆、绿美广东生态建设提供坚实保障,营造平安、和谐、稳定的生态环境。

图31 值守人员值守站点

鼎湖山组织开展2024年森林防灭火业务培训与实战演练

2024年11月15日,鼎湖山森林防火指挥部在鼎湖山天湖组织开展主题为“人人参与森林防火,携手共建绿美广东”的森林防灭火业务培训与实战演练,各驻山单位共120余人参加,参与人数为历年之最。本次演练还特别邀请了肇庆市森林消防大队、肇庆市林业局、肇庆市自然资源局鼎湖分局的10多位消防专家到场指导与示范操作。

演练包括队伍紧急集合、以水灭火、风力灭火组合、开辟防火通道等多个科目。消防专家们现场示范与精心讲解,参演队员认真观摩并动手操练,确保把防灭火技能理解透、学到手。演练活动吸取近期周边森林火灾教训,举一反三,突出实战,同时结合鼎湖山半专业队伍实际,围绕消防安全和清火场、看火场、守火场等方面开展重点讲解。在美丽的天湖畔,参演队伍反映热烈,演练取得圆满成功,达到预期效果。

图32 演练合影

国家森防办督查组赴鼎湖山检查督导森林防灭火工作

2024年11月14日,国家林业和草原局防火司司长樊华等一行5人组成的国家森防办工作组,在广东省林业局、肇庆市人民政府、肇庆市林业局、肇庆市应急管理局等相关部门负责同志的陪同下,到鼎湖山保护区开展森林防灭火督查工作。夏汉平和相关人员热情接待并全程陪同现场检查。

夏汉平向督查组介绍了鼎湖山保护区的基本情况、森林资源概况和巡山护林人员管理等情况,汇报了保护区森林防火工作情况,包括森林防火工作在人防、物防、技防等方面的重难点与不足。督查组针对森林防火工作重难点提出相关建议,特别强调在保护区边界和人类无法抵达的地带加强联防联控和技防等措施。

随后,樊华等一行先后到达鼎湖山景区监控中心、飞天燕生物防火林带和草塘管护点等处开展实地检查,包括查看监控平台建设和运行、管护员队伍建设和管理等工作开展情况,重点检查林下可燃物清理、森林防灭火宣传、应急物资准备、安全隐患排查等情况。

督查组对鼎湖山保护区的森林防火工作部署落实情况给予肯定,并对长期值守一线的工作人员表示慰问。同时指出,当前正值森林特别防护期,火源管控压力加大,森林防灭火工作面临严峻考验。针对近期发生的两起山火,鼎湖山保护区要进一步提高政治站位,压实属地责任,举一反三,加强组织指挥体系建设和强化组织保障等,织密织牢森林防火安全网,进一步加大安全生产监督和森林防灭火管控力度,坚决打赢秋冬季森林防火攻坚战。

图33 督查组实地考察生物防火林带

鼎湖山保护区参加第五届广东省森林文化周并发起观蝶公民科学活动

2024年11月17日,在广东省关注森林活动组委会指导下,主题为“绿美广东 粤动粤美”的第五届广东省森林文化周的主会场活动在阳春市拉开帷幕。活动由广东省政协人口资源环境委员会、广东省林业局、阳江市人民政府主办,广东省林业事务中心、阳江市林业局、阳春市人民政府承办。省政协人资环委主任凌锋,省林业局局长蒋宏奇、副局长王华接,阳江市人民政府市长余金富,市委常委、副市长孙波,市政协副主席冯奕成等领导嘉宾出席活动。鼎湖山保护区积极响应,由夏汉平带队,彭丽芳等5人参与现场开幕式和展览活动。

展览活动中,森林特产品展、森林市集、古树摄影展、森林彩色跑、保护地特色展等各类展示与活动精彩纷呈,鼎湖山保护区结合生物多样性特色以及自然教育成果,展出各类生物多样性保护成果、科普书籍和科普文创等。同时,广东省林业局联合鼎湖山保护区,在本届森林文化周启动广东省全民观鸟观蝶活动,活动旨在围绕广东省生物多样性,通过系列观蝶活动提升全社会对蝴蝶多样性的认知,带动更多人科学观蝶、记录蝴蝶多样性和保护生物多样性。因此,在本次展摊中,鼎湖山保护区重点推介“和自然为伴 与科学同行”——基于自然教育的公民科学行动计划(粤港澳大湾区蝴蝶调查公民科学行动),向公众分发观蝶手册、指导数据收集方法、开展蝴蝶折纸手工活动等,让更多市民朋友认识蝴蝶,了解并加入到蝴蝶调查公民科学行动中来。

图34 展位图片

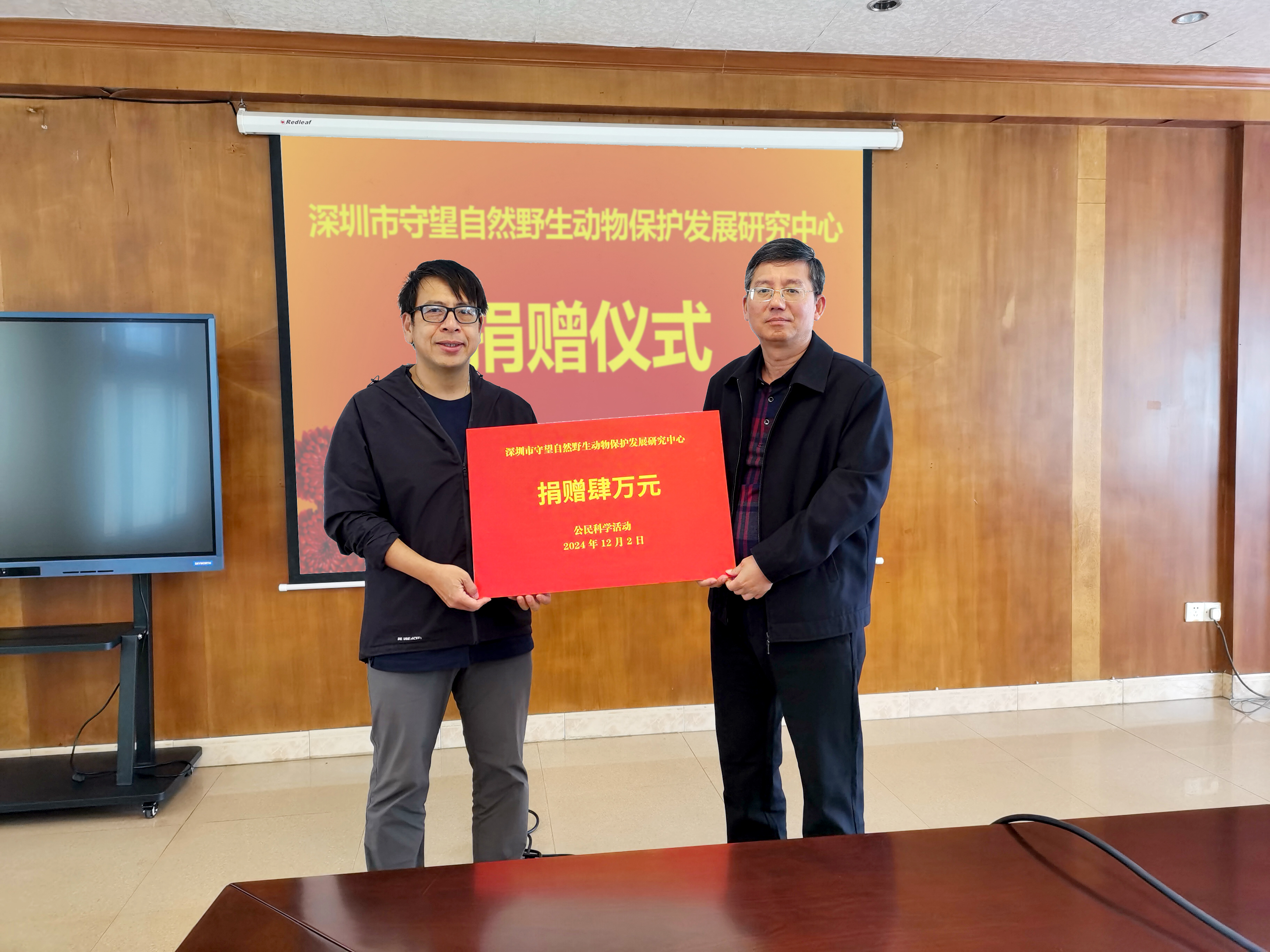

鼎湖山保护区接受深圳市守望自然野生动物保护发展研究中心公益捐赠

2024年12月2日,鼎湖山保护区举行“公益助力公民科学 齐心共筑绿美广东”的公益捐赠仪式。深圳市守望自然野生动物保护发展研究中心负责人张戎、罗晓梅,夏汉平、彭丽芳等出席本次活动,这也是鼎湖山保护区首次接受社会公益组织的捐赠,探索社会资源整合的新形式。

深圳市守望自然野生动物保护发展研究中心此次捐赠4万元,用于鼎湖山保护区开展公民科学活动。捐赠活动是深入贯彻习近平生态文明思想,做好生态文明建设的实践者、推动者,助力绿美广东建设的一次生动实践。近年来,鼎湖山保护区提出科学教育与自然教育相融合的“鼎湖山模式”,而基于自然教育的公民科学行动计划正是“鼎湖山模式”的具体体现,受到中国科学院广州分院和广东省林业局的指导和支持,同时,也得到公益基金会组织的认可。

图35 捐赠仪式

鼎湖山保护区参加第十一届自然教育论坛和2024自然教育学术研讨会

2024年12月5-8日,第十一届自然教育论坛和2024自然教育学术研讨会在中山市和珠海市相继召开。彭丽芳受邀参加了论坛和研讨会,戴玉映应邀参加了研讨会。

在第十一届自然教育论坛上,彭丽芳回顾了中国第一个保护区的成立过程,分享了科学家精神在自然教育中的重要作用,几位广东省自然教育行业不同领域的代表们分享了具体的经验,共同探讨自然教育领域所面临的问题,以及各自在实践中的思考,以期为行业发展输送新思路和新理念。

2024自然教育学术研讨会以“联结人与自然:自然教育的理论和实践探索”为主题,分设“自然教育理论与方法”“自然教育课程开发和评价”和“自然教育发展策略和实践”三个分论坛,戴玉映作题为“自然保护区科普场馆前中后三阶段学习效果的质性研究——以鼎湖山保护区为例”的分享,结合鼎湖山保护区科普场馆的实践情况,探讨学生在保护特殊生态系统的自然保护区中的学习效果。

图36 彭丽芳(右一)受邀参加第十一届自然教育圆桌论坛

鼎湖山保护区承办广东省科普能力提升培训活动(第五期)

2024年12月11-13日,由中国科学院广州分院、中国科学院华南植物园和华南师范大学主办的广东省科普能力提升培训活动(第五期)在中国科学院西双版纳热带植物园开展,吸引了来自广东省各地市科技局、科协、学校等单位的37名学员参加。鼎湖山保护区作为此次活动的承办单位,彭丽芳和何锦燕参与培训活动。

在开班仪式上,西双版纳热带植物园主任杨永平致欢迎辞,并介绍了植物园概况、工作进展和未来规划,他希望本次培训能成为双方科普合作的起点,共同推动科普事业的发展。在随后的案例分享环节中,彭丽芳以《基于课程设计的自然教育径》为题作报告,向大家介绍了鼎湖山保护区丰富而独特的自然资源、感人至深的建设历史以及丰硕的科研成果,并以鼎湖山自然教育径“小小科学家之路”的设计和建造为例,分析了从资源整理、课程设计到落地实施的全过程,生动展现了自然教育与科学教育相融合的鼎湖山自然教育模式,得到与会同行和学员的一致认可。

此外,版纳植物园的多位科普专家也带来内容丰富的科普工作分享。陈进研究员在《环境教育理论与实践的融合》报告中,结合多个案例分析了如何利用校园空间开展科学教育;赵金丽高级工程师在《自然教育与科学教育的有效融合模式》报告中,强调了与科学家队伍开展合作对科普教育的重要性;刘光裕高级工程师在《版纳植物园的科普与环境教育构想规划》中,介绍了植物园的课程体系开发和科普工作运营模式;陈文有高级工程师在《如何构建解说系统》中,介绍了如何因地制宜地进行科普解说设施的设计和营建;贺赫高级实验师在《面向当地学校的保护教育探索》中分享了在当地学校开展保护教育实践经验。

在每场报告后的交流讨论环节中,与会代表结合自身工作中遇到的问题积极提问,均得到报告人的耐心解答。学员们纷纷表示受益匪浅,会把本次培训中学习到的方法经验用于日后的科普工作与实践中。

图37 培训合影

鼎湖山保护区首次跨省开展科普合作

2024年12月19日,鼎湖山国家级自然保护区与广西壮族自治区贵港市港南区木松岭学校开展了以“植物伴成长,文化启新程”为主题的植物科学课程建设交流活动,并在活动现场举行了科普课程建设签约仪式,这是鼎湖山保护区首次跨省为广西的学校提供科普能力支持。鼎湖山保护区管理局局长夏汉平、科教科科长彭丽芳和科普助理戴玉映,贵港市科技协会副主席梁上邦,贵港市港南区科学技术协会主席郑文龙、部长张艳,贵港市港南区教学研究室科学教研员戴伟明以及港南区木松岭学校党总支书记姚武荣、校长苏霜和部分教师代表参与了本次活动。

此次鼎湖山保护区的跨省科普合作,是科学教育融合自然教育的“鼎湖山模式”进一步发展的体现,亦是积极践行“走出去”和“引进来”相结合的发展模式的具体体现。“鼎湖山模式”正朝着多样化、跨地跨领域融合的趋势发展,我们期待着鼎湖山的科普教育往更多元、更深层次、更大范围、更宽领域方面拓展,并致力于通过科普教育提高青少年的科学素养与生态文明意识。

图38 合影留念

鼎湖山保护区举办第2期高端科普讲坛

为推动科学知识的普及与传播,培养公众的科学精神与创新意识,2024年12月28日,鼎湖山保护区在肇庆市教育局等机构的支持下,在鼎湖区演艺中心举办了一场主题为“生物多样性保护与农业”的科普讲座。讲座由英国著名的莱斯特大学遗传学与基因组生物学系教授帕特-赫斯洛普-哈里森(John Seymour Heslop Harrison)主讲。此次科普讲坛吸引了鼎湖区鼎湖中学和端州区肇庆中学等8所中学的400余名师生、科研人员和科普爱好者的热情参与,现场气氛热烈,反响积极。

图39 John Seymour Heslop Harrison讲座合影

§ 保护区简讯

1. 2024年下半年,鼎湖山保护区科研考察共59批次,283人;参观鼎湖山自然教育中心共1500人;前来保护区开展野外教学实习的共8批次,1018人。

2. 2024年7月25日,广州市南沙区应急部门一行30余人在广东省林业局森林防火专家魏书精教授率队下到访鼎湖山保护区。

3. 2024年7月16-17日,来自广东广雅中学的27名中学生走进鼎湖山保护区,开展为期2天的科学考察活动。

4. 2024年7月19-21日,由广东省科学技术协会主办,广东省科学技术协会事业发展中心、肇庆市科学技术协会区承办的第七届粤港澳青年科技创新合作交流活动在鼎湖山保护区举行。来自香港香岛中学、香港天水围香岛中学、澳门岭南中学、肇庆中学、信宜中学等学校的40位同学参加了本次交流活动。

5. 2024年7月25日,鼎湖山树木园党支部与肇庆星湖园林建设管理所党支部共同组织支部党员、入党积极分子等近20人,联合开展“守护绿水青山,共建绿美山林”主题党日活动。

6. 2024年8月14日,在全国第二个生态日来临之际,鼎湖山保护区积极响应号召,与广东省地质科普教育馆和肇庆市生态环境局鼎湖分局共同开展“探索森林奥秘、感受森林之美”为主题的生态日科普活动。活动包括植物物候观测和自然观察记录,共吸引了40名来自社会的成人与学校的学生热情参与。

7. 2024年8月16日,贵州茂兰国家级自然保护区代表团,在管理局副局长刘绍飞和蒙惠理率领下,一行11人来访鼎湖山国家级自然保护区,围绕保护区珍稀物种保护、科研监测、自然教育、社区发展、生态旅游、人才培养等方面开展交流学习活动。

8. 2024年9月19日,陕西长青国家级自然保护区副局长闫晓东率保护区工作人员一行6人来访鼎湖山保护区,围绕科研监测、自然教育和生物多样性保护等方面开展交流学习活动。

9. 2024年9月21日,正值全国科普日系列科普活动期间,中国植物学会以此为契机,携手全国75家植物园组织大型植物科普活动,共同庆祝中华人民共和国成立75周年。鼎湖山树木园积极参与其中,同日举办了一场以“寻找植物传粉的秘密”为主题的科普活动,吸引了20余对亲子家庭的热情参与。

10. 2024年10月11日,时值一年一度的重阳节,肇庆市委常委、常务副市长李兴文,在鼎湖区人民政府、肇庆市林业局、星湖管理局等部门负责同志的陪同下,到鼎湖山保护区开展调研与工作检查。

11. 2024年10月12日,湖北神农架国家公园管理局副局长胡玉率领代表团一行6人来访鼎湖山保护区,围绕科研监测、自然教育和生物多样性保护等方面开展交流学习活动。

12. 2024年10月13日,为推进“翱翔之翼”大学生科技志愿服务项目的持续开展,提升大学生科普导师的专业素养,增加其自然知识储备和掌握知识讲解方法,鼎湖山保护区招募周边大学优质的大学生志愿者,开展大学生志愿者课程主题导师培训。

13. 2024年10月16日,江西庐山国家级自然保护区代表团一行7人和陕西太白山国家级自然保护区代表团一行5人不约而同地来到鼎湖山保护区,围绕保护区管理、自然教育和资源管护等方面开展交流学习活动。

14. 2024年10月17-18日,生态环境部委派的检查组、南京环境科学研究所研究室主任高军正高级工程师等一行,在广东省生态环境厅四级调研员易晖和肇庆市生态环境局副局长杨平等的陪同下,到鼎湖山保护区开展自然保护地人类活动变化遥感监测点位现场巡查。

15. 2024年10月18日,鼎湖山树木园党支部举办以“弘扬科学家精神,高擎中国自然保护区的旗帜”为主题的主题党日暨员工内部培训活动。中国科学院华南植物园综合办公室副主任黄瑞兰及资深科学家陈忠毅研究员应邀作为主讲嘉宾出席活动。

16. 2024年11月14日,鼎湖山树木园党支部于组织支部全体党员及入党积极分子赴肇庆市包公文化博物馆开展参观学习,活动旨在增强党员干部的廉洁意识与责任担当,推动廉洁文化的内化与实践。

17. 2024年11月27日,湖北五峰后河国家级自然保护区副局长刘琼率保护区工作人员一行9人来访鼎湖山保护区,围绕保护区管理、科研监测、科普教育和信息化建设等方面开展交流学习活动。

18. 2024年11月29日,宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区副局长刘荣国率保护区工作人员一行5人来访鼎湖山保护区,围绕保护区资源管理、科研监测、宣传教育和智慧保护区建设等方面开展交流学习活动。

19. 2024年12月5日,肇庆市人民政府副市长谢桂坤,在肇庆市林业局、肇庆市星湖风景名胜区管理局等相关部门负责人的陪同下,来到鼎湖山保护区进行调研与工作检查。

20. 2024年12月31日,吉林长白山国家级自然保护区局长王佳春率保护区工作人员一行4人来访鼎湖山保护区,围绕保护区自然教育体系建设、科普宣教、科学研究、志愿者服务等方面开展交流学习活动。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

编辑:俞梦笑 张倩媚 陈智方 校审:刘菊秀 夏汉平