近几十年来,人为活动导致的大气氮沉降持续增加,深刻影响着森林生态系统的生产力和碳汇功能。氮素是限制森林初级生产力的关键元素之一。增加氮素输入可以刺激森林生产力及其生物量中的碳(C)固存,但这种影响的程度和全球重要性仍然还未得到系统评估。

本研究通过整合全球范围内的123项氮添加实验数据(涵盖71个树种,189组观测),深入探究了不同树种的生物量碳固存对氮添加的响应规律。同时,采用单位氮添加引起的树木生物量碳增益(CperN)这一指标,以更准确地量化氮沉降的碳汇效应,并利用全球菌根树木分布图估算了菌根类型调控下的全球树木碳固存潜力。

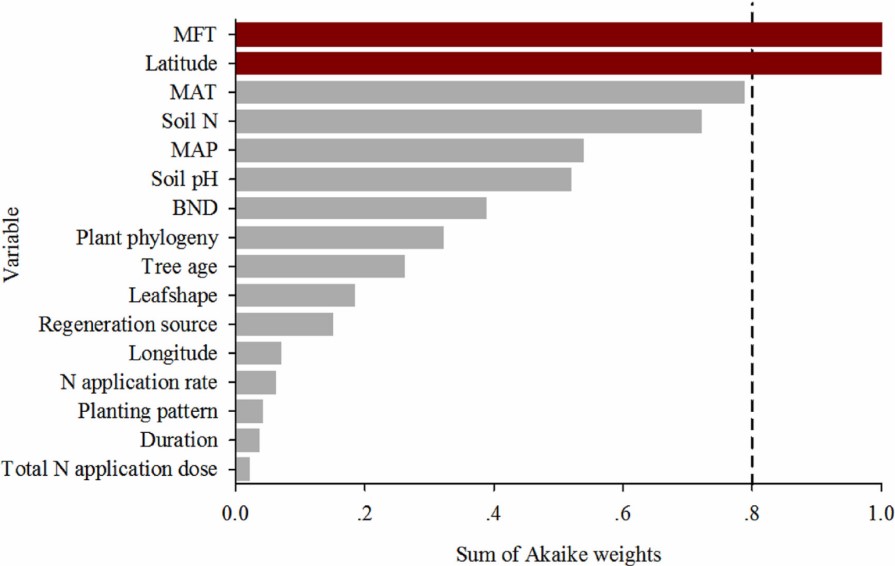

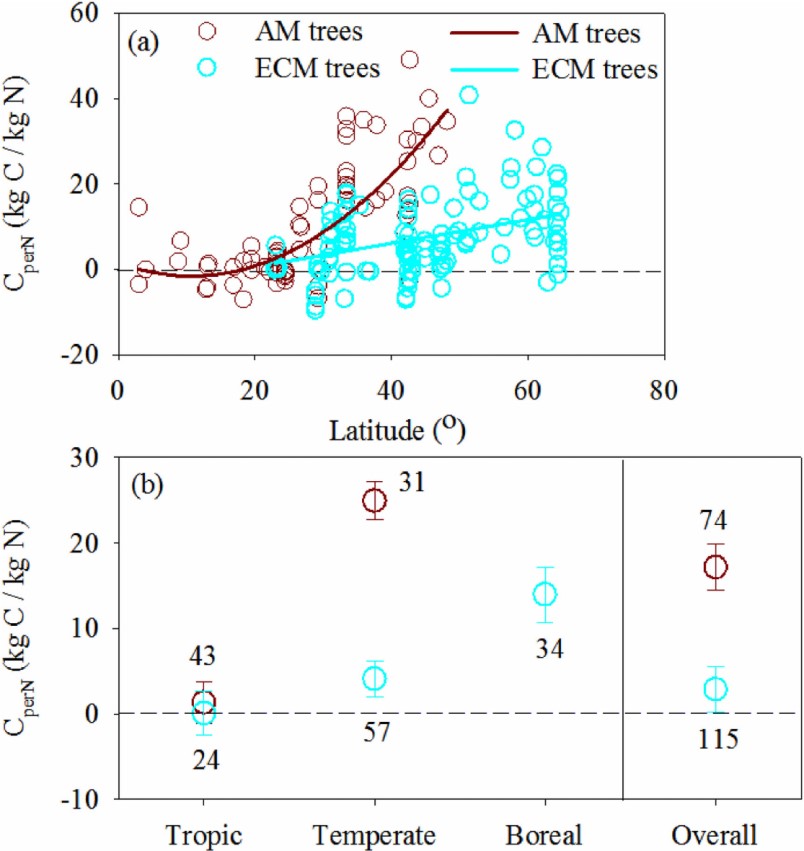

研究发现:(1)纬度是调控树木生物量CperN的关键环境因子,CperN随纬度升高而增加,表明高纬度氮限制生态系统对氮添加的响应更敏感;(2)菌根类型是导致树木响应差异的最重要生物学因子,AM树木的CperN平均约为ECM树木的6倍(17.2 vs. 2.9 kg C kg N⁻¹),这源于两者截然不同的氮获取策略:ECM树木及其真菌能直接利用有机氮,策略保守;而AM树木更依赖无机氮,因此能从氮添加中获得更大生长收益。研究进一步估算表明,若忽略菌根类型的差异,全球尺度上氮沉降的树木碳固存总量将被高估12%(约9.8 Tg C yr⁻¹),在温带森林中甚至会被高估17%。这种高估主要源于ECM树种在温带森林中占主导地位但其CperN相对较低。研究强调,未来的全球生物地球化学模型必须充分考虑菌根类型的分布及其功能差异,才能更准确地预测氮沉降背景下森林碳汇的变化趋势。

研究成果以“Tree-mycorrhizal types differ in their biomass response to nitrogen addition”为题在线发表在Soil Biology and Biochemistry。中国科学院华南植物园鼎湖山站博士后陈国茵为论文第一作者,鼎湖山站博士后胡苑柳与广东省科学院广州地理所吴建平副研究员为共同第一作者,邓琦研究员为论文通讯作者。文章链接:https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2025.109967

图1 氮沉降对植物生物量CperN影响因子的重要性

图2氮沉降下植物生物量CperN在同树种类型和生态系统的差异