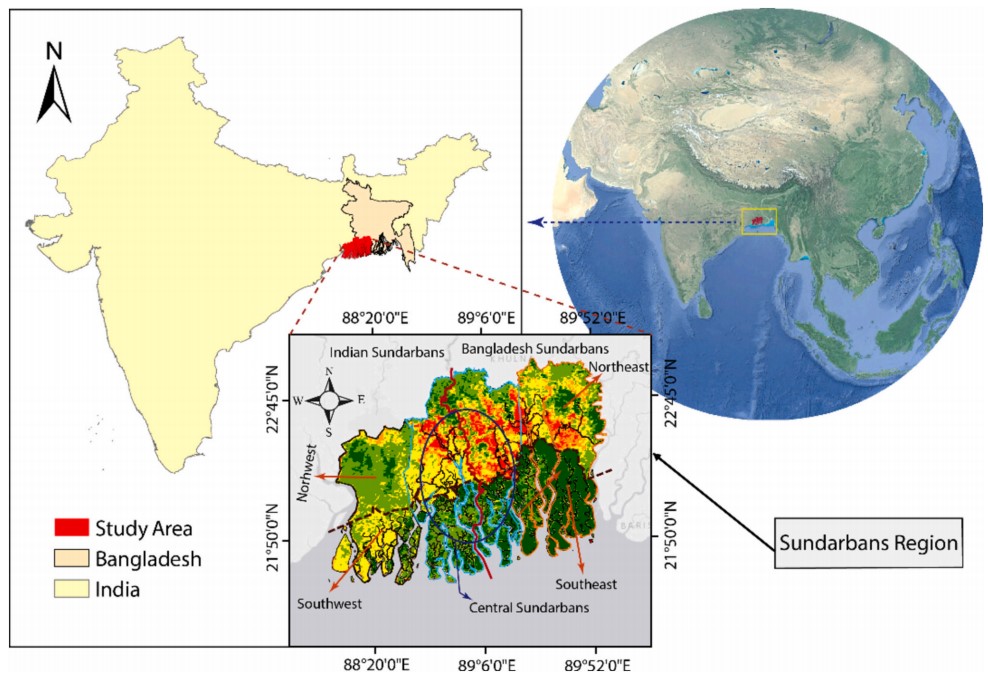

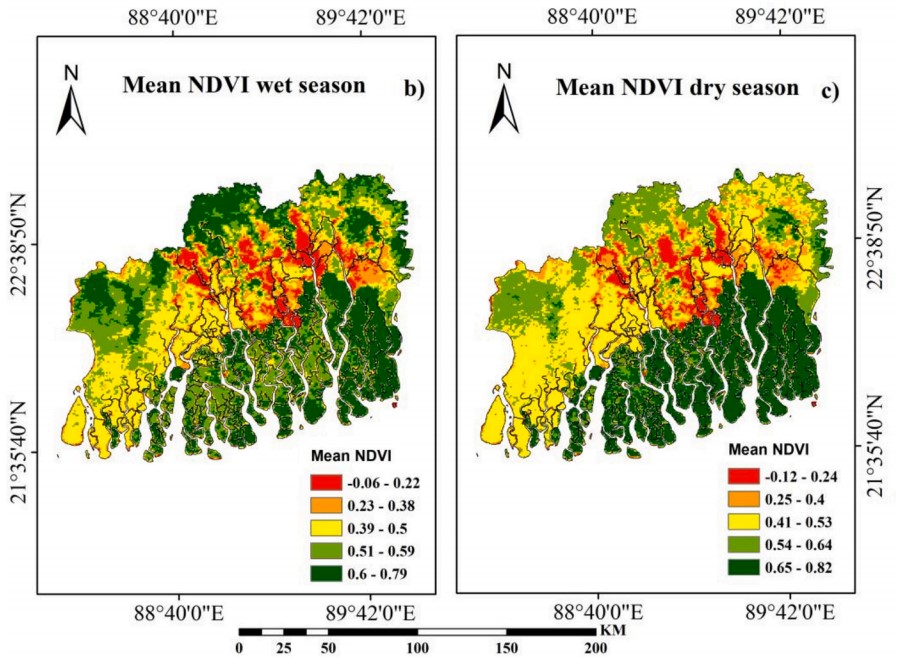

红树林生态系统在全球气候变化与人类活动压力下日益脆弱,科学评估其植被绿度(Vegetation Greenness)动态及其驱动机制对于制定有效保护策略至关重要。近日,中国科学院华南植物园鼎湖山站团队依托长期卫星遥感监测数据(MODIS-NDVI与Landsat影像),系统研究了Sundarbans(孟加拉国和印度交界的世界最大红树林区)过去20年来植被绿度变化及其对区域气候变化和人类干扰的响应机制(图1)。研究发现,从2000年到2020年,Sundarbans地区植被绿度呈显著上升趋势(年增长率0.0021/年,p=0.01),其中湿季(4-9月)绿度提升更为显著(0.0026/年,p=0.001),相较于干季(10月至次年3月,0.0016/年,p=0.05)(图2)。气候因子分析表明,年均降水量和气温变化对绿度提升具有重要贡献,分别影响了76%和78%的像元区域(图3)。与此同时,研究也发现人类活动(如水产养殖区扩张5.8%)对红树林生态系统的稳定性构成潜在威胁。进一步分析表明,湿季期间绿度扩展主要受降水量(78%像元相关)和气温(81%像元相关)的正向促进,而干季降水与绿度呈负相关(51%像元相关),显示出季节性水文条件对红树林植被状态的强烈调控效应。此外,地表温度(LST)在全年及季节尺度上均与绿度呈负相关(特别在干季61%的像元),反映出高温胁迫对植被活性的抑制作用。

该研究在区域尺度上综合评估了气候变化与人类活动对Sundarbans红树林绿度动态的联合影响,强调了制定基于气候韧性和可持续利用原则的土地管理政策的重要性,以应对未来气候不确定性下红树林生态系统的潜在退化风险。

相关成果以 “Assessing long term impact of regional climate and human activities on vegetation greenness dynamics in Sundarbans” 为题,发表在国际期刊 Ecological Informatics上(论文链接:https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2024.102984)(IF=5.9)。鼎湖山站博士后Muhammad Sadiq Khan及博士生Ayesha Akter为共同第一作者,李跃林研究员为通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金国际合作项目经费的支持。

图1:Sundarbans红树林地理分布图

图2:湿季与干季NDVI变化趋势示意图

图3:气候因子(降雨量、地表温度、气温)与植被绿度关系的空间相关性分布图